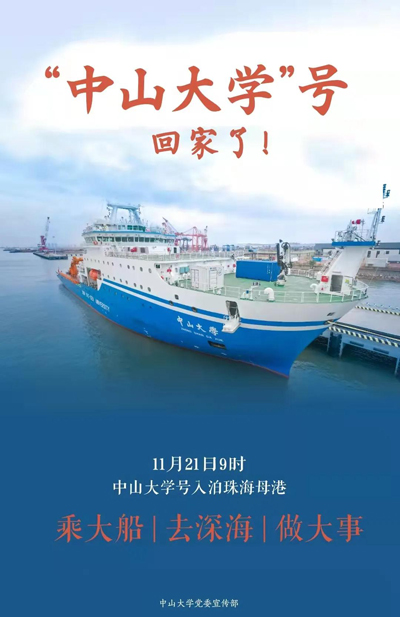

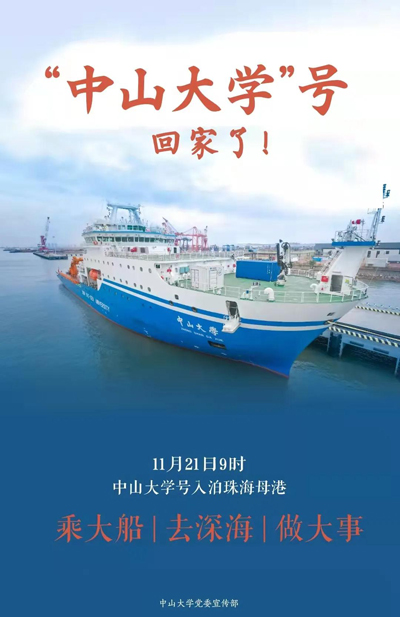

中大新闻网11月22日珠海电(记者李建平、吴立坚)11月21日上午9时整,珠海高栏港烽火海洋码头,碧海蓝天下,蓝白色船体的“中山大学”号在两条引导船的协助下入泊母港。

欢迎“中山大学”号回家

“‘中山大学’号平安回家了,像一个初生的孩子回到母亲的怀抱。”入泊母港欢迎仪式现场,许多人忍不住热泪盈眶。

怎能不激动呢?从2016年6月获教育部批复立项五年多的时间里,全校师生共同的梦想,变成了具有领先水平的设计图纸,设计图纸又转变成了一艘即将扬帆起航的海洋科考梦之船。现在这艘梦之船,归心似箭从江南造船全速回到了母港,并且即将担负重任走出家门,逐梦深蓝。“乘大船、去深海、做大事”的愿景正一步步成为现实。

为了迎接“孩子”回家,下午3时,中山大学在码头举行了简洁而庄重的入泊母港欢迎仪式。活动由中山大学副校长兰平主持,中山大学党委书记陈春声,中科院院士、中山大学校长高松,珠海市金湾区委书记梁耀斌,涉海学院师生代表,相关职能部门负责人、工作人员出席。

在中山大学校歌声中,科考船建设指挥部全体人员、全体船员走下舷梯,下船列队,中山大学校领导热烈欢迎,学生献花,现场人员起立鼓掌。

热烈欢迎

中山大学科考船建设指挥部总指挥孙冬柏教授代表指挥部报告:“中山大学”号科考船已经建成,正式入列中山大学重大科技创新平台!

我们的“中山大学”号 科学重器、人才摇篮

“中山大学”号顺利入泊母港,意味着我国排水量最大、技术最先进的综合科考实习船可以正式投入使用,执行科考任务,成为我国海洋科考“国之重器”的新成员。这也是中山大学扎实推进“三大建设”的标志性成果之一。

停泊在母港的“中山大学”号

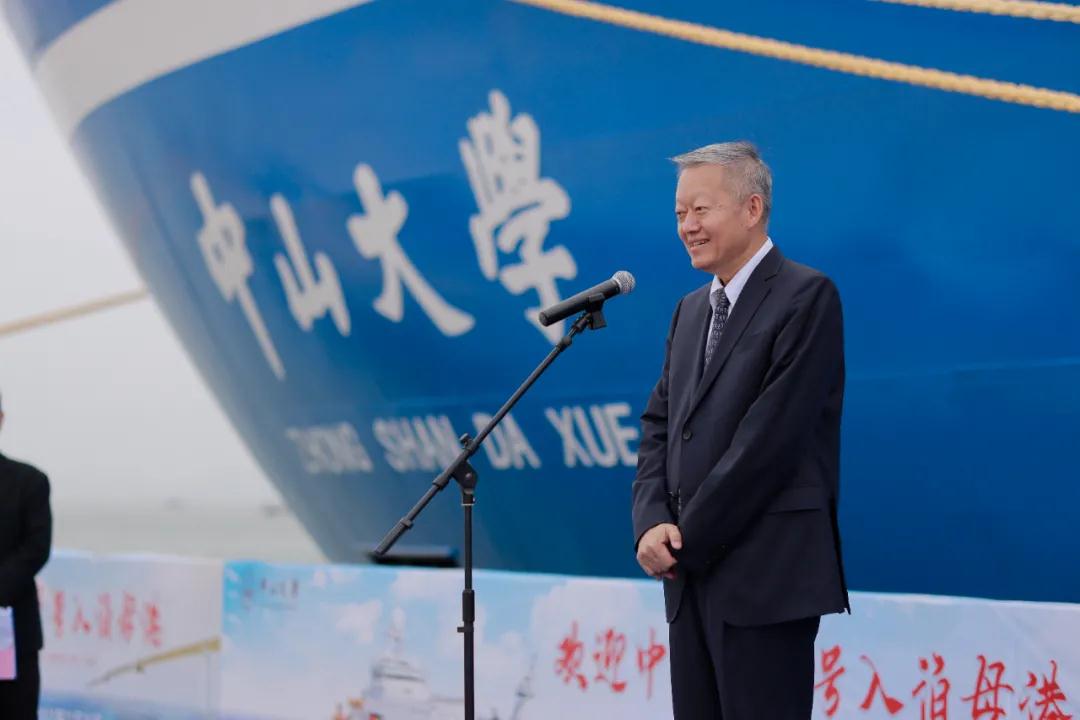

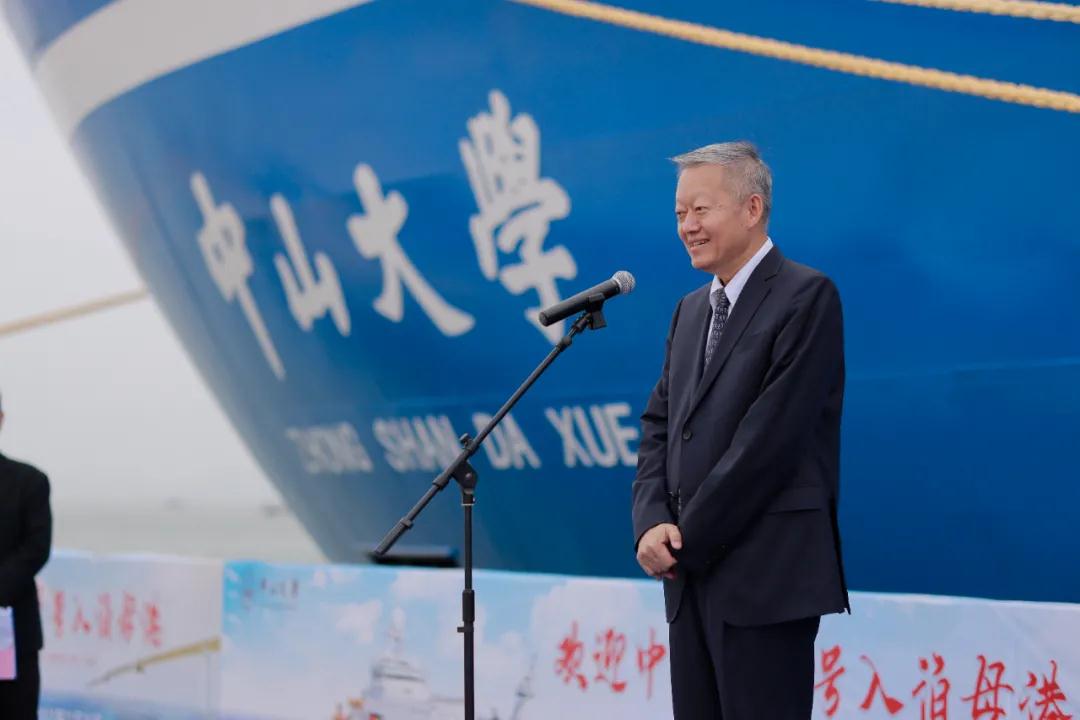

高松校长说:“这艘世界一流的科考船,既是面向全球海域的‘海上移动科研平台’,也是我们培养复合型创新性人才的‘海上移动育人基地’,还是下一步开展国际海洋科学合作的开放平台。对学校而言,她是当之无愧的战略发展重器,是提升中大海洋学科综合实力的重要支撑,当然也承载着历代中大人向海图强的宏大梦想。”

高松校长在欢迎仪式上讲话

仪式现场的“中山大学”号,非常威武有气势。她总长114.3米,型宽19.4米,排水量6880吨,续航能力15000海里,定员100人,拥有约720平米室内实验室和610平米甲板作业面积,是目前我国排水量最大、综合科考性能最强、创新设计亮点最多的海洋综合科考实习船。

孙冬柏教授说:“这艘科考船将成为中山大学移动的海上校园,是大海洋学科群移动的海上实验室和海洋科技创新人才培养的海上基地,将为中山大学实现服务国家重大战略、加快发展海洋学科和培养海洋创新人才提供坚强的保障。”

大气科学学院院长董文杰教授说:我们中大涉海学院的万名师生,将有机会上船实习,亲近大海,探索大海,感知大海,把在课本上学到的一个个公式、一串串数字、一行行代码、写在大船上、写在大海里。

“‘中山大学’号在优异船舶性能基础上,装备了先进的科考调查仪器,具备从万米高空到万米海底开展多学科、多要素观测和采样能力。” 中山大学科考船建设指挥部副总指挥陈敬德介绍,“中山大学”号还在船底布置了先进的声学探测设备,实现对海底地形地貌的精确探测和全海深剖面水体信息,并具备水下高精度定位能力。

“中山大学”号作为科考实习船,在国内拥有多个“首次”:首次搭载全回转永磁低噪声推进器,具有安全、灵活的船舶操纵性;首次搭载永磁轮缘侧推和隧道式侧推封盖,双曲面设计精准匹配船体线型,有效降低气泡对水下测量不利影响;首次搭载直流母排、储能蓄电池、变转速发电机的组合设计,实现了超静音科考作业;首次搭载全航速主动式减摇鳍,实现从零航速到机动航速下多种海况的适应性。

“中山大学”号珠海母港航拍图

中大人的共同努力

高松校长在仪式现场对中山大学前任校长罗俊院士和建设指挥部全体同事们为“中山大学”号的建造所付出的巨大心血和辛勤努力表示感谢。

高松校长说:“学校在海洋科学研究方面已经有一支承前启后的年轻力量,传承着中大的蓝色梦想。我们希望,这股力量能继续不断地壮大,未来有更多的师生能投入到海洋科学研究当中,登上‘中山大学’号,走向深海远洋。”

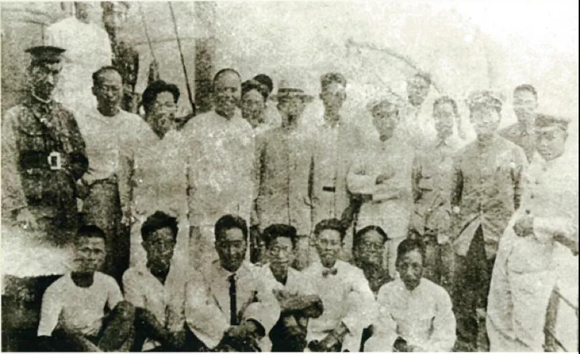

作为一所南海之滨的大学,中山大学自建校之初便与辽阔的海洋结下了不解之缘,与海洋相关的科学研究历史悠久。

早在上世纪20年代建校之初,中山大学即开展南海渔业资源调查研究,开创了我国水产养殖业快速发展的新阶段;1928年,中山大学完成了中国历史上首次对西沙群岛的科学考察。

调查团全体合影

从一条小舢到能有机会拥有自己的现代化大船,中大人深感重任在肩。“中山大学”号从开工建造,到交付使用,两年时间内,克服了新冠肺炎疫情带来的种种困难顺利交付。

为推进海洋学科发展和涉海人才培养,中山大学成立了海洋科学考察中心,依托大气科学学院管理,将充分利用“中山大学”号等海洋科考支撑平台,深入推进海洋科技发展,建设移动课堂,打造国家级教学示范基地。

中山大学珠海校区海洋学科群

珠海市金湾区委书记梁耀斌在欢迎仪式上说,作为中山大学的校友,很荣幸见证这一重要历史时刻。“中山大学”号入驻金湾区,必将成为金湾又一张闪亮的名片,金湾区委、区政府也必将倾尽全力支持“中山大学”号运行和管理,为“中山大学”号的人才培养和科学研究工作做好保障和服务,让它更好的发挥作用、承担使命,成为多学科领域、多功能、多技术手段的海洋移动科研平台与人才培养基地。

“中山大学”号计划首航南海,开展大气、海洋、生物三大领域科学考察,为认识、保护和开发南海提供科技支撑。

中山大学党委书记陈春声教授在欢迎仪式上讲话

中山大学党委书记陈春声教授说:“近百年来,中山大学一直梦想有一艘真正属于自己的大船。今天‘中山大学’号顺利就位,实现了中大人百年的梦想,未来学校将以大船为新起点,深入贯彻落实习近平总书记多次关于建设海洋强国的重要指示精神,继续大力发展海洋学科,为实现中华民族的海洋强国梦贡献中大力量!”

文稿终审:党委宣传部 黄艳