1924年11月11日,由孙中山先生亲手创立的国立广东大学(中山大学前身)举办成立典礼。秉承中山先生的反帝立场,中山大学一直走在反对日本帝国主义斗争的最前列。

前列为踊跃参加“五四”“五五”“五七”纪念大会的中山大学师生

1928年5月,“济南惨案”爆发。中山大学等机构提出《全国教育会议提案》,以倡议“实行三民主义的教育建设以立救国大计”。学校特在礼堂外围立面墙刷上“明耻立信”四个大字,在礼堂讲坛正面悬挂“把中国民族从根救起来,把世界文化迎头赶上去”的标语,四面悬挂《刻苦救国反省表》。

国立中山大学抗日先锋队合影

1931年“九一八”事变以来,全校上下爱国情绪持续高涨。面对日寇入侵、山河破碎的景象,学校期冀师生背负中华复兴重任。石牌新校区道路、山水和建筑组群的命名,均以中国的名山、名城、名川而命名。

中山大学通过组织大会、请愿上书、“总理纪念周”演讲、北上救护等多种方式发出中大抗日声音,依托抗日剧社、抗日先锋队、战地服务团等团体开展多种形式的抗日活动。

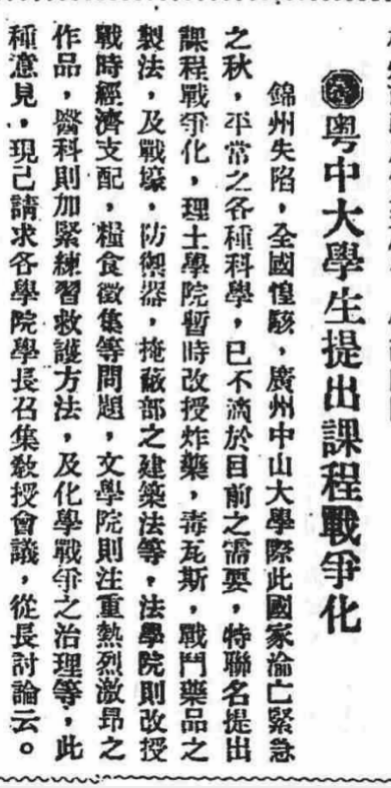

1932年中山大学即提出课程战争化

中山大学还率先提出并实施备战教育,制定《备战教育工作计划》;出版《抗日青年》《反日特刊》《中山大学抗日先锋队特刊》等刊物,国内外为之瞩目,被称为“抗日大本营”。这不仅是烽火年代中山大学炽热的爱国情怀的真实写照,也是中山大学的一份历史荣耀。

学子说:

在校史馆从事讲解工作的四年,也是我逐渐深入了解和学习中大校史的四年。“抗日大本营”里的铮铮铁骨,1940年顶着炮火迁校办学的坚韧,每次为观众讲述这些故事,先辈的爱国主义精神与英雄气概都让我心潮澎湃。未来,我将继续把中山大学的红色故事,讲给更多人听,结合自己之所学,服务国家之所需,为中华民族伟大复兴贡献自己的力量。

——中山大学哲学系博士研究生、校史馆学生讲解员袁明俊

博物馆,是历史的叙述者,更是民族精神的基因库。一件件饱含红色精神的革命文物,不再是冰冷的物件,而是跨越时空的信札,它们无声诉说着革命先辈的奋斗与牺牲、光荣与理想。作为一名博物馆专业的学生,我希望能够成为这份精神与博物馆观众之间的桥梁,通过专业的展览与生动的讲解,让红色故事“活”起来,将红色精神融入更多年轻人的血脉之中。强国有我,不负韶华。

——中山大学历史学系硕士研究生肖苡珩

在参与学校多项重大活动的报道过程中,我深切感受到历史的重量与文字的力量。记得去年学校百年校庆期间,我们将中山大学作为“抗日大本营”的校史采访报道发布后,评论区的共鸣让我意识到了这份工作的重要性,也让我坚定了要用自己的笔触,将这些宝贵的历史记忆与红色精神传承下去的决心。

——中山大学哲学系本科生、校学生记者团成员谢语嫣