在“新世纪”里,我一直不太习惯使用“上个世纪八十年代”的遣词,因为这会让我觉得自己无端地与“八十年代”拉开了距离。于我及同龄者——出生于六十年代的人而言,“八十年代”绝非仅具时间纪年的义含,她永远是过来者重温理想的“根据地”,更是六十年代人青春与气质的萌生期。在“八十年代”,我们这一代人迟缓而生怯地发育,而最相宜的环境,莫过于大学校园,那是青草如斯、绿意仍然的康乐园。

我虽然早在八十年代初年即进入中山大学哲学系读书,但上述意义的“八十年代”,事实上迟至八十年代中方拉开帷幕。也许,其标志性事件当属四川人民出版社“走向未来丛书”的出版,我仍记得列为该丛书之首的是当年几乎人手一册的《物理学与东方神秘主义》。自此往后直至八十年代末,热烈讨论中国传统文化劣根性、比较中西文化特质以及文化救国论的期刊、书籍、电视节目林林总总,年轻学子在课堂、宿舍有关“文化”的辩诘也是激越难休,“文化热”正如火山溶岩,流到哪里,哪里就硝烟顿起,火光一片。不过,即便是在这“如火如荼”的八十年代,我依然领受到另一缕似是“不合时宜”的清风。

1985年初临本科毕业,按当时的情势,许多人自然想到继续报考硕士研究生。当时中大公布了一批免试和推荐加考试的应届毕业生名单,我忝列“推荐加考试”。不过,当年本系中哲史专业似乎无招生计划,我准备报考中国人民大学哲学系的中国哲学史专业。填完报考表格后不久的一个下午,冯达文老师兴冲冲地踩着单车,到东七学生宿舍四楼找我,说李老师(李锦全老师当时任系主任)决定今年系里继续招中哲史研究生,希望我和同班同学邢益海(也属“推荐加考试”,他报考的是北大中哲史专业)改报本系,动员我们俩不要走。我们最终听从了冯老师的建议,改报中大哲学系。

作者随李锦全(右二)、冯达文(右一)、陈少明(左一)老师赴开封参加

“宋代哲学与中华文化国际学术研讨会”时,在龙亭公园留影(1993年3月)

85年春夏之交的一个夜晚,雨后康乐园蛙声如潮,我和同班同学邢益海、黄家章等突然兴起,决定结伴造访李老师。从学生宿舍所在的康乐园东区往西区走,我们踏着一路的空濛,终于寻到了修竹掩映下的一栋红砖平房,小巧的开放式的庭院里摆着石桌石凳,那是李老师的家。面对不速之客,面对我们一系列急切的提问(无非是一些大而无当的八十年代式问题),李老师轻摇大蒲扇,笑眯眯地作简略应答,临走时给我们每人送了一本书,叫《哲学史论文集》(时逢中大60周年校庆,文史哲各系都将老师的论文结集在中大出版社出版),其中就收有李老师发表于《中国社会科学》1983年第3期上与任继愈先生讨论儒学是不是宗教的大作,名为“是吸收宗教的哲理,还是儒学的宗教化”。

1987年春季,李锦全老师给中哲史85级研究生开课,那时系里没几个中哲史研究生,计有邢益海、郑文江、刘兴邦和我,但听课的人不少,除远从四川攀枝花来的任剑涛兄和从兰州大学来的李少惠这两位年轻的进修教师外,还有中文系84级研究生萧小红、85级研究生钟蕴晴、钟玉明、蓝建璇、张连顺、海帆和历史系85级研究生葛建萍、徐素琴等。李老师以文史哲兼通名闻中大,况且在座的学生又来自文史哲各系,所以李老师在讲授时屡屡强调做学问一定要打通文史哲。上课地点设在哲学系(今研究生院办公楼)二楼西侧的中哲史教研室,房间不大,每节课都是济济一堂。

春夏之交,天气虽有点闷,但还不至于出汗,所以大家并不觉得有打开吊扇的必要。特别的是,李老师上课时总是摇着那把大蒲扇,我以为他怕热,就及时打开他头顶的吊扇,吊扇呼呼转起来了,但李老师全然不理会,还是一边讲一边轻摇大蒲扇。那时我才领会到,李老师其实并不看重他的大蒲扇的实用功能,他喜欢的是大蒲扇于无言间的轻摇曼摆。这样的妙境,正适合他给我们讲《坛经》,也适合我们读《坛经》。

临1987年春季学期结束之际,李老师也把《坛经》讲完了。他问大家愿不愿去曲江南华寺游走,大家自然称好。5月底,大家随李老师坐上开往韶关的慢车,夜宿南华寺。次日又驱车仁化,傍晚抵丹霞(山),于葱木碧流间品茗小酌。次日天色将明未明之际,十来个弟子拥从李老师攀登,观丹霞日出。晨风旭日下,我又看到了李老师扇不离手。大蒲扇又轻轻摇动起来,融进云雾漫涌的天际。

1988年夏季,我硕士研究生毕业,并考取李锦全老师名下的中哲史专业博士生。那时,黎红雷兄已随李老师读了一年博士课程,因他是在职博士生,学制为四年,所以,我们俩得以一道在李老师家上课。李老师的家已从西区的平房搬到同在西区的另一栋二层红砖楼,门前有两三株蒲桃树,院里长些青苔,李老师住一楼。

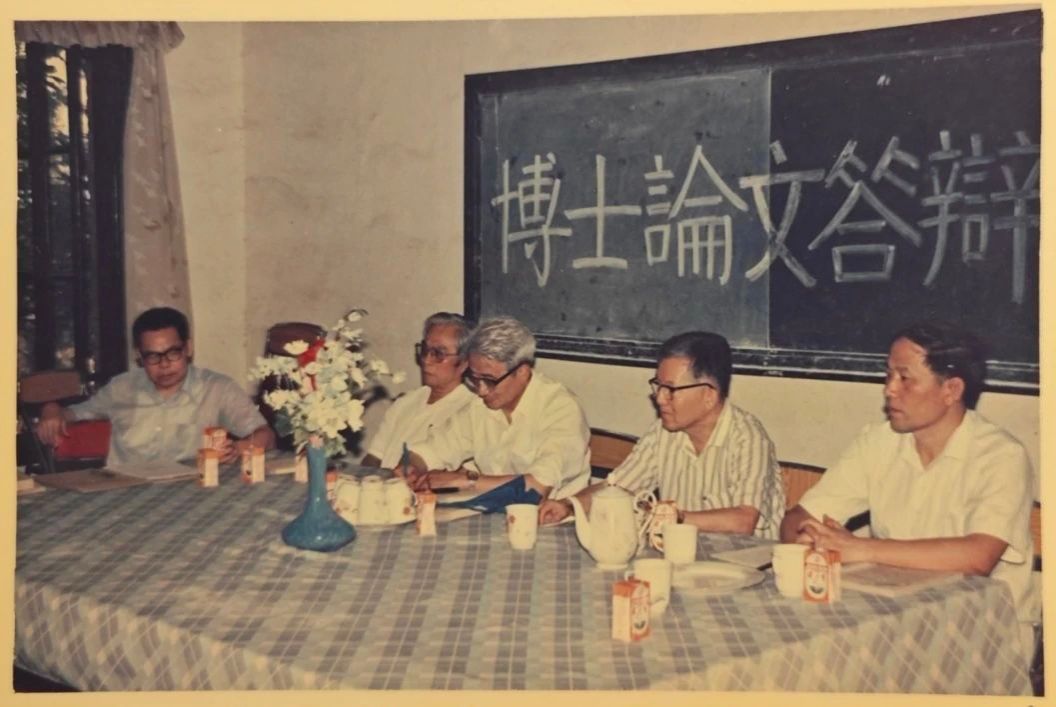

作者博士论文答辩会,从左到右分别为李锦全教授、曹础基教授、萧萐父教授(主席)、吴熙钊教授、姜伯勤教授(1991年6月15日)

作者博士论文答辩会结束后与答辩委员会老师合影

前排右二为李锦全老师

我和红雷兄都到李老师家听课,李老师讲课前总以和我们谈论时弊作开场,谈资大多来自李老师自费订阅的《羊城晚报》。有趣的是,李老师并不作抨击泄愤状,他只是给我们传达了世相的离奇怪诞,人心的贪欲无度。随后话锋一转,说,“好了,我们还是讲我们自己的吧”。那段时间,我们主要随李老师读宋明理学。我理解,理学不就针对一个“欲”字吗,李老师似是无意间的谈笑,恰可把我们领进理学家们的具体处境。每次授课结束,李老师总是起身将我们送出门外,我每次回头望去,见到的是同一幅画面:蒲桃树下,青苔院里,含笑不语的李老师,还有那把不变的大蒲扇。

李老师的书房里挂有本系李五湖老师书赠条幅,“看庭前花开花落,任天上云卷云舒”。李老师在《思空斋诗草》“自序”里自道:

“去留随意,与人无爱亦无憎;物我均忘,孰解是空还是色。”

我想,不管是庭花开落、天云卷舒,还是物我均忘、空色双谴,全见于李老师那把从春夏摇到秋冬并穿越火热嘈杂的八十年代的大蒲扇。

中山大学1991届博士毕业生与导师及校领导合影

前排右一为李锦全老师

(此文原载《春风讲席——李锦全教授八十寿辰纪念文集》,中山大学出版社2008年9月)