中大新闻网讯(通讯员张文正、黎玉河、陈贞爱)6月10日晚,中山大学原创的大型红色历史舞台剧《铁流》在中山大学广州校区南校园梁銶琚堂公演。该剧以广州“文总”六烈士的史实为题材,演绎上世纪30年代初中山大学进步师生“读书不忘报国”的感人群像,表达了对革命先烈的崇高敬意及深切缅怀。

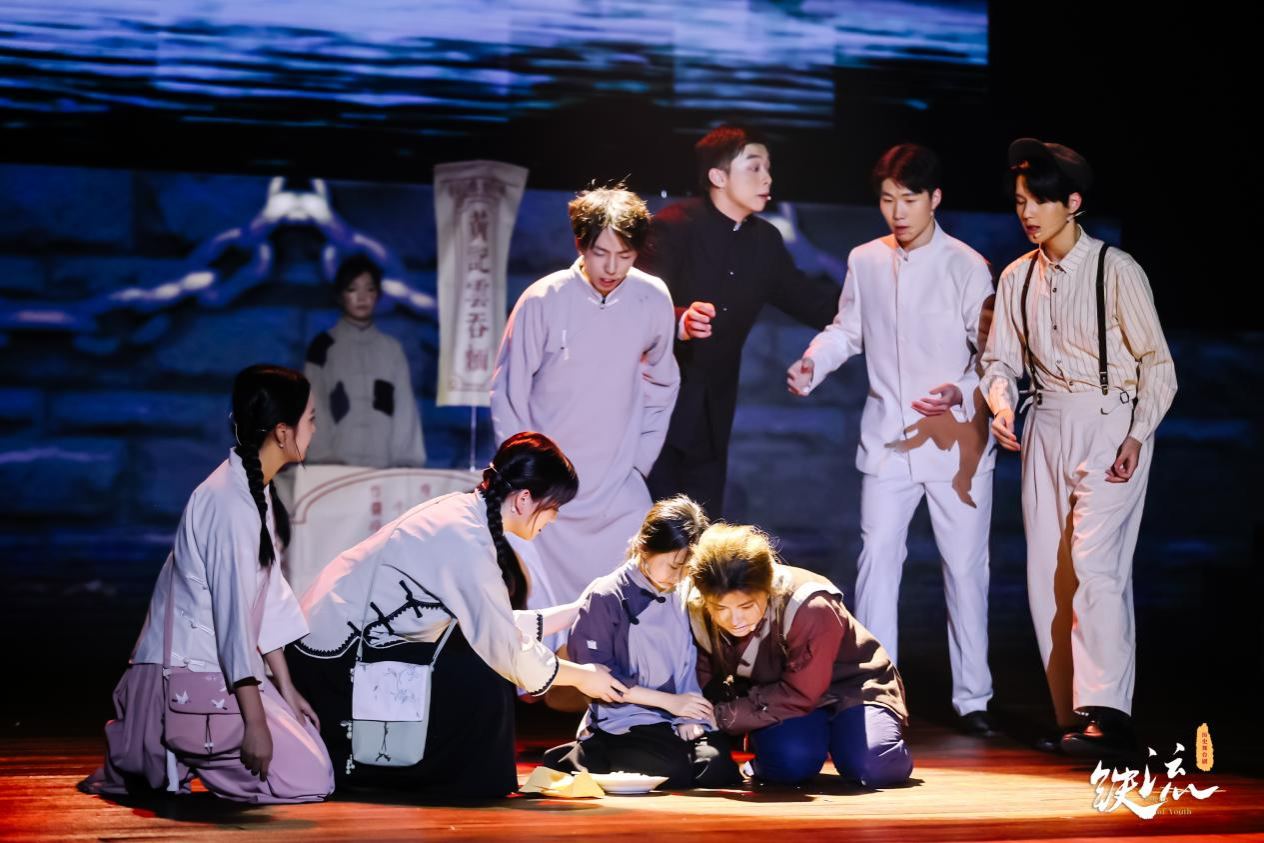

演出现场(来源:《铁流》剧组)

青春诗歌:感人肺腑的红色故事

故事发生在上世纪30年代初,日军侵占中国东北,进攻淞沪,国民党实行白色恐怖,中共广州地方组织迭遭破坏,革命进入低潮期。国难当头,中山大学进步师生和广州文化界的进步人士联合起来,在中国共产党的领导下成立了革命群众组织——中国左翼文化总同盟广州分盟,即广州“文总”。

《铁流》以广州“文总”骨干凌伯骥、林翠云等进步青年为主视角,讲述广州“文总”自酝酿成立、开展斗争、骨干被捕及六烈士殉难的历史故事,展现进步师生在白色恐怖时期艰苦卓绝的斗争过程,歌颂他们追求真理,对革命事业忠贞不渝的家国情怀。

剧目以凌伯骥之弟凌鸿成的回忆徐徐展开:凌伯骥等青年学生在社会调查途中,深刻感受到底层人民的穷、饿、苦、痛,立志改变现状,探索救国救民道路。在何思敬(中共秘密党员)、温盛刚(中共党员)、谭国标等教师的指导和帮助下,进步刊物《新启蒙》问世。

演出现场(来源:《铁流》剧组)

《新启蒙》在街头发刊时,遭到国民党当局查禁。为宣传进步思想,号召民众抗日救亡,何思敬、温盛刚、谭国标等师生联合广州的进步团体,成立广州“文总”,开展革命斗争。

演出现场(来源:《铁流》剧组)

广州“文总”成立后,革命活动蓬勃开展,进步思想广泛传播。在纪念“一·二八”淞沪抗战两周年演出时,有成员擅自派发传单,反对政府,导致一大批广州“文总”成员及革命群众被捕入狱。

演出现场(来源:《铁流》剧组)

在狱中,被捕师生虽然遭受严刑拷打,但始终宁死不屈。1934年8月1日,温盛刚、谭国标、凌伯骥、赖寅倣、郑挺秀、何仁棠六人被国民党反动派残忍杀害于红花岗。

演出现场(来源:《铁流》剧组)

用心之作:红色基因的赓续传承

广州“文总”六烈士的英勇事迹,对当时团结教育广大青年,唤起民众开展抗日救亡起到积极作用,其革命工作也为广州地区党组织重建做出极大贡献。《铁流》获得中山大学文化传承创新重点发展项目和学生思想政治工作特色项目立项,为尽可能还原历史,《铁流》的项目负责人、总策划及编剧——社会学与人类学学院黎玉河老师,投入了巨大的心血精力,她多次走访中山大学办学旧址,广泛查阅历史资料,深入访谈广州“文总”和东江纵队后人,精益求精地完善剧本创作。

该剧面向全校招募了来自30个院系的102名学生担任演职人员,并邀请优秀音乐人、中山大学校友潘群先生担任总导演,戏剧编导林嘉敏女士担任副总导演,以及在舞台表演、舞美设计、音乐制作等方面的专业人士加盟剧组,在主创团队的精心编排下,《铁流》以高水平的艺术水准、美学品味和文化内涵,获评广东高校原创文化精品舞台剧类一等奖。

该剧还邀请了广州“文总”后人、红色文化研究学者李胜利先生,谭国标烈士侄孙谭伟强先生担任历史顾问。在创作过程中,剧目还得到了赖寅倣烈士儿子赖挺骧先生、谭国标烈士孙子谭峰先生、广州“文总”及东纵后人虞耀华女士等的悉心指导,以及广州市银河烈士陵园管理处的大力支持。

一堂生动的爱国主义教育课

以广州“文总”六烈士为代表的中山大学进步师生的英勇事迹,是广州青年运动史上不可磨灭的一笔,也是中山大学红色基因的重要组成部分。六烈士牺牲时,年龄最大的只有27岁,最小的也仅21岁,与在校学生年龄相仿。他们的革命斗争精神,因其独特的青春底色,穿越时光,击中今天的我们。

据黎玉河介绍,《铁流》创作的初衷,是为了让更多人知道广州“文总”六烈士的故事,体会这些和当下大学生同龄的青年不一样的人生际遇和选择,并以这些闪亮的精神丰碑为坐标,汲取克服困难的勇气和奋发拼搏的力量。

2024年正值中山大学百年华诞,也是广州“文总”六烈士牺牲90周年。《铁流》的创作和演出,将高校红色基因融入大学生思想政治教育,让红色精神和革命传统以创新的文化形式及高雅的艺术风格涵养师生品行,是对百年中大世纪华诞的诚挚献礼,也是一堂生动的爱国主义教育课,更是表达了对革命先烈的崇高敬意。

文稿终审:陈险峰