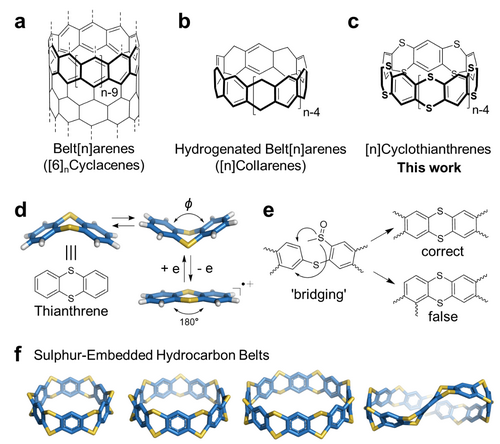

作为单壁碳纳米管的部分侧壁结构,碳氢纳米环带特别是其中的锯齿型碳纳米带及其氢化产物的成功构筑可为碳纳米管的精准合成提供一种自下而上的新策略。自1954年锯齿型碳纳米带的设想结构被提出以来,它的合成研究一直吸引着众多的化学家,直到最近才实现了突破。在碳纳米环带结构中引入杂原子(N,O等)不仅可以克服环带分子合成过程所中面临的高张力问题,同时也赋予了纳米环带新的物理和化学性质,为环带分子合成提供了一种新的思路。在前期研究的基础上,我校化学学院朱克龙教授研究团队合成了一系列具有噻蒽(thianthrene)构筑单元的硫杂碳氢纳米环带——[n]环噻蒽([n]cyclothianthrene),简称[n]CT。

图1.锯齿型碳纳米带与新型硫杂纳米环带的分子结构

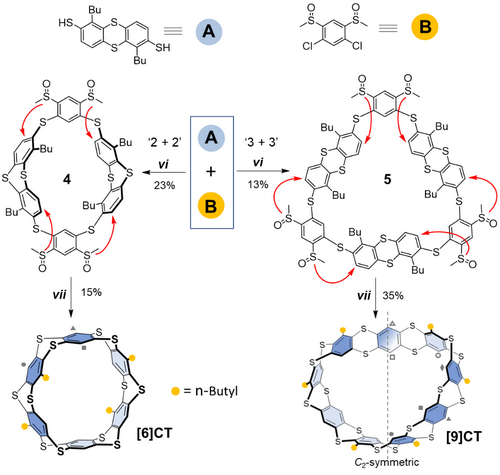

为了实现硫杂碳氢纳米环带的精准构筑,研究者采用了“模块化”合成策略,通过先合成无张力的单桥连大环前驱体再并环成带的方法,成功获得了系列环噻蒽纳米环带。例如通过连接反式构型的构筑模块A和顺式构筑模块B,可以一步合成“2+2”和“3+3”的两种单桥连的大环前驱体,通过分子内亲电取代反应进行并环,分别获得了目前已知最小结构的[6]环噻蒽和首例具有莫比乌斯带(Möbius strip)结构的[9]环噻蒽。

图2.[6]环噻蒽和[9]环噻蒽分子带的合成

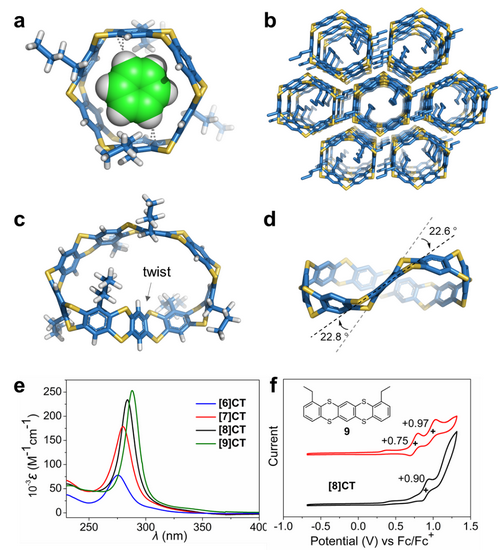

在此基础上,研究者进一步结合控制合成的策略,不仅实现了具有更大空腔的[8]环噻蒽的构筑,同时获得了首例重复构筑单元数为奇数的[7]环噻蒽。X射线单晶衍射结构分析表明[6]环噻蒽和[8]环噻蒽的棱柱型空腔通过分子间紧密堆积形成有序的一维孔道结构,具有用于主客体化学研究的应用潜力。通过手性拆分、圆二色谱分析结合DFT理论计算,进一步确证了[7]环噻蒽和[9]环噻蒽的分子结构。紫外光谱分析表明随着环带结构的扩增呈现红移趋势,循环伏安测试证实该系列硫杂碳氢纳米环带具有电化学活性。

图3.[6]环噻蒽和[9]环噻蒽分子带的结构及其光学与电化学性质

硫杂碳氢纳米环带——[n]环噻蒽的成功制备丰富了碳氢纳米环带的研究,为设计和构筑新型碳氢纳米环带及其功能化提供了新的方向。

该研究成果以“Sulphur-Embedded Hydrocarbon Belts: Synthesis, Structure and Redox Chemistry of Cyclothianthrenes” 为题发表于《德国应用化学》,论文的第一作者是我校博士研究生王胜华,通讯作者为我校化学学院朱克龙教授。该研究工作得到了国家自然科学基金、广东省珠江人才计划等的大力支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202104054