中山大学是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生于1924年亲手创办,中国共产党早期领导人共同创建的大学,是中国传播马克思主义的重要发源地之一,具有优良革命传统、爱国奋斗精神和卓越品格追求。中山大学起初校名为国立广东大学。孙中山先生逝世后,学校于1926年定名为国立中山大学。

今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。在党和国家的坚强领导下,在教育部、广东省及广州、深圳、珠海等驻地政府的关怀和支持下,中山大学发扬综合性、研究型、开放式的办学特质,加快建设中国特色世界一流大学。

在百年的办学历史中,中山大学汇聚一大批蜚声海内外的名家大师,学术文脉积淀深厚。许多著名学者曾在本校任教: 邓植仪、丁颖、冯友兰、郭沫若、鲁迅、傅斯年、顾颉刚、商承祚、陈焕镛、何思敬、杨成志、赵元任、周谷城、梁伯强、陈国达、吴尚时、李达、王亚南、王力、刘节、王起、岑仲勉、陈寅恪、戴镏龄、容庚、杨荣国、梁方仲、董每戡、姜立夫、蒲蛰龙、高兆兰、柯麟、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩、陈序经、林尚安、高由禧等。近年来,中山大学吸引集聚了大批海内外优秀的学术英才,他们奋斗在教学和科研第一线,致力于培养更多更优秀的社会主义事业建设者和接班人。

1999年9月,珠海市人民政府与中山大学正式签署合作建设中山大学珠海校区协议书;2000年1月,教育部批复同意建设中山大学珠海校区。2015年9月,深圳市人民政府与中山大学签署合作举办中山大学深圳校区的备忘录;同年12月,获教育部批复同意建设深圳校区。至此,中山大学形成了三校区五校园统筹发展的办学格局,扎根粤港澳大湾区三座核心城市广州、珠海、深圳办学,各校区统筹规划、错位发展,共同支撑中山大学高质量内涵式发展。

近年来,中山大学在加强文理医传统优势学科的基础上,努力强化工科发展,填补了农学、艺术学空白,学科门类更加齐全,形成了文理医工农艺综合发展的学科格局。广州校区重点提升文、理、医传统优势学科,珠海校区重点发展深海、深空、深地、深蓝学科群,深圳校区重点建设新医科、新工科。学校综合性办学优势和特色愈发凸显,学科实力居于国内高校前列。

中山大学人文社会科学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“四个面向”,努力构建全方位、全领域、全要素的中国特色学科体系、学术体系、话语体系;学科与科研规划聚焦国家重大战略,服务区域社会经济发展需求,立足粤港澳大湾区的区位优势,紧握建设重要机遇,进一步推进有组织科研,推动跨学科交叉融合发展,激发人文社科发展新动能,为加快建构中国自主的知识体系贡献中大力量。

中山大学理工学科坚持问题导向,面向世界科技前沿和国家重大战略需求提升原始创新能力。理科坚持“重大科学理论原创性突破”,推动数理化生等理科基础学科全面发展,产出具有国际影响的前沿科学理论成果,实现原创性、颠覆性科技创新。工科坚持“关键核心技术突破”和“做一流的工程实现”,以深厚的数理基础为支撑,以重大任务为牵引,在新材料、新能源、人工智能、低空经济、新一代信息技术等领域力争突破若干“卡脖子”技术难题,推动工科实现跨越式发展,为发展新质生产力提供新动能。

中山大学医科有着悠久的历史和卓越的实力,我国最早的西医教育诞生于此。目前,中山大学医学教育教学改革深入推进,医学科研创新日新月异。拥有10家直属附属医院,构建了门类齐全、实力雄厚、技术领先、设备先进、优势互补、具有强烈社会责任意识的医疗救治服务网络体系,医教研综合实力、医疗服务能力与规模均居于全国领先行列。

中山大学现有国家级科研创新平台43个、省部级平台270个,学校着力推进理、工、医科重大科研平台建设。国家超级计算广州中心、天琴中心、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、“中山大学”号海洋综合科考实习船、“中山大学极地”号破冰科考船、绿色化学与分子工程研究院、华南高等级生物安全实验室、中大谱仪、临床免疫学前沿交叉中心、进化与合成生物学基础科学中心等重大平台建设取得突破性进展,支撑未来发展的创新体系正在形成。

中山大学现有69个院系,本科专业(办学权)129个,研究生教育已涵盖除军事学外的所有学科门类。中山大学牢记立德树人根本任务,以学生成长为中心,坚持“五个融合”,人才培养注重加强基础、促进交叉、尊重选择、卓越教学,着力提升学生的学习力、思想力、行动力,全面提高人才自主培养质量,培养全面发展、引领未来的高水平创造性人才。

学校大力推进学部制改革,组建人文学部、社会科学学部、经济与管理学部、理学部、工学部、信息学部、医学部等7个学部,构建 “学校—学部—院系”三级学术治理体系,统筹相同和相近学科的学术标准与学术评价,加强跨学院(系)的合作协同,形成高质量发展合力。

习近平总书记在中山大学建校100周年之际亲致贺信,对学校建设发展提出明确期望要求,是学校百年办学历程的重要里程碑。站在新的历史起点上,中山大学将学习贯彻习近平总书记重要贺信精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,传承红色基因,坚持为党育人、为国育才,聚焦国家重大战略和粤港澳大湾区发展需要,一体推进教育改革发展、科技创新和人才培养,加快建设中国特色世界一流大学,为建设教育强国、推进中国式现代化作出新的更大贡献。

正高级2030人 副高级 2469人

普通本科生 33938人 全日制硕士 20760人

非全日制硕士(含在职攻读硕士)4094人 全日制博士 12798人

留学生 523人 (其中:本科生 326人,硕士研究生 133人,博士研究生 64人)

广州校区(含南、北、东三个校园) 3个珠海校区 1个深圳校区 1个

(数据截至2025年9月30日)

2024年学校决算总收入107.85亿元人民币。

2022年2月,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单的通知》,我校哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理等11个学科再次入选新一轮“双一流”建设学科名单。新一轮学科评估取得历史性突破,成绩斐然。学科优势

现有院士(含非全职)21人,国家级高层次人才600余人,高层次人才数量居国内高校前列。

中山大学坚持以学生成长为中心,深入推动教育教学改革,积极构建多样性、开放型、可持续改进的人才培养体系,努力实现“三个最大限度”和“两个转变”。最大限度激发学生学习主动性、积极性、创造性和好奇心,最大限度培养学生自主学习、分析和解决问题的综合能力,最大限度促进学生的个性发展与学生主体性的构建、弘扬与提升。努力将教师的教学任务,从单纯“传授知识”转变为:帮助学生学会如何学习、工作、合作、生存,以适应未来不确定性所带来的挑战;努力将学生的学习目标,从只为“应付考试”转变为:通过个性化自主学习,使自己在德智体美劳等方面得到全面、和谐、充分的主动发展。

截至2025年9月30日,学校已有12个专业(方向)入选强基计划(基础学科招生改革试点);11个学科专业入选基础学科拔尖学生培养基地(拔尖计划2.0),总数位居全国并列第4;牵头化学领域本科教育教学改革试点工作(简称化学“101计划”);72个专业入选国家级一流本科专业建设点,另有19个专业入选省级一流本科专业建设点;经济、管理、工科、医科等多个本科专业通过了国内(国际)认证,与法国民用核能工程师教学联盟等国际一流大学开展的中外合作办学项目顺利通过相关国际认证。

在近一届教学成果奖评选中,以第一完成单位获国家级教学成果二等奖8项,以参与单位获国家级教学成果二等奖4项;获得省级教学成果奖17项,其中特等奖3项,一等奖5项,二等奖9项。获得一流本科课程认定国家级110门、省级185门;立项建设国家级虚拟教研室9个。以国家高等教育智慧教育平台为依托,与喀什大学、西藏民族大学等多所西部高校达成合作,通过数字化技术推进课程共享,建设同步课堂、线上课堂、混合式课堂等新型课堂,《中山大学推进“慕课西行” 助力课程共享》获评国家智慧教育平台应用试点十大创新案例,学校获评教育部网络学习空间应用普及活动优秀学校。我校有10项成果获2024年度广东省学位与研究生教育学会优秀教学成果奖,获2024年度教育部学位中心主题案例立项6项,获教育部学位中心第二批工程案例立项6项;本校教师作为主编或副主编的教材获得首届全国教材建设奖17项,其中一等奖5项,二等奖12项,另获全国教材建设先进集体和全国教材建设先进个人称号各1项,2本教材入选首批“十四五”职业教育国家规划教材,2本教材获评2022年广东省高校创新创业教育精品教材,22本教材获评首届广东省优秀教材(高等教育类)。

我校学生在各类学科竞赛中成绩优异,屡获APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛、ICPC国际大学生程序设计竞赛、ISC国际超算竞赛、国际大学生工程力学竞赛、美国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学建模竞赛、全国大学生电子设计竞赛、中国大学生公共关系策划创业大赛、全国大学生集成电路创新创业大赛、全国海洋航行器设计与制作大赛、全国合成生物学创新赛、全国生物医学工程创新设计大赛、空间太阳能电站青年创新竞赛、中国大学生物理学术竞赛、全国大学生生命科学竞赛、全国大学生软件创新大赛、中国数据新闻大赛、全国大学生信息安全竞赛特等奖/金奖/一等奖。

人才输出质量不断提高:中山大学深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十届三中全会精神和全国教育大会精神,牢牢把握立德树人根本任务,坚持为党育人、为国育才,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,加快构建毕业生高质量就业服务体系,多措并举促进毕业生高质量充分就业。2025年,近八成就业的毕业生前往临床医学、公共卫生、人工智能、先进制造等国家重点行业和领域工作,用人单位满意度高;超八成就业的毕业生服务于“一带一路”建设、粤港澳大湾区发展、京津冀协同发展、长江经济带发展等国家发展战略区域;毕业生积极到祖国最需要的地方建功立业,赴西部、基层和部队就业人数逐年增加达1000余人。升学深造质量进一步提高,其中,国(境)内升学毕业生中超九成去往“双一流”高校和重点科研院所深造,国(境)外深造的毕业生主要前往帝国理工学院、牛津大学、哈佛大学、剑桥大学、新加坡国立大学、香港大学等高校深造。

2024年学校科研经费超45亿元,2025年度学校在国家自然科学基金集中申报期获资助项目数1046项,连续五年超过千项;首次获批青年科学基金项目(A类)延续资助1项,首次获批创新研究群体项目(B类)1项,获批青年科学基金项目(A类)4项,获批青年科学基金项目(B类)20项。2024年度国家重点研发计划常规专项立项项目15项和课题62项,国家科技重大专项项目立项6项,立项经费逾5亿元。立项政府间/战略性合作项目3项。

百年中山医,开西医教育之先河。中山大学拥有10家实力强劲的直属附属医院,其中7家为综合性医院,3家为专科医院,构成了门类齐全、设备先进、实力雄厚、优势互补的医疗救治服务网络体系。附属第一医院列全国第一梯队、华南第一;孙逸仙纪念医院是中国历史最悠久的医院之一;肿瘤防治中心在国内排名第二;附属口腔医院在国内排名第三;中山眼科中心在多个榜单中眼科综合实力位列全国榜首,孙逸仙纪念医院院长宋尔卫教授于2019年11月被增选为中科院院士、肿瘤防治中心常务副主任、副院长马骏教授于2023年11月被增选为中科院院士;中山大学强大的医疗体系已形成粤港澳大湾区医疗卫生事业发展的领航态势。

中山大学各附属医院坚持面向人民生命健康,服务健康中国战略。大疫三年,各附属医院面对复杂多变的疫情,仁心仁术、勇于担当,诊治患者、接管方舱,完成地方政府下达的许多急难险重任务,创造性地调整急重症病人救治格局,经受住了前所未有的艰难严峻考验。

中山大学各附属医院坚持面向国家重大需求,服务“一带一路”布局。2021年以来,奉派数百位医疗专家多批次万里援外,其中附属第一医院“80后”医生吴德熙作为杰出代表登上中宣部“时代楷模”发布厅,荣获“全国援外医疗工作先进个人”,受到习近平总书记亲切会见表彰。

中山大学各附属医院在医疗服务、医学科研、人才培养、医院管理等方面均取得突出成绩。公立医院绩效考核保持全国前列,国家医学中心、区域医疗中心、高水平医院建设实现重要突破。医学科研领域取得诸多代表性成果,多篇研究成果发表于《Nature》、《Science》、《Cell》、《JAMA》等世界顶级期刊。多所附属医院的新大楼、院区、分院已经投入使用,还有多个新院区即将投入使用或获批立项建设,10所附属医院病床总数从1.4万张增加到1.7万张,住院手术总次数从45.4万台增加到77.4万次,服务能力稳步提升。

(数据截至2025年9月30日)

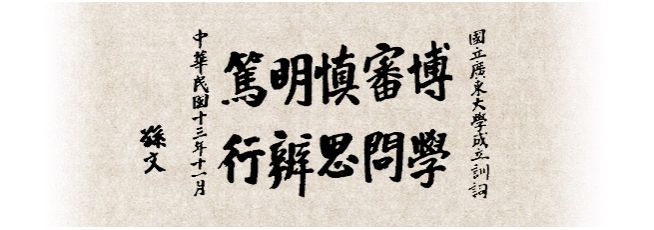

中山大学校训是孙中山先生于1924年11月11日在广东大学举行成立典礼时亲笔题写的。校训词为“博学 审问 慎思 明辨 笃行”。

十字训词原文出自儒家经书《礼•中庸》。《中庸》第二十章说:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”按《中庸》原意是指人具有“诚”之本性,只要按“至诚”之本性从事修身,透过学、问、思、辨、行五个环节,便可以把自己修养成“君子”。实际上以中庸不偏不倚、不走极端为指导原则,使封建时代读书人不违背封建宗旨,成为封建主义的接班人。

明末清初,随着社会的变动,著名思想家顾炎武发展传统《中庸》思想,强调“博学而笃志,切问而近思”,即把做学问与立志结合起来,所以对“博学”做出新的阐发:“博学于文,行己有耻”。顾炎武所指的“文”,已不是纯粹古代的经书文章,而是包括一切天下国家大事。他所指的“耻”,不是指个人荣辱,而是指全体人民的荣辱。博学的指导思想从个人自身修养扩大到“当务之事”的社会大事,所以他作出学、问、思与立志的统一。顾炎武是一个实事求是的爱国主义者,故他对传统教育能按照新形势需要而做出新释。

孙中山则处于伟大民主革命的时代,为了革命的需要,他十分重视教育,造就一代振兴中华,再造文明的人才。一九二三年到一九二四年,他倡议在广东设立两所学校,一是黄埔军校,一是广东大学,以一文一武的学校模式,为造就“为国家、为人民、为社会、为世界服务”的人才。十字训词是他继承传统的教育形式而赋予时代的、革命的新的教育方针和内容。可以说是近代思想创新的里程碑。

首先,孙中山把博学,审问,慎思,明辨和笃行五者作为有机统一体给予新释,他所指的“博学”是指学生要学习“古近中外的知识”,包括自然和社会科学乃至社会实践,更值得重视的是,孙中山的“博学”而识,是要把学生培养成具有远大志向而又有广大文化知识的人才。

其次,孙中山反对死读书的方法,强调独立思考。他告诫青年,学、问、思、辨的关键在于独立思考,学科学、发展科学,首要在于要明白任何科学的创造发明,不是靠书本知识,而是由于科学家长期考察心得贡献到人类的记录。可见孙中山的问、思、辨,是指人的学习认识方法,把“观察”和“判断”这两种近代科学思维方法运用到教学方法上,这显然也是创新的方法。

第三,孙中山把古代“笃行”发展为社会实践。

孙中山认为创办教育、是为了造就建设人才。广东不只要有一个岭南大学,而且必须要有“几十个岭南大学,中国必须要有几百个岭南大学,造成几十万几百万大学生”,但是学生学业成就之后,要“专心做一件事,帮助国,变成富强”。这是学生的责任,到社会去发展聪明才智,这学与行,即理论与实践的统一。

由此可见,孙中山把造就振兴中华置于自己肩上的人才学校,作为“好学校”:把学生培养成具有为人民、为国家、为社会、为社会服务崇高理想的人,育的是合格人才,这对于我们来说,仍然具有启示的意义。

第一,学校的办学目标是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,正确的政治方向是学校教育的方向,孙中山强调为革命造就人才,我们今天应给予继承和发展。

第二,学校要培养学生有正确的人生观,孙中山强调学生立志做大事不要做大官,不要把学生造就成新的欺负人民的新贵,这表明树立革命的人生观仍然具有重要的意义,我们应把学生培养成社会主义事业的接班人。

科学地发展学、问、思、辨和行的教育认识规律,孙中山强调在立大志的前提下发挥学、问、思、辨和行五者的辨证关系,表达了对教育认识规律的合理性,今天我们要坚持的是,在坚持教育基本路线前提下必须坚持广博的学识,独立的思考,分辨正确与谬误,批判抵制社会和国际的错误思潮,坚持理论与实践统一。

在社会主义开放与改革新时期继承和发展孙中山的教育遗训,是时代赋予我们新任务。

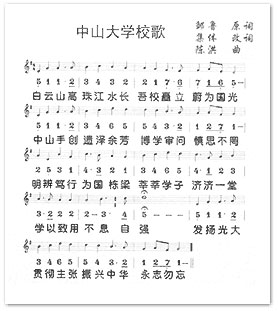

中山大学校歌,创作于建校初期,由中山大学首任校长邹鲁作词,陈洪作曲。她在当时历史条件下,对激励和团结中山大学广大师生员工和校友,为贯彻中山大学创办人——中国伟大的民主主义革命家孙中山先生的主张,勤奋学习,奋发自强,发挥过积极的作用。

现在,我国正处在社会主义现代化建设新的历史时期,为了继承和发扬孙中山倡导的爱国精神和亲笔题写的校训良好学风,并反映新的历史时期的要求与特点,为办好中山大学振兴中华而努力奋斗。在广泛征求校内外广大师生员工、专家意见基础上,组织了有关专家、教授和干部经过认真讨论研究,一致同意原校歌的曲不变,对原歌词作如下修改,即将其中“国父手创”改为“中山手创”,将“三民主义”等四句,改为“博学审问,慎思不罔,明辨笃行,为国栋梁”,将歌词最后两句改为“振兴中华,永志勿忘”。

校徽是大学的象征,也是学校视觉形象识别系统的核心要素。

中山大学校徽为圆形图案,校徽上部自左而右环绕中文校名标准全称,下部自左而右环绕英文校名标准全称,中间为海棠式洞窗图案。洞窗图案以国立广东大学的标志性建筑“大钟楼”为设计主体,运用中国园林的意境与现代的设计手法,借用园林中的海棠式洞窗与大钟楼外观组合成“中山”二字,洞窗内两边的树由大到小形成一个深远的空间,增强了层次感和立体感,中间的弧形巧妙形成一朵红棉花,意寓中山大学位于岭南地区。由建校年份“1924”形成的一条纵深大道,体现了中山大学深厚的学术积淀和辉煌的历史进程。校徽通常为标准绿色,代表生命、发展、永恒,象征着中山大学充满活泼、盎然的生机。