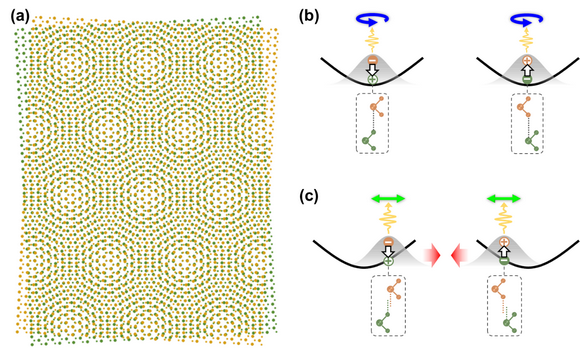

单层过渡金属硫化物是一种只有几个原子厚度但具备卓越光电性质的半导体材料。将两层过渡金属硫化物上下堆叠时,层间的微小相对转角可导致长周期干涉条纹的出现,即“摩尔超晶格”,见图1(a)。作为凝聚态物理和量子光学领域近期兴起的研究平台,摩尔超晶格体系在探索新物理和新应用上具有广泛前景。双层过渡金属硫化物系统的光学性质由同时携带静电偶极矩和光学偶极矩的层间激子主导,即位于不同层中的电子和空穴通过库仑吸引形成的类似于氢原子的束缚态。静电偶极矩使得层间激子可以被外电场操控,同时导致了层间激子之间的长程偶极-偶极相互作用;而光学偶极矩使得层间激子可以与光子相互转换,通过探测放出的光子可以知道激子的信息。双层过渡金属硫化物中的层间激子系统因此在光电应用和具有光操控性的量子多体模拟领域受到密切关注。

近日,我校物理与天文学院俞弘毅教授与香港大学姚望教授合作,在理论上提出了如何通过双层过渡金属硫化物发光性质上的变化来灵敏地探测激子的行为。

图1 (a) 两层之间的微小转角导致的长周期干涉条纹(摩尔超晶格)示意图。(b) 不考虑偶极-偶极相互作用时,被束缚在势能最低点的层间激子发光放出的光子具有圆偏振属性。(c) 层间激子之间的偶极-偶极相互作用使得其位置偏离势能最低点,该位移使得激子放出的光子带有线偏振。

考虑由两层相同的过渡金属硫化物堆叠组成的同质结系统,当两层之间有一个接近0度的相对转角时,能量最低的激子会被束缚在摩尔超原胞势能最低的特殊位置处,见图1(b)。这些局域激子携带垂直平面的静电偶极矩,从而组成一个具有较强偶极-偶极相互作用的激子超晶格。理论分析指出,该系统中存在一种反常发光的量子现象:电偶极相互作用导致的1埃数量级的微小位移会导致激子发光效率的急剧增加,并且将放出光子的偏振性质由圆偏振变成线偏振(见图1(c)),其中光子线偏振的方向与位移矢量的方向一一对应。这样的反常发光可作为摩尔超晶格中激子所处量子态的光学探测手段,也可用于探测外界的大分子偶极场。此外,激发或湮灭一个激子可以改变电偶极势场,从而改变周围其余激子的发光效率和偏振性质,导致一种新颖的非线性光学效应。这些发现说明,双层过渡金属硫化物中的激子是一种全新的可用于探索多体物理和量子光学应用的系统。

该成果以“Luminescence Anomaly of Dipolar Valley Excitons in Homobilayer Semiconductor Moiré Superlattices”为题发表于美国物理学会旗下的Physical Review X期刊,我校物理与天文学院俞弘毅教授为第一作者,俞弘毅教授与香港大学姚望教授为共同通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划、广东省科技局和香港裘槎基金会的资助。

论文链接:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.11.021042