近日,我校中山医学院陈小舒教授团队与附属第一医院胡争研究员团队在位置效应及其外部性的研究中取得新进展,研究结果“Transcriptome Analysis in Yeast Reveals the Externality of Position Effects”于2021年4月19日在进化生物学领域国际知名杂志Molecular Biology & Evolution在线发表。

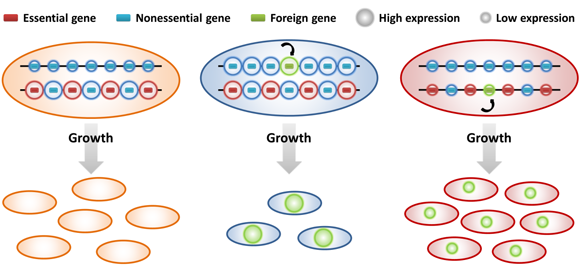

基因整合到基因组中是在自然和人工条件下普遍观察到的主要基因组改变类型。根据基因组整合的位置,整合基因的活性会发生很大变化,这种现象通常称为“位置效应”。该团队最新的研究表明基因组整合的位置也影响整合位点周围基因的表达,这种现象称为位置效应的“外部性”。通过对将GFP整合到野生型酵母菌株的不同基因座中,并分别对大约250个构建的酵母菌株进行转录组测序,研究发现在富含必需基因的基因组区域中GFP表达水平降低,而整合位点附近的基因表达水平降低更严重。进一步利用公共组蛋白修饰谱的联合分析表明,这种效应与H3K4me2有关。更重要的是,研究发现邻近基因表达的变化,而不是插入基因的表达水平,显著改变了细胞的生长速度。

研究结果与邻近基因之间对转录资源的竞争的理论相一致,对位置效应先前未曾了解的影响提供了明确的证据,这具有深刻的理论和实践意义。首先,传统的位置效应研究着眼于基因组局部环境对整合到基因组中的目的基因的影响,但很大程度上忽略了同一枚硬币的另一面,即整合后的基因如何影响基因组局部环境,即位置效应的“外部性”。研究的转录组数据证明了这种外部性的存在及其对整合位点周围数十个基因的影响。因此,研究揭示了位置效应一种新颖的调控机制,并为目前对位置效应外部性的研究提供了最大的数据集。其次,研究发现了位置效应的外部性至少可以通过必需基因的局部密度以及H3K4me2组蛋白修饰的水平来解释。这两个因素都与相邻基因之间的转录竞争模型相一致,从而提供了位置效应及其外部性的新颖机制。第三,通过同时测量这些构建的酵母菌株的生长速率,研究意外地发现,细胞适应性与整合位点周围基因的表达变化显着相关,但与整合基因GFP的表达水平无关,该结果强调了位置效应的外部性在确定表型效果中的不可忽略的作用。这些研究为基因工程的改良提出了崭新的研究思路和研究方向,并对了解病原微生物的致病性、流行性与耐药性过程具有重要的指导意义。

位置效应的外部性及其对整合的外源基因总产量影响的示意图

陈小舒教授团队硕士研究生桂倩和博士研究生邓舒韵为该论文的第一作者,胡争研究员和陈小舒教授是论文的共同通讯作者。本研究受到国家重点研发计划,国家传染病防治重大专项,国家自然基金委面上项目等项目的支持。

论文链接:https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msab104/6237911