碳原子因为其独特的四电子结构,拥有多种同素异形体,如金刚石、石墨烯、碳纳米管、富勒烯等。这些碳的同素异形体的导电性能从导体、半导体、半金属,一直延伸到绝缘体;其尺度则从三维、二维到一维。由碳碳一三键构成的sp杂化碳链,是至今仍未被深入研究的一维碳的同素异形体。理论上预测一维碳链具有比石墨烯和碳纳米管更好的力学、电学和热学性能,因此具有重要的研究意义和研究价值。然而由于一维碳链的结构极不稳定,难以存在于常温常压下,且相互之间容易产生交联反应,因此对碳链的研究进展缓慢、难以开展。

为了解决一维碳链的稳定性问题,我校材料科学与工程学院石磊副教授和Thomas Pichler教授等人合作发展了一种高温高真空热处理法,利用碳纳米管为模板制备得到了世界上最长的一维碳链,且在常温常压下具有优异的稳定性(Shi L., et al. Nature Materials, 15, 634–639, 2016)。此后,通过超声和梯度密度离心我们还实现了抽出和分离双壁碳纳米管中的碳链和内层碳纳米管,发现碳链的性能和内层碳纳米管密切相关,而与外层碳纳米管无关(Shi L., et al. ACS Nano, 12, 8477–8484, 2018)。随后与瑞士苏黎世联邦理工学院的合作研究表明单根碳链的性能确实可以通过碳纳米管和碳链之间的相互作用来调控(Heeg S., et al. Nano Letters, 18, 5426–5431, 2018)。然而从制备的角度上来看,控制合成双壁碳纳米管的直径十分困难,因此石磊副教授开发了一种高温高真空热处理法,可以将不同直径的单壁碳纳米管转化为双壁碳纳米管,从而实现了双壁碳纳米管直径的控制(Shi L., et al. Nanoscale 10, 21254–21261, 2018)。

利用相互作用制备性能可控一维碳链

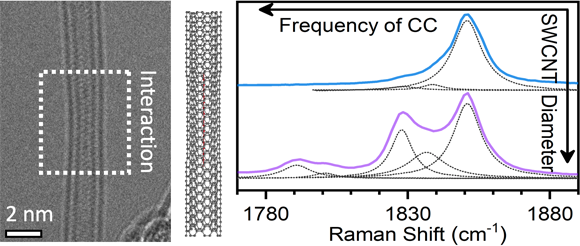

近期,利用单壁碳纳米管转化成的不同直径的双壁碳纳米管为模板,合成了性能可控的一维碳链。如图所示,通过左边的电镜图可以直接观察到一维碳链在双壁碳纳米管中时,碳纳米管的直径变窄,说明两者之间存在较强的相互作用。通过碳纳米管的直径可以控制此相互作用的大小,从而最终实现了一维碳链的性能调控,其带隙可在1.8到2.3电子伏特之间调节(如图中右测的拉曼光谱所示,体现为峰位随着碳纳米管直径的减小而产生红移)。

图1. 碳纳米管和碳链之间的相互作用可用于调控碳链的性能

相关的研究成果以“Towards Confined Carbyne with Tailored Properties”为题发表在国际著名学术期刊Nano Letters 上(Shi L., et al. Nano Lett. 21, 1096–1101, 2021)。石磊副教授为论文第一作者和共同通讯作者,中山大学材料科学与工程学院为论文第一单位,Thomas Pichler教授(实验支持)、Alejandro Perez Paz教授(理论支持)、Angel Rubio教授(理论支持)为共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04482

首次合成同位素标记一维碳链

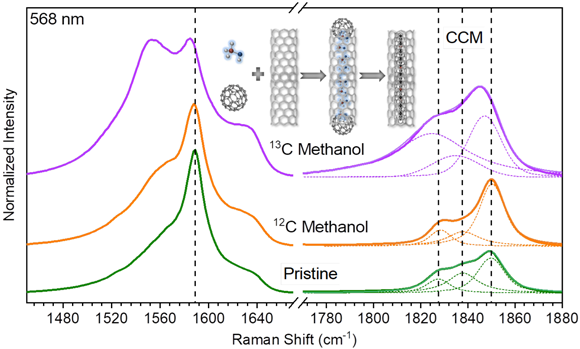

近期,研究团队关于合成同位素标记的一维碳链的论文也被Angew. Chem. Int. Ed.接收发表,这是世界首次合成同位素标记的一维碳链样品。同位素可用于追踪物质的运行和变化规律。同位素标记的材料往往可以保持相同的化学性质,但是其物理性质会发生改变。后续将继续针对样品进行光学和热学方面的深入研究,探究其物理性能的变化。

图2. 同位素标记碳链的合成示意图及拉曼光谱

论文由第一作者崔玮丽同学实验完成材料的合成和拉曼光谱表征,乌尔姆大学的曹克诚教授(现上海科技大学)和Ute Kaiser教授进行的电镜表征工作,日本产业综合研究所的Takeshi Saito研究员提供的单壁碳纳米管样品,维也纳大学的Paola Ayala教授对写作和数据分析有贡献,石磊副教授和Thomas Pichler教授为共同通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202017356

气压调节一维碳链的生长

课题组受邀在Journal of Applied Physics的专刊Special Topic on Physics and Applications of Nanotubes撰写研究论文,报道了通过气压来调节一维碳链的生长。专辑客座编辑为Shigeo Maruyama教授,Michael Arnold教授和Ralph Krupke教授以及杂志的副主编Masayoshi Tonouchi教授和彭练矛院士。硕士研究生李璇为第一作者,张一帆、吴杨柳为共同作者,石磊副教授为通讯作者。

论文链接:https://doi.org/10.1063/5.0035854

以上研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中央高校基本科研业务费等的支持。