基于性状生态学研究的一条基本假设是植物的功能性状能够影响植物个体的表现进而决定植物在群落中的适合度以及种群增长率,然而这一假设缺乏坚实的实验验证。当前的研究发现植物功能性状与其表现(存活、生长或繁殖)的关系较弱甚至没有关系,其主要原因可能:(1)功能性状预测植物表现取决于植物个体所处的环境,因此研究性状表现关系可能需要考虑性状与环境的相互作用;(2)植物性状与环境都是多维的,但以往的研究很少考虑到性状与环境的高阶相互作用;(3)以往性状-表现关系的研究普遍采用物种平均性状来代替植物个体的性状,而忽略种内性状变异的影响。目前还没有研究同时考虑以上三个方面对基于性状生态学的基本假设进行全面的验证。

我校生命科学学院储诚进教授团队于2011年依照全球森林监测网络共用的大样地建设标准,在广东省肇庆市黑石顶省级保护区建立了一个50公顷的亚热带森林大样地,于2012年完成了第一次普查,对近273,000棵树进行挂牌定位、树种鉴别及胸径测量,并于2017年进行了第二次普查。该研究从中选取了近4000株植物个体,同时测量了7个与生长和存活相关的功能性状以及植物所处的微环境(土壤有机质、土壤酸度及林下透光率),并记录了两次普查间植物的存活和死亡情况及相对生长率。构建了物种水平及个体水平上植物表现(存活和生长)与多维性状、多维环境间的统计模型,量化了初始大小、性状和环境主效应、性状和环境二阶相互作用、性状和环境三阶相互作用、性状和环境四阶相互作用等各项所解释的比例。

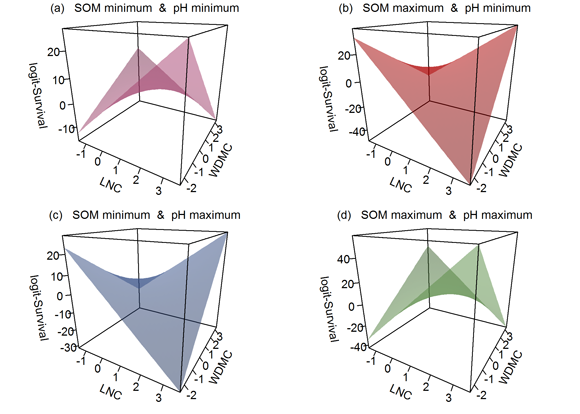

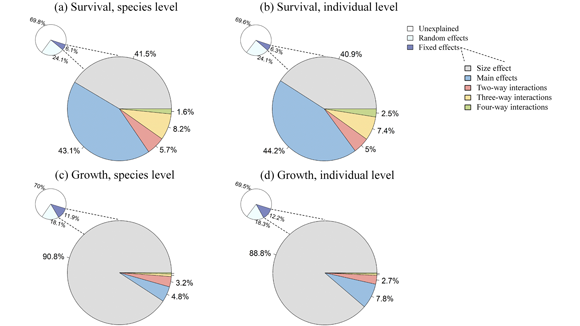

结果发现植物在不同的环境背景中不同的功能性状组合下会有多个最优的适合度 (图1),这表明确实存在着高阶的性状与环境相互作用。然而,在黑石顶这种环境异质性较低的森林样地中,高阶相互作用对模型的预测显得并不是那么重要 (图2)。同时,个体水平上的性状并没有使得模型有更好的预测,也未使得性状与环境的高阶相互作用项更容易被检测出来。

图1 在土壤有机质及土壤酸度组合的四个环境背景中,叶氮含量及叶干物质含量预测植物存活模型的展示

图2 预测植物表现模型的效力被各项因子的解释占比

储诚进教授团队的研究表明,在较为均质的环境中,功能性状与局域环境的相互作用也许能够被忽略而不会使得对植物表现的预测出现较大的偏差。这意味着今后的研究需要在更大的尺度上或者严格控制环境梯度的实验中进一步检测这种高阶相互作用对植物个体表现及适合度的影响。

近日,该团队在New Phytologist上发表了题为“The complexity of trait-environment performance landscapes in a local subtropical forest”的研究论文,揭示了亚热带森林中环境与性状的高阶相互作用在预测植物适合度模型中的复杂性。储诚进教授团队博士后李远智和博士生江园为共同第一作者。