中大新闻网讯(通讯员钟菁)近日,中山大学中山眼科中心的袁进教授团队联合中国海洋大学王岩教授团队在生物医学工程领域权威期刊Bioengineering and Translational Medicine上发表题为“Developing a New Treatment for Superficial Fungal Infection Using Antifungal Collagen-HSAF Dressing”的研究论文(research article)。中国海洋大学王岩和中山大学中山眼科中心袁进(最后通讯)是本论文的通讯作者,中山大学中山眼科中心钟菁博士后、中国海洋大学闫夏漪、中山大学中山眼科中心左欣和赵轩博士后是文章的共同第一作者,内布拉斯加大学林肯分校杜良成教授团队与山东大学李瑶瑶教授团队参与了本项工作。

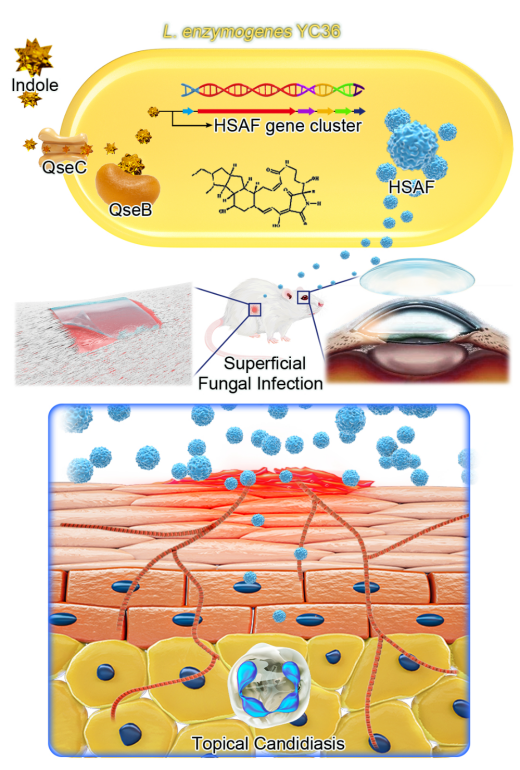

感染性角膜炎是发展中国家最常见的致盲性眼病之一,其中真菌性角膜炎是最常见的感染类型,但临床缺乏广谱高效的抗真菌药物。该研究团队发现海洋来源的LeYC36可以产生丰富的次生代谢产物,抑制多种真菌和细菌的生长,可以通过抑制真菌细菌壁中鞘磷脂的合成抑制真菌活性。研究团队通过大孔树脂吸附、HPLC纯化等方法从LeYC36中提取到纯度高达95.3%的HSAF,证明了提取得到的HSAF(热稳定抗真菌因子)对包括烟曲霉菌、克柔念珠菌等多种病原真菌具有抑制作用。发现信号分子吲哚可以通过双组分系统QseC/QseB使HSAF产量显著性提高5倍,极大提高了工程菌定向表达分泌的效率。

通过自组装生物膜负载技术,成功将HSAF制成具有致密的层状结构的胶原复合剂型(Col-HSAF)形成药物负载空间。细胞毒性实验证明Col-HSAF具有良好的生物相容性,HSAF能够从Col-HSAF中缓慢释放达2周,药代动物模型中角膜药物达峰时间为3小时,能够在角膜、结膜、房水中维持有效浓度约1-2周。在真菌性角膜炎小鼠模型中,Col-HSAF干预组比伏立康唑治疗组的角膜临床评分显著降低,同时荧光显微镜及双光子显微镜角膜铺片菌丝可视化检测,证实Col-HSAF治疗组小鼠角膜菌丝数量密度显著降低。为了进一步拓展Col-HSAF抗真菌应用场景,研究人员建立白色念珠菌皮肤感染模型,结果提示Col-HSAF可以有效降低感染皮肤载真菌量,减少皮下肉芽组织的形成、炎症细胞浸润,该剂型促进皮肤感染伤口的愈合效能优于克霉唑软膏。该研究为临床提供了眼表和皮肤抗真菌药物新选择,该成果即将进入到转化阶段。

HSAF治疗真菌性角膜炎和皮肤真菌感染的机制示意图

论文链接:https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/btm2.10304