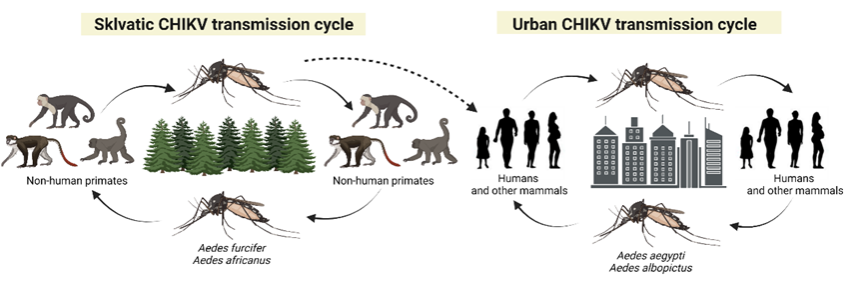

中大新闻网讯(通讯员尹博阳)基孔肯雅热(CHIKF)是一种由基孔肯雅病毒(CHIKV)感染所引起的以发热、皮疹、肌肉痛和关节痛等为主要症状的蚊媒传染病,于 1952 年在坦桑尼亚南部首次被发现。CHIKV是一种RNA病毒,属于披膜病毒科甲病毒属,通常在非人类灵长类动物、哺乳动物宿主和蚊虫之间以曲线式循环传播。考虑到全球流行和非流行地区的蚊子频繁流动,中国本土蚊虫可能也已经具备传播病毒的能力。因此,亟待提高我国对该种疾病的认知水平和监测能力。

图1 基孔肯雅病毒的生命周期:森林循环与城市循环之间相互关联

CHIKV具有高度传染性,被认为是继疟疾和登革热之后传播最快的蚊媒传染病之一。目前尚没有针对该病毒的疫苗或特效药物。由于其临床症状和体征与登革热、寨卡相似,在这些疾病常见地区极易被误诊,一旦出现聚集性疫情,将会产生严重外溢效应。因此,对于该种疾病的鉴别诊断至关重要。用来诊断CHIKV感染的方法包括病毒分离、病毒基因组检测法或酶联免疫分析(ELISA)。与细胞培养相比,荧光定量PCR(qRT-PCR)分析是一种可行的病毒核酸检测替代方法。但是,该种技术实验条件要求高、耗时长且漏检率极高。基于抗体ELISA血清学检测是一种简单、有效识别和定量病毒抗原的方法。据调研,商业化ELISA以进口为主,价格昂贵,仅用于检测CHIKV患者的IgM和IgG抗体。全球持续性贸易和国际旅行增长可能增加蚊媒病毒出现的概率,有必要在机场或出入境口岸等使用快速诊断试剂对发热的入境人员进行CHIKV感染筛查,以减少向境内输入和传播的风险。

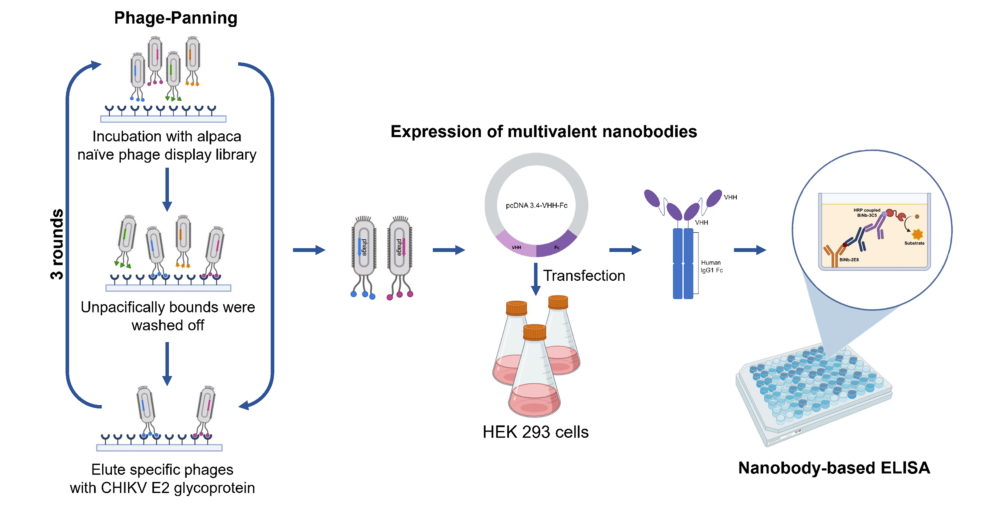

近日,中山大学公共卫生学院陆家海教授团队英国知名医学生物学类期刊Journal of Nanobiotechnology(IF=10.435)发表了题为“Highly potent multivalent VHH antibodies against Chikungunya isolated from an alpaca naïve phage display library”的研究论文。针对目前暂未有成熟的检测CHIKV E2抗原ELISA成品,利用羊驼源天然噬菌体文库,以CHIKV E2抗原为靶点,通过生物学淘选法筛选纳米抗体,以此抗体为基础来建立一种方便、快捷的ELISA血清学检测方法。

图2 实验方案

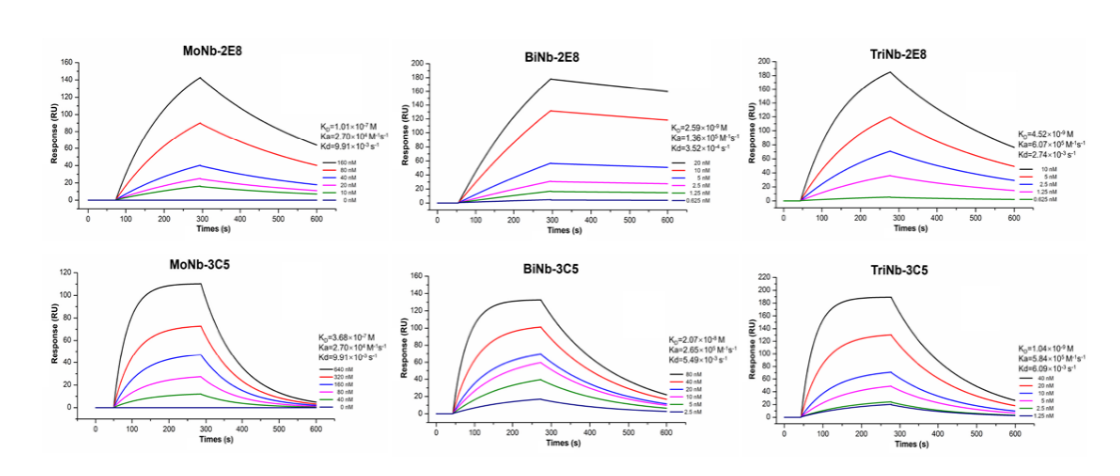

与传统抗体相比,纳米抗体具有结构稳定、亲和力高、不易聚集、可识别潜在抗原表位、易于人源化等优点,常被用作结构生物学、细胞生物学和发育生物学等研究工具。通过三轮生物学淘选,成功筛选出20株特异性纳米抗体。其中,对纳米抗体Nb-2E8和Nb-3C5进行串联改造,发现其在纳摩尔范围内与E2蛋白特异性高亲和力结合。结果表明,与单价抗体相比,多价纳米抗体Nb-2E8和Nb-3C5显示出高亲和力。与单价形式相比,亲和力提高100倍以上,表明可以应用于检测血清中的CHIKV病毒颗粒,并为疾病诊断、药物治疗和疫苗研发等提供帮助。

图3 CHIKV E2蛋白与纳米抗体之间相互作用动力学分析

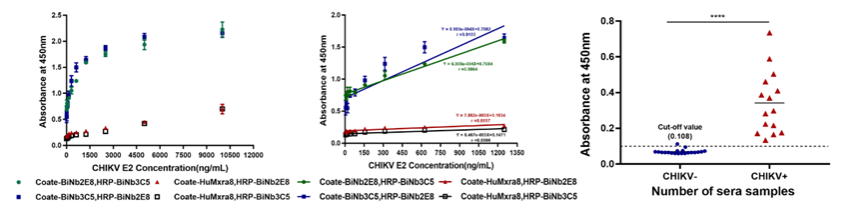

使用BiNb-2E8作为捕获抗体和HRP结合的BiNb-3C5作为检测抗体,建立基于纳米抗体夹心法ELISA。在5-1000 ng/mL范围内,OD450值和E2蛋白浓度之间获得了良好的线性关系(r=0.9864,P<0.0001),表明其具有定量检测E2蛋白的潜力。

图4 一种基于多价纳米抗体基孔肯雅热病毒夹心ELISA检测方法

以上结果表明本研究筛选的纳米抗体可应用于制备快速、便捷的CHIKV检测试剂,为实现CHIKV快速精准诊断,提供有力技术保障和原料支撑。本研究是基于蚊媒传染病实际需求与重大科学问题为导向的多学科交叉融合,助力蚊媒传染病系统诊断水平提升,实现协同创新。同一健康(One Health)的核心是从人-动物-环境交界面出发,通过跨学科、跨部门、跨地区的合作,解决新发传染病的监测、预警及应对难题,改善人和动物生存、生活质量。未来将借鉴同一健康理念,进一步在蚊媒传染病疫苗领域深化合作和探索。并期待以多学科、跨部门交叉融合的手段来关注人类和动物健康,应对诸多挑战。

中山大学公共卫生学院博士生李芊璘为论文第一作者,陆家海教授为论文通讯作者,中山大学公共卫生学院为该工作的第一完成单位。上述研究得到了国家重点研发计划项目(2018YFE0208000)、广东省重点领域研发计划项目(2018B020241002)、科技部“十五”重点研发计划项目(20SWAQX02)资助。

论文链接:https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-022-01417-6