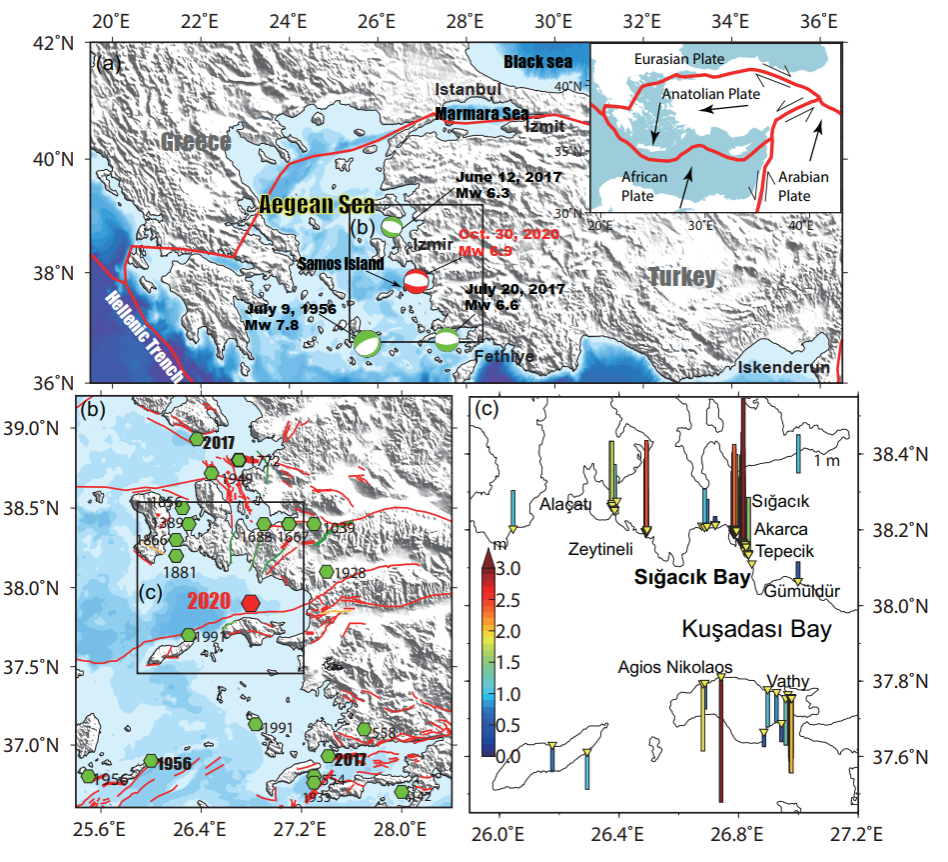

中大新闻网讯(通讯员李琳琳、胡桂)2020年10月30日,当地时间13:51,在地中海盆地爱琴海东部的希腊与土耳其交界,距离Samos岛北部海岸约10公里的海域发生了Mw 6.9级的正断层地震(图1a)。地震分别在土耳其和希腊造成120多人和2人丧生。令人意外的是,仅Mw 6.9正断层地震却触发了当地自1956年Amorgos地震海啸以来地中海东部盆地最大规模的海啸事件(图1b)。海啸波在震中北部的Sığacık湾内高达3.8米,在其南部的Samos岛北岸达到3.35米(图1c)。异常剧烈的海啸对近震源区域的重要港口、码头等沿海工程设施造成严重破坏(图2)。

图1. 2020年Samos地震的构造背景(a)爱琴海东部历史大地震(b)Samos岛附近的历史海啸(公元142 至公元2020)(c)2020年Samos海啸事件的实地勘测波高

图2. Akarca地区海啸灾害实地调查 (Doğan et al., 2021)(a)海啸将一艘船搬移内陆90米(b)Akarca渔港区沿岸基础设施损毁严重(c)海啸将半满水箱从海岸线搬移至内陆(d)一辆汽车被海啸拖入内陆55米并损毁

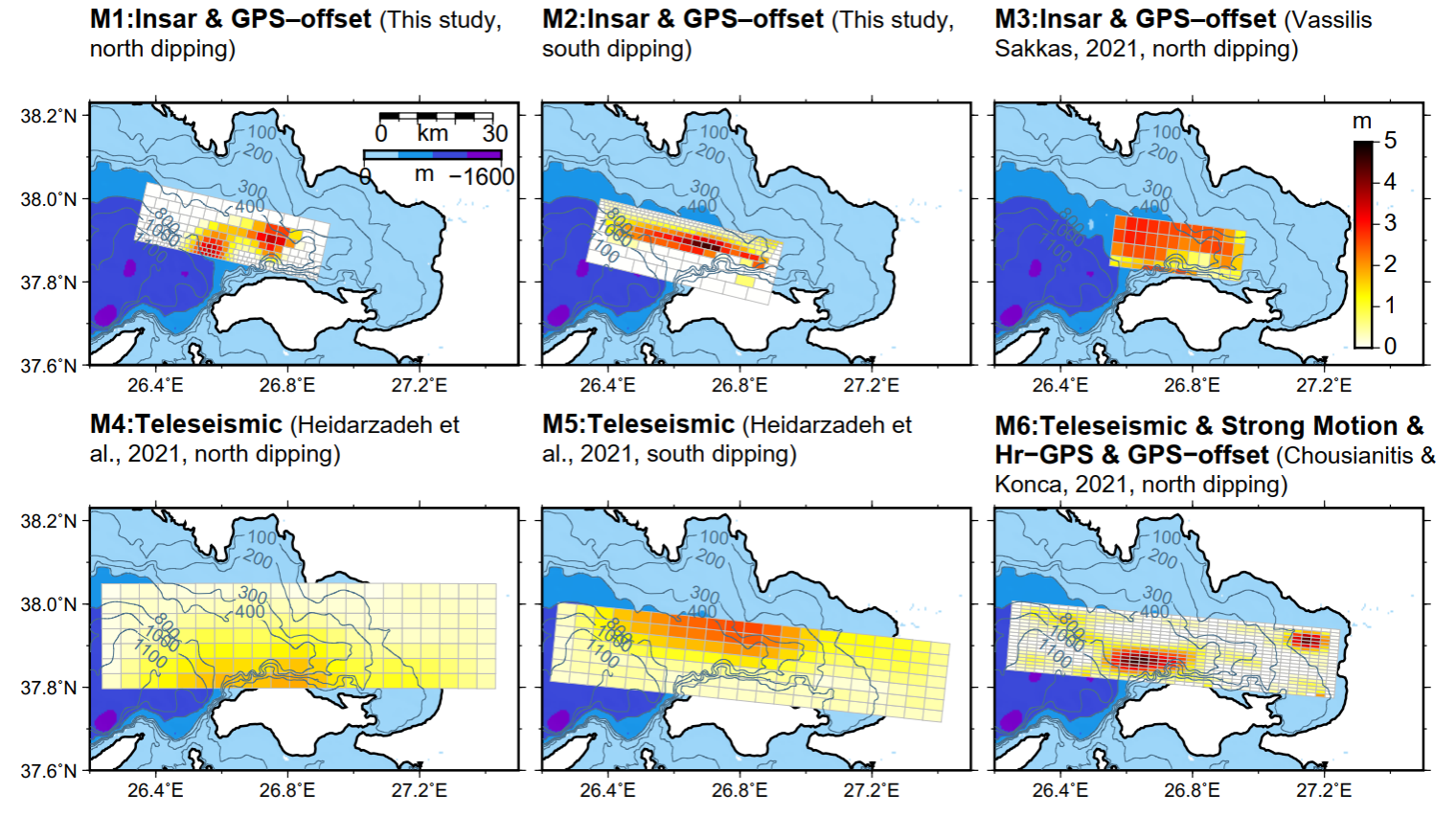

为了探究Mw 6.9级的非典型正断层地震触发灾难性海啸的机制,中山大学地球科学与工程学院海洋地质灾害课题组博士研究生胡桂和冯万鹏、李琳琳、何骁慧等老师,联合日本海洋-地球科技研究所王宇晨博士,挪威斯伦贝谢创意研究所Çağıl Karakaş博士以及应急管理部国家自然灾害研究所的田云锋老师,从地震的震源特征和海啸的动力过程方面,使用InSAR和GPS数据的震源反演结果(图3)、海啸模拟以及远震P波分析等多学科交叉方法探索导致海啸加剧的因素。

图3. 2020年Samos地震的滑移分布(M1~M6),其中M1和M2由本研究独立反演确定,M3-M6为其他研究者的震源结果,其中灰色曲线表示水位等深线

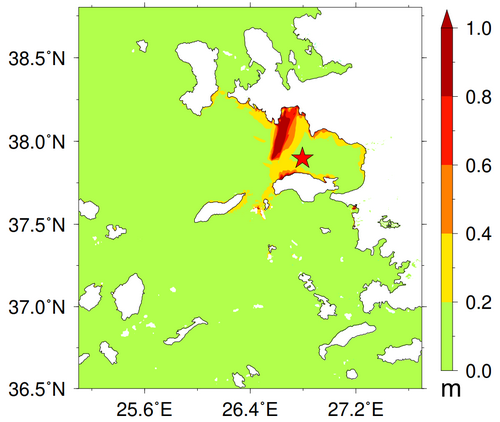

通过与多种观测数据的对比,我们发现与观测数据吻合良好的震源模型呈现一些一致的特征。我们指出海啸规模被以下几个条件加剧:1)同震滑移的空间分布与Samos盆地最大水深相吻合,形成了巨大的海啸能量库;2)海啸发生在一个半封闭的海湾内,该海湾捕获了大部分海啸能量(图4);3)东西走向的主震断层和集中的滑移分布将大部分海啸能量引导至北部的Sığacık湾,形成了3.8米的波高;4)海啸波的主要周期接近Sığacık湾的固有振荡周期,在“共振”效应下令实际海啸波高要超过预期(图4)。因此,我们认为地震的震源特征和海啸共振特性共同加剧2020年Samos海啸规模。

图4.爱琴海东部最大海啸波高的空间分布(M1)

该地震海啸事件对我国具有重要的启示意义。我国南海海域内存在多条结构尚未探明的活动断层,以华南沿海滨海断裂带为例,该断裂带贯穿整个华南近海,邻近粤港澳大湾区等人口密集的沿海城市,呈北东走向,大致沿南海北部陆架30~50米水深线展布,延伸距离超过1000多公里。一旦发生海啸,海啸波有可能会被大陆架捕获产生震荡,甚至在沿岸复杂的港湾地形中通过共振效应而被放大激化,造成局地的灾害性影响。该断裂带历史上曾多次发生过7级以上地震并伴随有“海潮退而复涨”,“渔船多遭没”等典型海啸现象,未来必须加以防范。

近日,该研究成果“Source Characteristics and Exacerbated Tsunami Hazard of the 2020 Mw 6.9 Samos Earthquake in Eastern Aegean Sea”发表在JGR-Solid Earth学术期刊。中山大学地球科学与工程学院博士胡桂为论文第一作者,李琳琳教授和冯万鹏副教授为共同通讯作者。该研究得到了广东省引进人才创新创业团队项目(编号: 2016ZT06N331)、环南海地质过程与灾害创新团队、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)创新团队建设项目(编号: 311021002)、国家自然科学基金项目(编号: 41976197, 41774049),日本学术振兴会项目(编号: 19J20293),以及海南省重点研发项目(编号: ZDYF2020209)的资助。

论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2022JB023961