中大新闻网讯(通讯员缪小燕)中山大学附属第三医院超声科、新型光声(超声)影像实验室研究团队针对临床上无创评估肝纤维化面临的挑战,基于肝窦毛细血管化的超声分子影像,实现肝纤维化的无创性定量评估。研究成果“Liver Fibrosis Assessment by Viewing Sinusoidal Capillarization: US Molecular Imaging versus Two-dimensional Shear-Wave Elastography in Rats”近日发表于影像学顶级期刊Radiology(IF = 11.105)。超声科、新型光声(超声)影像实验室研究团队尹庭辉副主任医师为论文通讯作者,缪小燕博士和沙婷婷硕士为共同第一作者。

肝纤维化是各种病因所致慢性肝损伤向肝硬化进展过程的关键步骤和影响慢性肝病患者预后的重要环节。早期准确评估肝纤维化,及时采取干预治疗措施,对逆转肝纤维化进程及推动慢性肝病的规范化管理具有十分重要的临床意义。

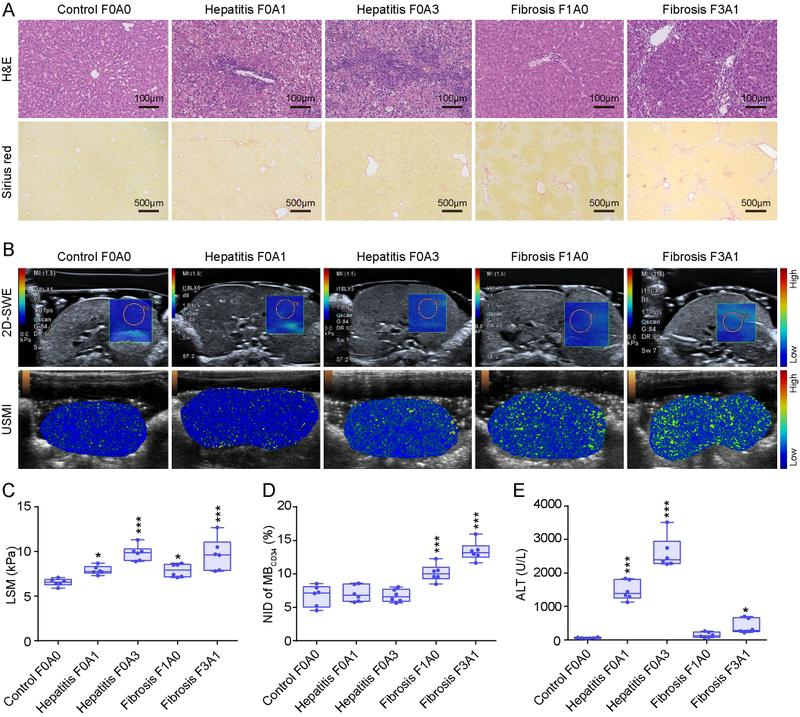

超声弹性成像具有无创、实时、重复性好、准确性高的优势,已经被国内外多个指南推荐作为无创评估肝纤维化的一线手段。但超声弹性成像评估肝纤维化仍面临一些挑战:其中,研究显示超声弹性成像评估早期肝纤维化的准确性和敏感性仍然较低;而且其检测的肝硬度值容易受炎症水平的影响,转氨酶水平升高时影响结果的可靠性。因此临床上迫切需要一种无创性检测手段补充超声弹性成像的不足。

超声分子影像是分子影像学的最新分支,通过对超声造影剂进行靶向修饰,可以在细胞或分子水平对疾病进行定性或定量评估。该研究结果表明,与二维剪切波弹性成像相比,超声分子影像评估肝纤维化分期的准确性相当,评估早期肝纤维化的敏感性更高,且其定量测值可避免炎症的影响,在炎症水平升高时有利于准确评估肝纤维化,具有独特的潜能,可作为超声弹性成像评估肝纤维化的一种补充手段。

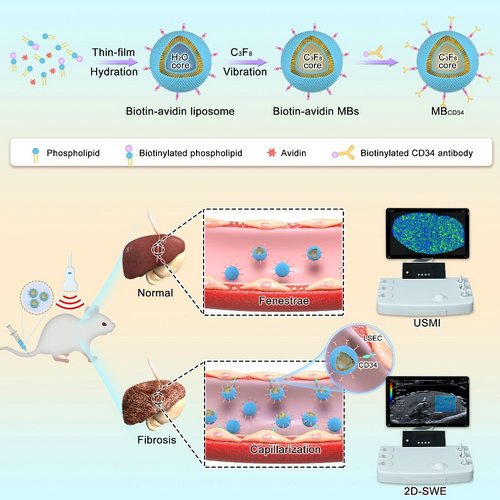

通过制备CD34靶向微泡,利用超声分子影像技术,对肝窦毛细血管化进行可视化定量评估,同时进行二维剪切波弹性成像,比较二者评估肝纤维化的准确性、敏感性和炎症影响

超声分子影像与二维剪切波弹性成像在炎症水平升高时评估肝纤维化

论文链接:https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.212325