中大新闻网讯(通讯员梁琦)在全球变暖的背景下,格陵兰冰盖正经历着强烈的表面融化,融水在冰面大量形成。这些融水会经由表面裂隙或冰川竖井等结构流入冰盖内部,当抵达冰盖底部的时候,其会润滑冰岩界面,加速冰流的运动,进而影响冰盖动力过程。因此,理解融水在冰盖底部的流动、汇聚和排放过程对于冰盖动力学研究至关重要。

格陵兰冰盖底部存在大量融水,最新的研究确认了64个冰下湖的位置。但是不同于南极冰盖底部的冰下湖,在这些被发现的格陵兰冰盖冰下湖中只有少数几个为活跃的冰下湖。然而,迄今为止对于这些活跃冰下湖的长期蓄水和排水现象进行研究较少,特别是对导致冰下湖体积变化的蓄排水过程发生的原因认识较浅。

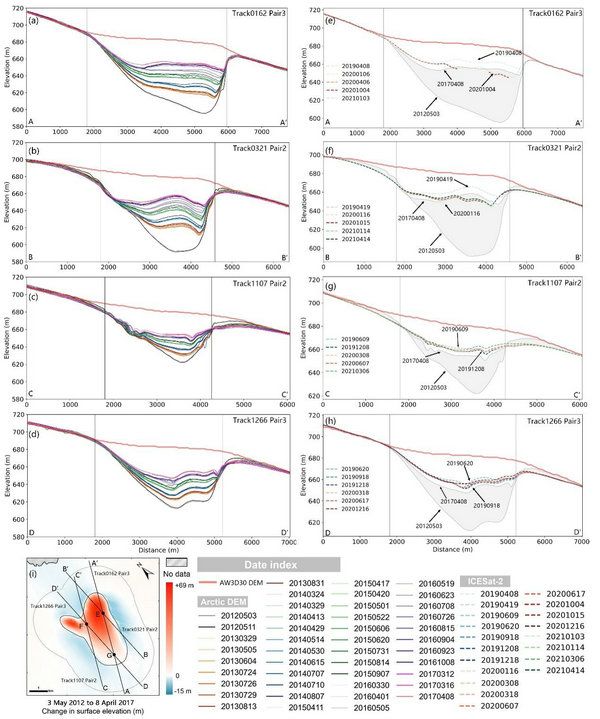

本研究对格陵兰东北部的一个活跃冰下湖进行了长达10年的连续监测。利用ArcticDEM数据与ICESat-2测高数据,获取了2012-2021年间冰下湖的蓄排水变化。基于长期观测发现,由于每年夏季冰盖表面融水流入冰下湖,冰下湖持续的蓄水使得其对应处冰盖高程在这10年间上升了约55m(图1),其中在2012-2017年间约有138.2*106 m3的表面融水流入了冰下湖。

在2019年8月下旬发生了一次短暂的冰下湖排水事件,这次排水事件引起冰下湖下游区域冰流速突然增长到之前的3倍,但随着冰下排水系统的完善以及融水的迅速排出,下游冰流速也迅速恢复至之前的状态。研究表明,冰下湖现存水量的多少、底部基岩的地形起伏以及冰盖表面融化状态等多种因素共同决定着冰下湖的蓄排水周期。此外,本研究还对流入冰盖底部的表面融水进行了量化,结果表明只有约64%的表面融水最终汇入了冰下湖中。

图1 2012-2021年间冰下湖处冰盖表面高程变化

该研究监测了格陵兰活跃冰下湖的长期蓄排水活动,揭示了影响冰下湖蓄排水的多种因素,为研究格陵兰冰下融水对冰盖动力的影响提供了重要理论基础。研究成果于2022年7月在国际著名期刊The Cryosphere上发表(中科院一区,IF=5.805),题目为“Filling and drainage of a subglacial lake beneath the Flade Isblink ice cap, northeast Greenland”。中山大学测绘科学与技术学院极地与海洋遥感团队梁琦助理教授为第一作者,团队骨干郑雷博士为文章通讯作者,团队首席程晓教授、团队骨干惠凤鸣教授和陈卓奇副教授为文章的合作作者。

该研究得到了国家杰出青年科学基金(41925027)、南方海洋与工程广东省实验室创新团队建设(311021008)、国家自然科学基金(42006192)、国家重点研发计划项目(2019YFC1509104)等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.5194/tc-16-2671-2022