中大新闻网讯(通讯员吕娟容)鱼类为代表的海水养殖业正在向工业化转型升级,而日益严重的病害和水产品安全问题正成为我国海水鱼类养殖业绿色高质量发展的制约性障碍之一。弧菌适应性和抗逆性强,是海洋环境的优势种群,我国主养的海水鱼类如大黄鱼、鲆鲽类、石斑鱼等都饱受弧菌病的困扰。根据《2022中国渔业统计年鉴》数据显示,我国石斑鱼2021年养殖产量已达20万吨,占国际石斑鱼养殖产量的80%以上,在我国海水养殖鱼类产量中位列第三,我国现已形成了完整的石斑鱼养殖产业链。但是,石斑鱼每年因病害经济损失高达数亿元,其中弧菌病就是我国石斑鱼养殖所面临最主要的病害之一。

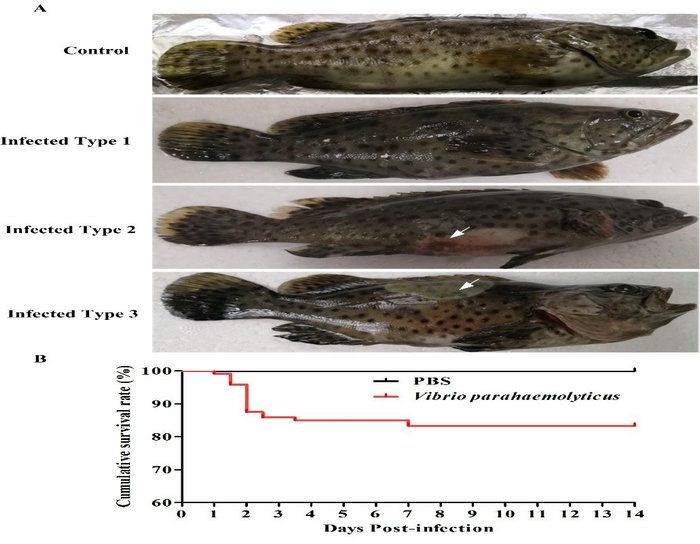

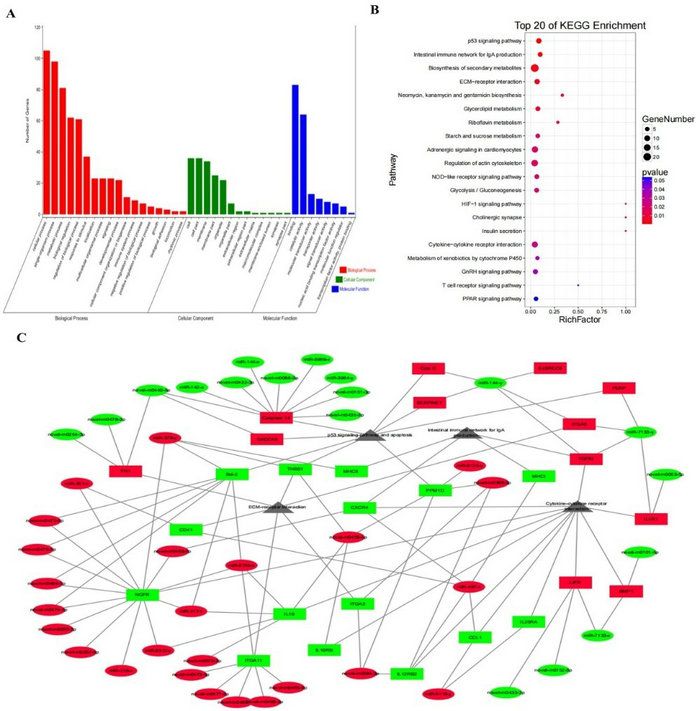

针对石斑鱼养殖产业所面临的瓶颈问题,中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室张勇教授团队通过对斜带石斑鱼进行副溶血弧菌人工感染,发现青斑的死亡主要发生在副溶血弧菌感染的早期(图1),并伴有明显的脾脏出血损伤。RNA-seq 与 miRNA-seq 联合分析深入探究发现弧菌可能通过调节糖代谢和肌动蛋白稳态来实现其增殖和免疫逃避。此外,多个宿主关键的miRNA(如miR-144-y, novel-m0459-5p, miR-378-y等)和基因(如SRECII等)参与免疫应答相关途径,包括补体系统、细胞因子-细胞因子-受体相互作用、p53信号通路等,以帮助宿主抵抗感染(图2)。

图1 副溶血性弧菌感染后斜带石斑鱼的症状和累积存活率

图2 差异表达miRNA靶基因的功能注释分析和miRNA-mRNA-pathway互作网络

该研究以“Integrative Analyses of mRNA and MicroRNA Expression Profiles Reveal the Innate Immune Mechanism for the Resistance to Vibrio parahaemolyticus Infection in Epinephelus coioides”为题,于2022年8月19日在Frontiers in immunology杂志在线发表。论文以副溶血弧菌和斜带石斑鱼为研究对象,探讨宿主应对病原菌感染的免疫机制。对副溶血性弧菌感染的斜带石斑鱼的脾脏进行了RNA-seq 与 miRNA-seq 联合分析,并筛选出多个参与调节宿主免疫应答的关键通路,为副溶血性弧菌感染的防治提供了理论指导。候选的miRNA和靶基因在未来抗弧菌免疫反应的深入研究中值得更多关注。有害生物控制与资源利用国家重点实验室为第一完成单位。张勇教授和卢丹琪副教授为本文的共同通讯作者,生命科学学院博士毕业生乔西凤和在读硕士生卢裕友为本文的共同第一作者。林浩然院士和李水生副教授为本文提供了重要指导。该研究受到国家重点研发计划、广东省重点领域研发项目等基金资助。