中大新闻网讯(通讯员付俊)建筑能耗约占全球能耗的40%,而窗户是建筑内外能量交换的主要通道。利用智能窗户调节建筑能量交换,是实现建筑节能的重要手段。国内外科学家们已经开发了各种智能窗户,如:热致变色型水凝胶智能窗户(Joule, 2019, 3, 290-302),电致变色型钙钛矿智能窗户(Nat. Commun. 2021, 12, 3360),辐射制冷型二氧化钒智能窗户(Science, 2021, 374, 1501-1504)等。研究和开发“全气候”型智能窗户,既能在夏季阻隔过多的阳光直射,又能在冬季降低室内热能的辐射损失,“冬暖夏凉”,不仅有利于显著改善建筑内的舒适性,更有利于节约能源,促进低碳经济发展。然而,大多数智能窗户仍受制于需要供能、工作温度适用范围窄、光调节能力不足等问题。因此,研究可自发调节并适应复杂多变气候的智能窗户具有重要的科学意义和应用价值。

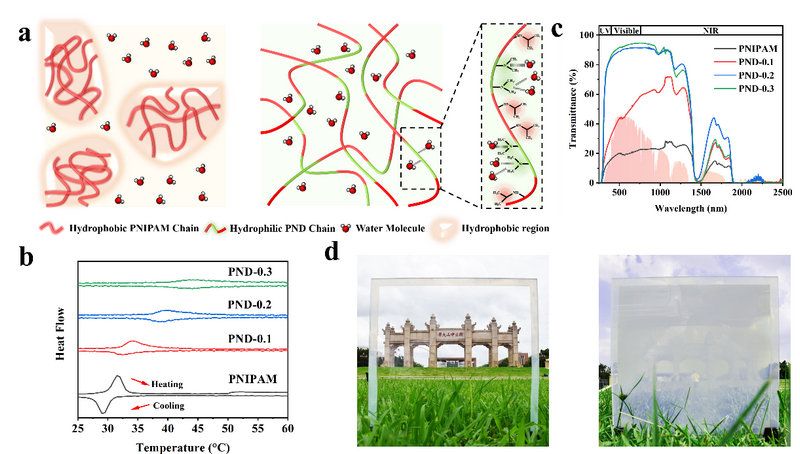

中山大学材料科学与工程学院付俊教授课题组和福州大学江献财副教授课题组合作开发了一种能够满足不同气候条件需要的热致变色水凝胶智能窗户,通过连续调节水凝胶的相转变温度,实现了不同纬度地区、不同季节的室内温度调节。聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)是著名的LCST(低临界共溶温度)型聚合物。当温度升至LCST(约32.5℃)以上时,PNIPAM水凝胶会由透明态转变为不透明态。利用这一特性,研究团队通过引入亲水性单体N, N二甲基丙烯酰胺(DMAA),与NIPAM共聚(图1a),在32.5℃-43.5℃范围内实现了对LCST的连续调控(图1b)。当温度低于其LCST时,P(NIPAM-DMAA)共聚物水凝胶透明度极高,全波段的光透过率大于91.30%(图1c),在LCST以上温度则不透明(图1d)。

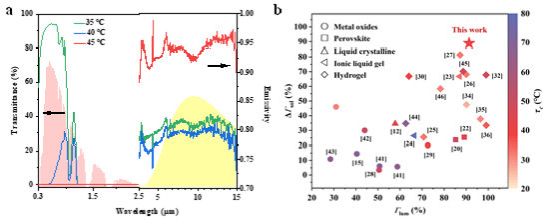

利用一系列P(PNIPAM-DMAA)水凝胶制作智能窗户,实现了环境温度响应的阳光调节:当环境温度高于LCST时,智能窗户变得不透明,在全波段范围内阻隔太阳光照射(图2a),有效地减弱了可见光和红外热辐射,避免室内温度过高,调节能力可达88.84%,实现了调节能力的突破(图2b)。

图1 热致变色水凝胶的合成和相转变温度调控

图2 凝胶基智能窗户的太阳光调节能力

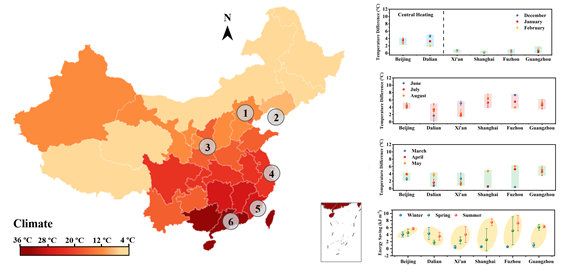

研究团队通过多个城市、不同季节的室内模拟测试,证实了该智能窗户具有室内温度调节能力和建筑节能效果。选取北京、大连、西安、上海、福州和广州作为代表性的试点城市,跨越北纬23°N 到40°N,覆盖了亚热带、温带、沿海、内陆等不同地理和气候特点,从2021年12月到2022年8月,进行了为期九个月的室内模拟测试(图3)。在北方,模拟冬季供暖条件,利用智能窗户的热致变色效应,有效地降低了室内热量的辐射逃逸,表现出优异的建筑节能效果(4.04-4.30 kJ m-3)。在春季,广州的智能窗户可将室内温度降低4.0℃左右,并节能5.14 kJ m-3。在夏季,随着气温进一步升高,智能窗户在所有城市均展现优异的温度调节能力(最高可达7.3℃),其建筑节能效率可达9.51 kJ m-3。

图3 凝胶基智能窗户用于多地跨季节温度调节和建筑节能。

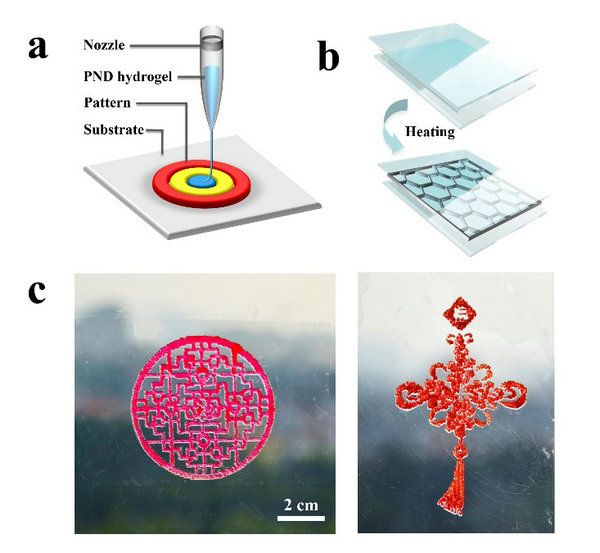

大多数智能窗户在工作状态下都是不透明状态,损失了可视化功能。该团队提出一种平衡可视功能和太阳光调节能力的新策略,借助3D打印技术构筑了网格状或图案化智能窗户,首次实现了具有可视功能和太阳光调节能力的水凝胶智能窗户(图4)。该策略可应用于开发具有文化特色的智能窗户,将窗花、中国结和文创作品等文化元素与智能窗户集成,具有广泛的应用前景。

图4 (a) 3D打印的图案化水凝胶凝胶智能窗,(b)兼顾了窗户可视化和光调节,(c)智能窗户与窗花、中国结等文化元素结合。

该“全气候型”智能窗户大大地拓展了应用范围,提升了智能窗户应用于建筑节能的能力,为开发新一代智能窗户提供了新的思路,对于低碳经济发展具有重要的意义。

该项研究以“Printable Thermochromic Hydrogel-Based Smart Window for All-Weather Building Temperature Regulation in Diverse Climates”为题发表在Advanced Materials。文章的第一作者是中山大学2021级博士研究生陈国旗和福州大学2020级硕士研究生王凯,付俊教授和江献财副教授为共同通讯作者。中山大学材料科学与工程学院为第一完成单位。中科院大连化物所博士研究生孟祥超,北京化工大学博士研究生杨家辉,清华大学山西清洁能源研究院黄杰和上海交通大学博士研究生陈忠奉为室内模拟测试提供了支持。

该工作得到了国家自然科学基金和工信部的支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202211716