中大新闻网讯(通讯员张潇)亚洲季风作为全球季风系统的重要组成部分,其变化直接影响着整个东亚地区的降水强度,进而影响我国区域生态环境和社会经济发展。定量研究地质历史时期亚洲季风的变化规律具有重要的现实意义,有助于更好地预测在全球变暖背景下区域未来的气候变化幅度。尽管前人在亚洲季风湿润区进行了多方法的古气候重建尝试,但目前仍缺少能够完整记录整个末次冰期以来的古气候变化的定量记录。

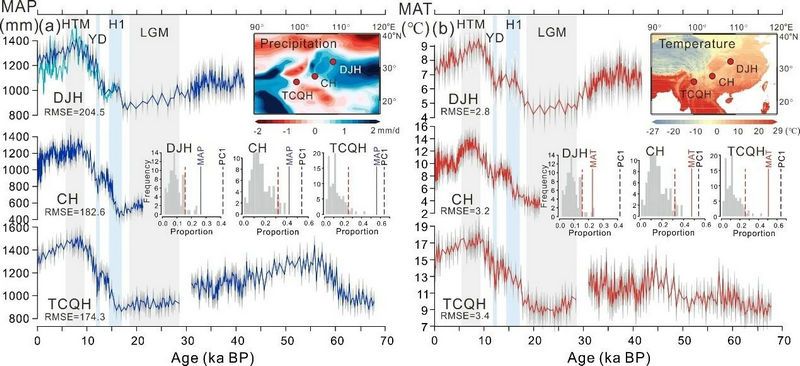

中山大学地球科学与工程学院的张潇、郑卓、黄康有等与国内外多家科研机构合作,利用最近更新的东亚表土孢粉数据库(EAPD)及亚洲季风区内3个年代尺度达到末次冰期的高分辨率孢粉记录(云南腾冲TCQH、贵州草海CH和湖北大九湖DJH),定量重建了距今6.8万年以来的气候(温度、降水)变化。结果表明:

1)末次冰期以来该区域内无论是温度和降雨都发生了显著变化,末次冰期的降雨量尽管在MIS3有所增加,但总体上仍显著低于全新世。MIS2盛冰期与全新世相比,年降雨量分别减少了35~51%不等,而年平均温度可降低5~7°C。

2)重建结果再次证明了H1与YD等快速气候事件的降雨量响应和空间差异性,进一步印证了印度季风主导的中国西南部YD快速变干的同时,我国中东部地区则可能相对湿润。

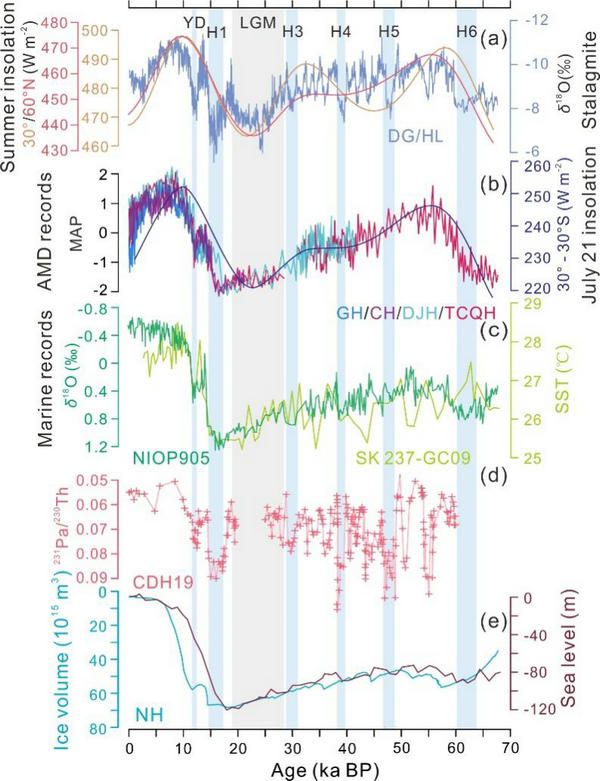

3)区域综合降水重建结果与东亚地区多数石笋δ18O记录与模型模拟结果的轨道尺度变化总体趋势基本一致。但在冰期过程的变化中,降水量的定量重建结果与孟加拉湾海岸附近的石笋δ18O记录(CBoB)更为吻合,表明距水汽源区较近的石笋记录更能表现出冰期的降雨量降低趋势,或者对冰期大范围出露的大陆架导致的水汽减少更为敏感。

4)通过与轨道太阳辐射和瞬态气候模拟结果对比,认为亚洲季风降水在轨道尺度上主要受南北半球间的太阳辐射差(SITIG)所驱动,从末次盛冰期到冰消期的过渡阶段,一些快速变化事件的区域响应表明,来自大西洋淡水输入引发的大洋环流变化对本区域气候调节作用有明显影响。因此,外部(太阳辐射)与内部(如大陆架暴露、海表温度等)驱动的相互作用共同影响着亚洲季风降雨的变化。此外,温度变化的定量结果表明,西南地区末次盛冰期的降温幅度较大,表明低纬高寒地区的温度递减率在冰期较大,这与青藏高原边缘山区的气候模拟结果吻合。该研究为亚洲季风湿润区的古气候研究提供了较为可靠的长时间尺度定量记录,加深了对轨道尺度降水时空变化特征与驱动机制的理解和认识,有助于更好地进行区域与全球气候变化对比,并为准确预测在全球变暖背景下季风区未来的气候变化幅度提供依据。

图1. 腾冲青海、草海及大九湖的年降水(a)与年均温(b)的重建结果图

图2. 降水重建结果与半球低纬太阳辐射差、石笋氧同位素、印度洋深海记录、海平面及北半球冰量对比图

此项研究受到国家重点研发计划、国家自然科学基金、南方海洋实验室创新计划等项目的支持。本文以地球科学与工程学院张潇副研究员为第一作者、郑卓教授与黄康有副教授为通讯作者,发表在国际知名期刊Science Bulletin上。