中大新闻网讯(通讯员杨功政)水系钠离子电池由于安全环保、资源丰富等特点,在大规模储能领域展现出巨大的应用前景,是一类具有重要研究价值的二次电池体系。然而,它们的能量密度普遍较低,难以满足电网对大规模储能技术的发展需求。提高材料的质量比容量和平台电压是提升能量密度的关键。在现有的化学体系中,锰基普鲁士蓝(Na2MnFe(CN)6,下文中简称为NaMnF)具有最高的工作电压(3.5 V vs. Na+/Na)和理论比容量(约160 mAh g−1),是一种理想的水系钠离子电池正极材料。遗憾地是,NaMnF同样面临锰基储能材料的共性关键问题,即姜泰勒效应引起不可逆晶格畸变造成锰的溶解,最终导致循环稳定性能变差。如何有效抑制或缓解姜泰勒效应的负面影响,成为当前水系钠离子电池领域最大的科学难题之一。

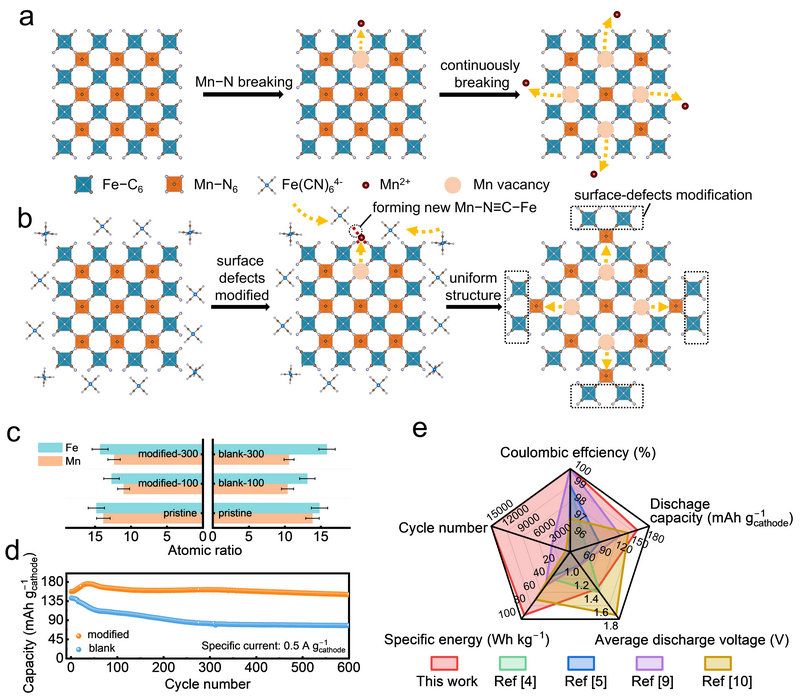

近日,中山大学材料科学与工程学院王成新教授和杨功政副教授团队提出了一种表面阳离子原位捕获策略,很好地解决了正极结构不稳定和电池循环稳定性差的问题。研究发现,NaMnF在充电过程中逐渐由单斜相转变为立方相,最终相变为四方相。在立方-四方相变过程中,高自旋Mn3+离子导致的姜泰勒效应引起锰的歧化反应,使得部分锰以Mn2+离子溶解于电解液中。当向电解液中引入微量的亚铁氰化钠作为添加剂,在充电过程中Fe(CN)64−电迁移至正极表面,能够捕获表面溶解的锰离子并原位快速成核、外延生长出NaMnF,从而在源头上消除了正极结构退化的隐患(见图1)。SEM和TEM结果显示,NaMnF在引入添加剂的电解液体系下长循环后仍保持了完整的形貌和均匀的元素分布。EELS表征进一步在原子尺度上揭示了锰元素和价态的均匀分布,表明锰的溶解得到了很好地抑制。

图1:电解液改性策略示意图以及改性效果对比

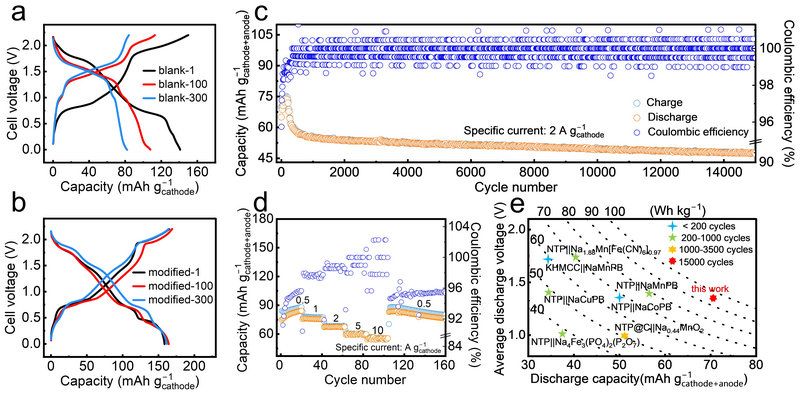

基于这种新颖的表面改性手段,正极分别在0.5 A g−1和10 A g−1的电流密度下展现了157 mAh g−1和125 mAh g−1的比容量,平均工作电压近1.4 V。将该正极与PTCDI有机负极材料组装水系钠离子全电池,能量密度高达94 Wh kg−1,并在2 A g−1的电流密度下进行15000次充放电循环后容量持有率达73.4%。该项工作在循环寿命(此前普遍低于3000个循环周期)和能量密度(通常低于60 Wh kg−1)两项关键指标方面,均取得了重要突破(见图2)。评审专家对该工作给予了高度评价,认为“这是一项关于提升水系钠离子电池锰基普鲁士蓝正极材料稳定性的非常有意思和重要的研究工作”。

图2:电化学性能测试以及与其他水系钠离子电池的对比

该成果于2023年6月16日以“Enabling long-cycling aqueous sodium-ion batteries via Mn dissolution inhibition using sodium ferrocyanide electrolyte additive”为题发表在国际著名学术期刊Nature Communications上 。论文的第一作者是中山大学2021级硕士研究生梁兆恒,共同通讯作者是王成新教授和杨功政副教授。中山大学材料科学与工程学院为唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金和广东省自然科学基金的大力支持。