中大新闻网讯(记者李建平、朱嘉豪)“发现液氮温区镍基超导体中国科学家占据了第一,理论研究我们也不能落后,不然就对不起这样的机遇。”两点睡、七点起,是中山大学物理学院教授姚道新今年上半年的常态。最后冲刺的一周里,他甚至睡在了办公室。

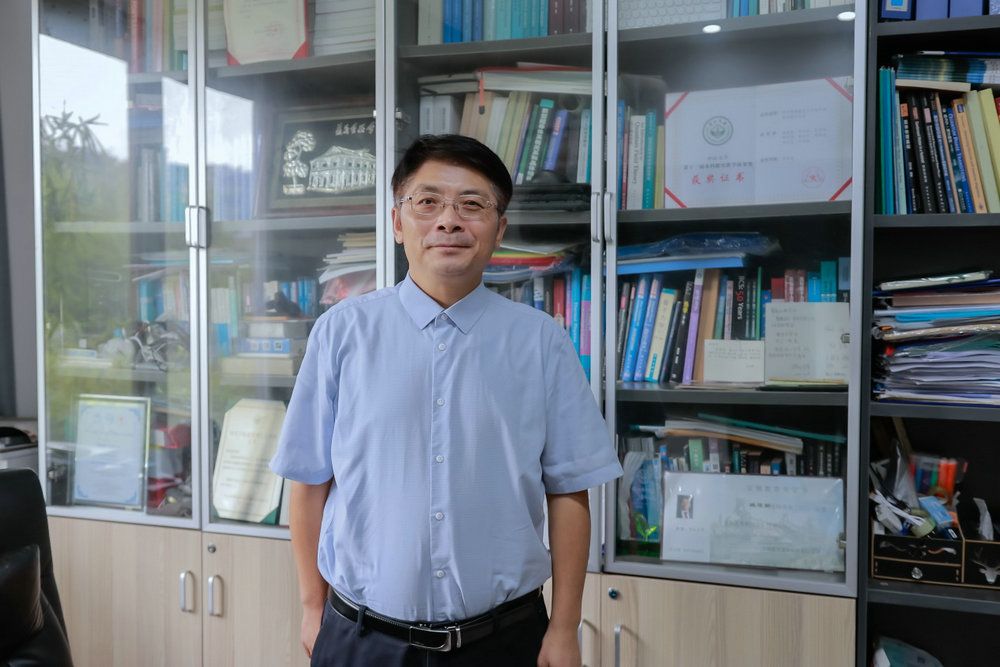

姚道新教授伏案工作

超导材料,因其重要的应用价值,是物理学的热门领域,与超导有关的诺贝尔奖已经授予了五次。今年,中山大学王猛团队实验发现了一种液氮温区的镍基高温超导材料,这是中国科学家率先发现的全新高温超导体系。

对于做理论研究的姚道新教授而言,这一刻,对这种全新超导材料的机理研究的发令枪就已经鸣响。

发现镍基超导体之后

穿过中山大学广州校区南校园东南区的一片竹林,就到了冼为坚堂。四十年前,在杨振宁先生的亲自推动下,中山大学高等学术研究中心落户这里,被寄予了促进基础学科研究的厚望。

姚道新教授办公室就在二楼。窗外,翠绿的竹叶随风微动,透过窗子,倒映在满是书籍和获奖证书的书架上。他和团队就是在这间办公室里完成了新型镍基高温超导体理论研究的很多重要工作。

姚道新教授在办公室

今年初,同在物理学院的王猛团队对花了两年时间生长出来La₃Ni₂O₇单晶材料进行了实验研究,惊喜地发现其不仅超导,而且超导温度达到了液氮温区。

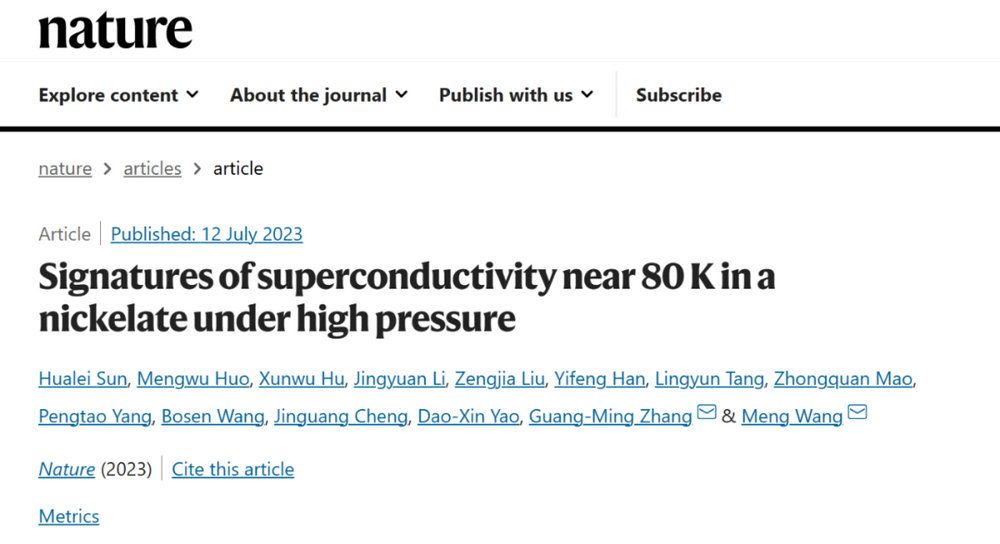

这个重磅发现,最终发表在顶级期刊《自然》杂志(Nature),姚道新教授深度参与其中,完成了论文的理论部分,分析了高温超导的可能因素。但对于由此引发的一个全新的研究领域来说,这还远远不够。

“镍基超导体的发现,不仅意味着中国科学家独立发现了继铜氧化物之后的第二种全新的高温超导体系,更在于通过比较研究,有可能推动科学家破解高温超导机理,设计新的更多的更容易应用的高温超导材料,进而实现更加广泛的应用。”王猛教授说。

因此,对于这一新型超导体,理解该材料体系的超导机理及其独特物理机制显得尤为重要。姚道新教授说:“第一篇基础性的理论研究论文最好能够形成定量化的物理模型,能够准确地描述该类超导体的微观结构、电子能带性质以及电学磁学性质,成为连接实验发现和后续理论的桥梁,同时有利于指导后续实验的开展。”

与时间赛跑

姚道新和团队开始了夜以继日的工作。

4月的一天,在到福州出差参加学术会议的飞机上,姚道新用随身携带的纸笔写下了理论模型的框架,并发给了团队。

“这个模型相当于指明了出发点到目的地之间的一条路,是最根本的部分,我们的方向就明朗了。”姚道新团队的博士胡训武说。

姚道新教授展示今年4月手写的模型构思

然而,数据的处理和模型的建立仍需要大量的工作。“当时的感觉一是兴奋,能参与这么重要的研究,可遇不可求;另一方面就是急迫,搞科研讲究时效性,同样一个工作,晚了就失去先机,错过了。”另一位博士罗志辉说。

为此,姚道新、吴为副教授和两位博士全力以赴致力于理论模型的研究。5月16日,关于实验和理论合作的第一篇论文需要在arXiv(预印本文库)网站上提前发布,这意味着团队将面对来自全球的竞争。

姚道新说:“当时压力非常大,每天都上平台看一下理论研究进展。我担心的不仅是被别国的科学家抢了先,更担心对方的论文做得非常粗糙还抢了先,让我们研究陷入被动。”姚道新团队不仅要抢时间,还要保证质量,保证经得起后续研究的检验。大家的工作节奏进入了冲刺阶段。

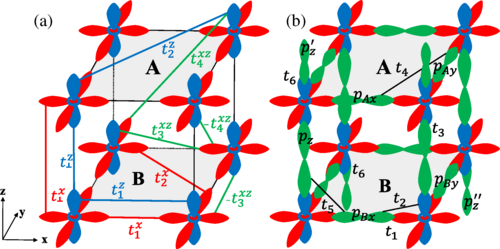

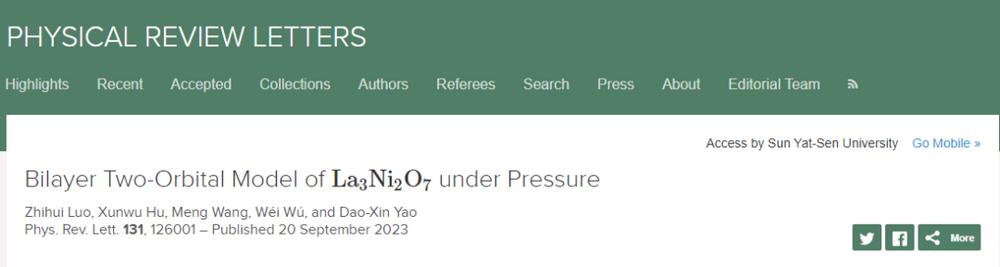

实验论文公开后的第八天,5月24日凌晨两点,姚道新团队将几经修订定稿的论文发表在了arXiv上(2305.15564)。在这篇论文中,姚道新团队利用密度泛函理论对高压相的双层镍基超导体进行了系统性计算,建立了一个双层两轨道模型,准确地反映了费米面和电子能带,表明了层间的强关联特性,分析了镍基化物超导配对的关键因素。在此基础上,团队又进一步考虑了氧轨道的贡献,并提出了一个高能的11轨道模型,有助于分析镍的超交换过程和氧的掺杂效应。

“我们有两个模型,研究做得还是相当扎实的。这对于理解双层镍基超导体的微观图像和超导机理起到了十分重要的作用,为镍基超导体的后续研究打下了基础。”姚道新说。

论文的五位作者:姚道新教授(中)、王猛教授(左二)、吴为副教授(右二)、罗志辉(右一)、胡训武(左一)

仅仅10天后,接连就有新的相关论文贴出来。6月6日起,来自美国、中国、德国、瑞士、俄罗斯、日本的镍基超导体的理论文章更是如雨后春笋般冒出来了,几乎所有的文章都引用了姚道新课题组的论文,起到了引领性的作用。姚道新知道,他终于跑赢了这场国际竞争:镍基超导体实验和理论研究的第一篇论文,均出自中国科学家之手。

今年8月,在宁夏大学召开的中国物理学会秋季学术会议聚集了来自国内外各大高校、科研院所的5500余名物理学者现场参加。大会特别新增“镍基超导体”的专场报告会,并邀请王猛教授和姚道新教授作报告,台下座无虚席,反响强烈。“现在,做凝聚态物理研究的,如果说还没有关注到镍基超导,就会担心自己落后了。”业内科学家说。

9月20日,国际著名物理刊物《物理评论快报》(Physical Review Letters)正式刊登了姚道新团队成果。而从发布在arXiv上开始算起,姚道新的论文已经被引用了近40次。在他们的理论模型基础上,有关科研团队开展了新型镍基超导体的超导配对态、氧缺陷、强关联特性、掺杂效应等研究。一个全新的超导研究领域变得十分火热。

从跟跑到领跑

“我进入超导研究领域已经30年了,亲身经历了中国科学家从跟跑,到并跑,再到领跑的过程。”姚道新说,“我一开始是研究铜基超导的,它就像一个矿,已经挖了十多年,会觉得突破很艰难。而镍基超导就像是我们新发现的矿,有许多新的东西可以挖掘。”

1986年,瑞士科学家率先发现一种在35K超导的铜氧化物,后经包括中国在内的多国科学家共同努力将超导转变温度提高到了液氮温区。2008年,日本科学家在一种铁砷材料中发现了26K以下的超导现象。很快,中国科学家合成出多种铁砷材料,将超导温度突破了麦克米兰极限,走在世界队伍的前列。而这一次,由中国科学家发现了全新的镍基超导体。

在姚道新看来,有志者事竟成,很多事情在于坚持。“有过去几十年的积累,才能在机遇出现的时候抓住机会。”

此时,中国的研究条件也有了很大改善,中山大学、高等学术研究中心、物理学院公共科研平台和中子科学平台、广东省磁电物性分析与器件重点实验室、光电材料与技术国家重点实验室、中山大学国家超级计算广州中心都提供了很好的支持。

这一篇研究还只是起点。姚道新介绍,在此基础上,他们进一步研究了新型镍基超导体的超导配对特性,得到了和实验可比拟的超导转变温度Tc≈80K,并给出了掺杂下的超导相图(arXiv:2308.16564)。吴为副教授等则利用团簇动力学平均场理论,研究了镍基超导体的超交换相互作用和电荷转移机制(arXiv:2307.05662)。

近期中科院物理所周兴江团队和姚道新、王猛团队合作,通过高精确度的角分辨光电子能谱实验(ARPES)研究了新型镍基超导体的电子能带和费米面,得到了和姚道新团队论文相一致的结果,并发现了跟电子轨道有关的强关联效应(ArXiv:2309.01148),目前正在国际刊物审稿阶段。

“包括我们在内,国内外的研究团队陆续仍然有不断发现和突破,这样,我们对镍基超导的理论体系理解就会更加系统了。”姚道新说。

文稿终审:党委宣传部 黄艳