中大新闻网讯(通讯员张勤奋)杆状病毒(Baculovirus)是一种双链 DNA 病毒,在自然界中广泛存在。因其可以感染昆虫幼虫,所以可被应用于有害昆虫的防控,并已有商业化产品。杆状病毒表达系统也被广泛用于外源基因表达,具有蛋白产量高,可容纳的外源基因片段长,可展示需要翻译后修饰的蛋白等优点。同时,杆状病毒可以用于蛋白展示,充当基因载体用于基因治疗。尽管人们对杆状病毒开展了广泛的研究和应用,但杆状病毒的具体衣壳结构以及绝大多数杆状病毒蛋白的结构都暂未得到解析。

近日,中山大学生命科学学院张勤奋课题组在 Nature Communications 发表了题为“Architecture of the baculovirus nucleocapsid revealed by cryo-EM”的研究论文。展示了由 VP39 蛋白组成的 AcMNPV 螺旋柱体的 3.2Å 分辨率结构,以及由100 多个蛋白组成的病毒头部和基部的 4.3Å 分辨率结构。

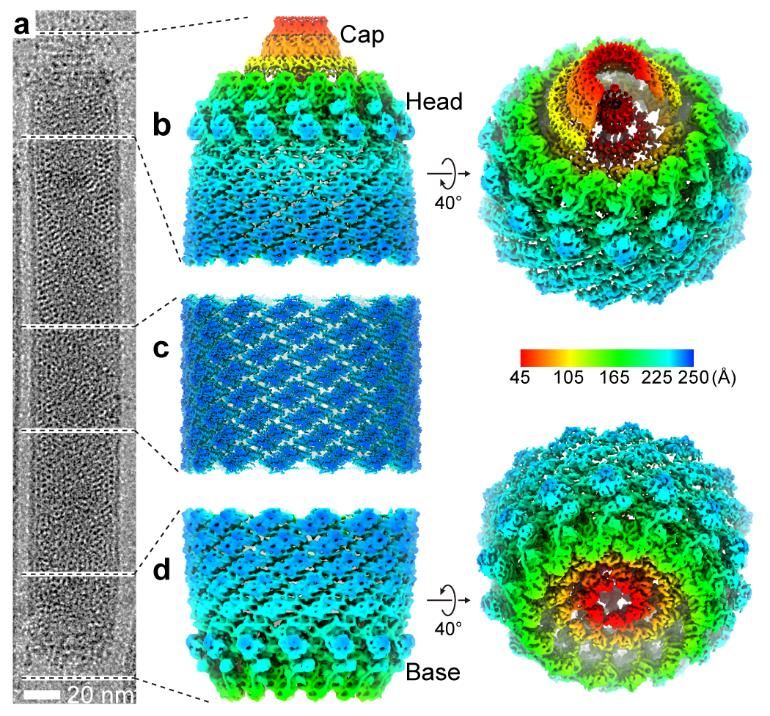

杆状病毒AcMNPV的整体结构

图a展示了一个杆状病毒AcMNPV病毒颗粒在冷冻电镜下的形象。图b,c,d分别展示杆状病毒AcMNPV的头部,螺旋柱体和尾部的三维结构。

病毒整体呈现长杆状,大部分为螺旋的柱体整体结构。两个成局部 C2 对称的主要病毒衣壳蛋白(major viral capsid protein)VP39 组成螺旋最基本的非对称单元。螺旋为右手螺旋,上升间距Δz = 44.1 Å,扭转角度ΔΦ = 18.5°,共有 14 条螺旋线,同时也具有 C14 的点群对称性。螺旋柱体的外径约为 500Å,内径约为 420Å。VP39 之间丰富的二硫键、氢键、盐桥和疏水相互作用都被解析和阐释。

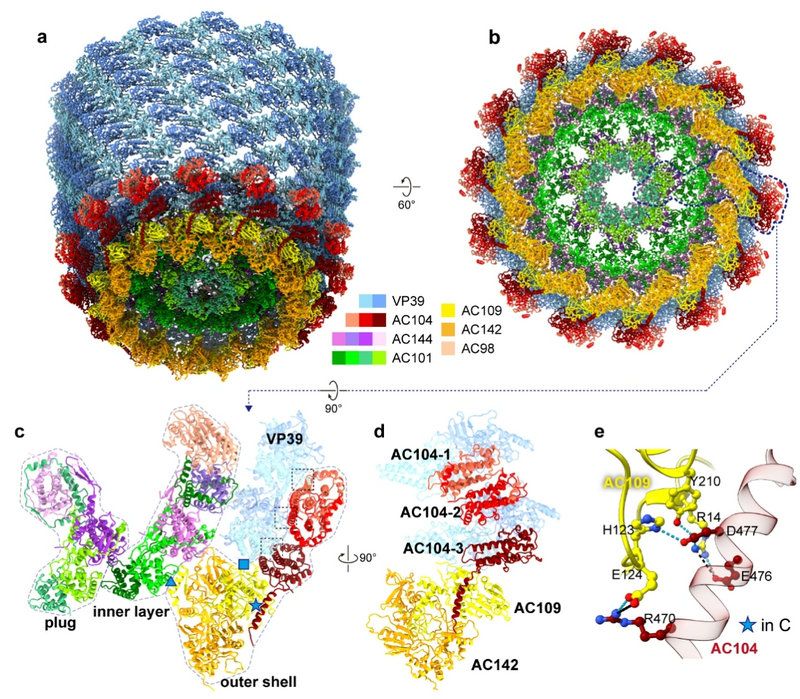

杆状病毒AcMNPV尾部的原子模型

图a,b从不同角度展示了杆状病毒AcMNPV尾部整体的原子模型。图c展示了尾部的一个最小组成单元。图d和e详细展示了蛋白与蛋白之间的具体相互作用。

病毒的头部和尾部由明显的三部分组成:外层、内层和中心区域。头部和尾部的外层形态相同,都覆盖在 VP39 柱体外,由AC104、AC142和AC109三种蛋白组成;头部和尾部的内层与外层共同夹住螺旋柱体末端的 VP39,内层都具有AC101和AC144两种蛋白,尾部额外具有AC98蛋白。在底部的中心区域有一个“塞子”结构,经过进一步对称性释放和三维分类,可解析得“塞子”部分的结构具有 C7 对称性,由AC101和AC144蛋白组成。而在顶部的中心区域,明显存在一个“帽子”状结构,向远离病毒中心的方向突出,与噬菌体等Portal结构类似。

文章第一单位为中山大学生命科学学院和水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室,生命科学学院博士研究生(现生物电子显微成像平台实验师)贾旭东和博士研究生(南方科技大学冷冻电镜中心工程师)高远瞩为共同第一作者,张勤奋副教授和得克萨斯大学健康科学中心Matthew L. Baker为共同通讯作者。生命科学学院杨凯教授团队为研究提供了大量的支持和帮助,本科生黄宇轩、孙琳钧、李锶铎和电镜平台工作人员参与了本研究。本研究受到广东省科技计划项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-023-43284-1