中大新闻网讯(通讯员袁湛楠)具有高能量密度的锂金属电池和钠金属电池的发展均面临严重的安全问题。最根本的原因是高活性的锂金属、钠金属极易与电解液发生反应,在其表面形成一层厚而疏松的固体电解质膜,尖端效应导致金属离子在凸起处积聚,进而不均匀沉积,产生枝晶,刺穿隔膜,最终电池短路引发起火爆炸事故。该问题严重阻碍了这类金属电池的实际应用。通过电解质工程诱导锂、钠金属均匀沉积以及抑制副反应,是提高这类金属电池安全性和循环稳定性的有效策略。中山大学材料科学与工程学院雷丹妮教授、王成新教授团队前期分别通过设计有机电解液的组分以及复合凝胶聚合物电解质结构,调控锂离子的传输和沉积行为,成功抑制了锂枝晶生长,获得了高能量、高安全锂金属电池(Nature Communications, 2022, 13, 1297;Advanced Science, 2023, 10, 2205108)。

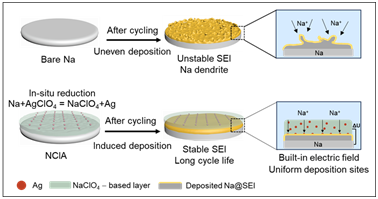

近期,该团队针对钠金属负极所面临的瓶颈,利用室温原位置换反应在钠金属表面可控制备了一种独特的修饰层。在修饰层底部的Ag纳米粒子可以作为有效的成核位点,诱导Na+均匀沉积。而修饰层内部的Ag纳米粒子与钠金属之间由于具有电势差,形成的内建电场会加快Na+在人工界面层中的迁移速率,减小电极极化,进而抑制副反应。这些协同作用使修饰后的钠金属负极在非常苛刻的条件下稳定运行。特别是钠金属对称电池可以在电流密度高达10 mA cm−2的条件下,可逆剥离/沉积长达1000小时以上。匹配高载量磷酸钒钠正极(20 mg cm−2)的钠金属全电池也能实现稳定循环。该工作为构建高性能钠金属电池提供了新思路。

表面改性抑制钠枝晶生长的机理图

该工作于2024年1月9日以“Built-in Electric Field of In-situ Formed Artificial Interface Layer Induces Fast and Uniform Sodium-ions Transmission to Achieve a Long-term Stable Sodium Metal Battery under Harsh Conditions”为题在线发表在Weily旗下期刊Advanced Functional Materials上。论文共同一作分别是材料科学与工程学院2019级本科生谢俊杰(排名第一)、2019级博士生李振邦(排名第二)以及2022级硕士生郑雪盈(排名第三),共同通讯作者是王成新教授及其团队雷丹妮教授。材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作受到国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中山大学高校基本科研业务费以及中山大学测试中心的大力支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202315309