中大新闻网讯(通讯员袁岑溪)近日,中山大学与中国科学院近代物理研究所、山东大学等单位组成的科研团队首次合成了新核素锇-160、钨-156。2024年2月15日,相关成果作为亮点论文(Highlights)在国际学术期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)发表。该工作同时入选编辑推荐(Editors’ Suggestion)和物理亮点(Featured in Physics),并同时被美国物理学会的Physics杂志在线报道。该工作发表后,央视新闻、科技日报等媒体发布了相关新闻报道,并在人民日报、人民网、新华网、中国日报、光明网、学习强国等上百个媒体转载报道。

原子核是由质子和中子组成的量子多体系统。不同数量的质子和中子,构成了具有不同性质的原子核,科学家们把它们称为核素。合成和研究新核素,不仅对认识物质结构具有重要意义,而且为理解天体环境的演化提供重要信息,是探索自然奥秘的重要手段。

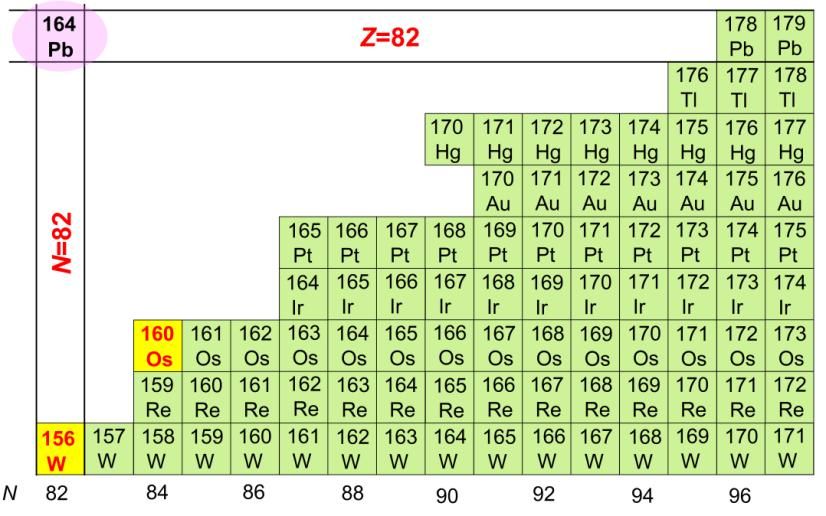

新核素锇-160和钨-156在核素图上的位置(图/杨华彬)

研究团队依托兰州重离子加速器,利用充气反冲核谱仪SHANS,通过熔合蒸发反应合成了新核素锇-160和钨-156。锇-160(中子数为84)具有α放射性,而钨-156(中子数为82)具有β+衰变的放射性。团队测量了锇-160的α衰变粒子能量、半衰期及钨-156的半衰期等性质。

通过系统分析新测量数据和已有数据,研究人员发现当原子序数大于68时,中子数为84、85的同中子素的α粒子预形成概率逐渐变小,揭示了中子数为82的壳效应在缺中子核素中增强的现象。进一步研究认为该效应增强的原因在于不断逼近可能较稳定的双幻核——铅-164 (质子数为82、中子数为82)。本工作首次明确给出了中子数为82的中子壳在缺中子核素一侧的演化情况,使我国的新核素研究进入了一个新的核区。

近年来,中山大学在我国新核素合成和冲击新元素方向做出新的贡献。本工作中,借助学校天河二号超级计算机,学校中法核工程与技术学院核数据科学与应用团队使用该团队最新构建的原子核相互作用,在组态相互作用模型框架下揭示这一区域中子壳增强现象,并可深入分析其如何被相互作用影响。袁岑溪副教授与近代物理研究所甘再国研究员、山东大学王守宇教授为共同通讯作者,刘梦兰(现为中山大学21级博士研究生)和徐苏扬(现为近代物理研究所博士研究生)分别进行主要理论分析和做出实验贡献。

新核素的合成和性质测量需要大科学装置完成,新核素性质背后的物理机理分析需要理论模型的帮助。2017年之前,作为原子核的重要模型之一,组态相互作用壳模型几乎未被用于新核素性质分析,主要面临的难点有:1、没有合适的相互作用;2、多体计算复杂度增长的指数墙物理。近些年来,该团队持续构建和优化适合描述新核素的相互作用,探索如何考虑重要的多体关联降低计算规模,成功突破这两个难点,陆续合作完成了8个新核素合成的工作:新核素镎-219(2017年合成),团队理论分析结合实验数据共同建议其自旋宇称为9/2+;新核素铀-214(2021年合成),团队理论分析其α衰变增强来自于质子中子相互作用的增强;新核素镁-18,团队尝试用弱束缚效应解释其能谱(2021年合成);新核素钍-207(2022年合成),团队用对散射解释其附近区域的α衰变能奇偶效应。

研究团队教师合影

中国尚未合成过新元素,我国科学家正准备冲击“中国元素”。目前,学校共合作合成了8个新核素,参与广东省基础与应用基础研究重大项目“超重核素合成及新方法研究”,多次举办研讨会组织讨论新元素合成的条件和其衰变性质,合作研发反冲衰变标记装置鉴别新核素或新元素的伽马衰变谱,揭示新核素镎-219、铀-214、镁-18、钍-207性质背后的物理机理,通过建立新理论模型和方法可靠预言合成超重元素的最佳反应能量,基于机器学习方法研究超重新核素和新元素的衰变模式,为冲击“中国元素”贡献中大力量。

论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.072502、

Physics报道链接:https://physics.aps.org/articles/v17/s22

央视新闻报道:https://news.cctv.com/2024/02/19/ARTIo1iKhSVqGU7ji36ej2Xq240219.shtml