中大新闻网讯(通讯员袁湛楠)由于丰富的钾资源,钾基电化学储能器件在未来大规模储能系统中具有较大的应用潜力。钾基电化学储能器件可以分为电池型和电容型储能器件。在各种钾基电化学储能器件中,双碳型钾离子混合电容器 (PICs) 和钾双离子电池 (PDIBs) 由于正负极都可以采用碳材料,因此具有成本低、环境友好等优点。在这两种类型的储能器件中负极都可以采用具有阳离子的电池型储能行为的碳材料,因此碳材料的类型可以相同。不同的是,PICs和PDIBs的正极分别采用活性炭和石墨类碳材料,导致它们的正极具有相应的电容型和电池型储能机制。所以,碳正极的不同微观结构使得PICs和PDIBs分别具有较高的功率和能量密度。同时,也导致PICs的低能量密度和PDIBs的低功率密度。

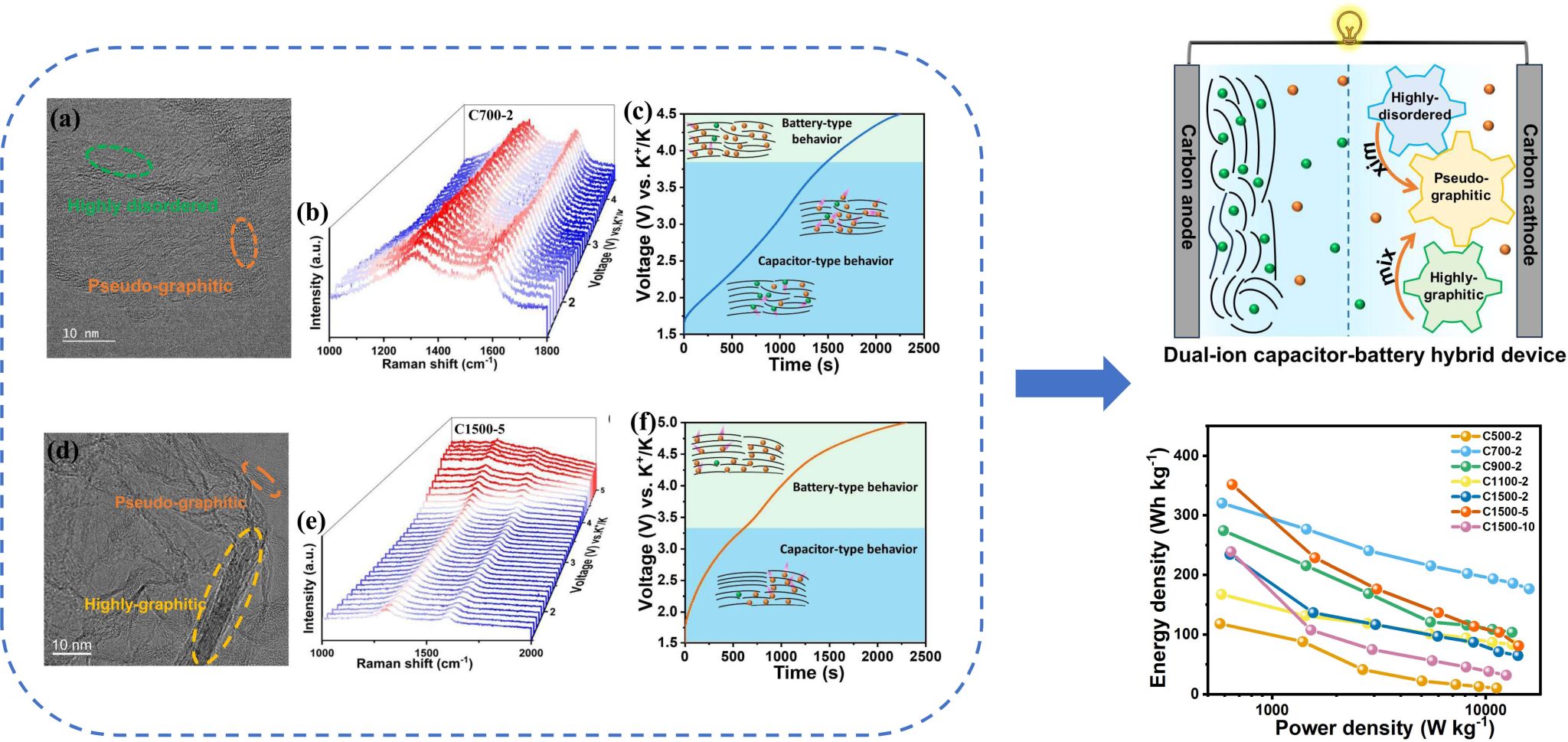

材料科学与工程学院阎兴斌教授团队针对上述问题,通过调控碳正极的微观结构,制备了一系列具有不同微观结构的碳正极材料,实现了双离子电容器-电池混合器件 (DICB) 的构建,并通过对混合器件动力学和储能机理的研究,得出以下主要结论:1) 具有高度无序化和赝石墨混合微观结构的碳正极材料,可以使构建的DICB在1.5-4.5 V下可获得高能量 (320.4 Wh kg-1) 和高功率密度 (15.9 kW kg-1); 2) 采用赝石墨和类石墨混合结构的碳正极在1.5-5.0 V的电压范围内可进一步提高DICB的能量密度 (351.7 Wh kg-1),3) DICB同时实现较高的能量和功率密度主要归因于:碳正极的混合微观结构使DICB在不同的电压范围内实现了不同的储能机制,电容型储能机制可以在高无序和赝石墨化的碳结构中进行,电池型储能机制可以在赝石墨化和类石墨的碳结构中进行。

双离子电容器-电池混合器件正极碳材料微观结构演变、器件构建以及其能量和功率密度

相关研究成果以“Tailoring Carbon Cathode Microstructure for Synergistic Integration of Hybrid Ion Capacitor and Dual-Ion Battery”为题在线发表在Weily旗下期刊Advanced Functional Materials上 (DOI: 10.1002/adfm.202314962)。材料科学与工程学院2020级博士生姚倩倩为第一作者,通讯作者是阎兴斌教授及其团队的朱剑副教授。材料科学与工程学院为论文唯一完成单位。该研究工作受到国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、中山大学高校基本科研业务费的大力支持。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202314962?af=R