中大新闻网讯(通讯员刘斯洋)妊娠期是人类繁衍的关键时期。妇女在孕期会发生一系列生理变化以支持胎儿的生长和发育。其中,孕妇的血小板计数会逐渐下降,分娩时达到最低值,产后逐渐恢复至孕前水平。妊娠期血小板减少症(GT)是妊娠期常见的一种血液系统疾病, 表现为血小板计数小于150×109/L。全球每年有超过900万的GT患者。GT患者产后大出血的风险分别是正常孕妇的2-3.7倍。血小板计数是一个高度可遗传的表型,在不同人群中估计其遗传力为0.45-0.54。临床上观察到GT患者再次妊娠时复发的风险比是正常孕妇的14.2倍。这提示了遗传因素在妊娠期对血小板计数的变化和GT的发病可能具有重要作用。然而,由于足够功效的遗传学研究设计仍存在资金、物流和方法等方面的挑战,迄今为止尚无研究对妊娠期血小板计数和GT的遗传基础进行深入探讨。

2024年4月11日,中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授团队联合深圳市龙岗区妇幼保健院与深圳市宝安区妇幼保健院,在Blood期刊上发表了题为“Genetic basis of pregnancy-associated decreased platelet counts and gestational thrombocytopenia”的研究论文,首次揭示了妊娠期血小板计数的变化和GT的遗传基础。

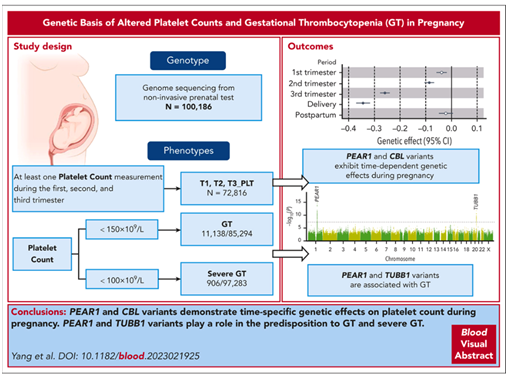

研究设计和主要结果概述

该研究基于团队前期针对超低深度非侵入性产前检测(NIPT)测序数据开发的遗传学分析方法,对100186名中国孕妇开展了针对妊娠相关的五个时期(孕早期、孕中期、孕晚期,分娩和产后期)的血小板计数、GT(血小板计数<150×109/L)和重度GT(血小板计数<100×109/L)等性状的遗传学研究。通过全基因组关联分析(GWAS)方法,揭示了PEAR1和CBL基因座在孕早、中、晚期对血小板计数具有时间特异的遗传效应,并且在PEAR1和TUBB1两个基因座中发现了与GT和重度GT存在强显著关联的等位基因信号。

团队据此提出了对GT发病机制的假设:携带PEAR1和TUBB1基因座特定基因突变的孕妇在孕前血小板计数平均偏低。携带特定PEAR1基因突变的孕妇妊娠期血小板计数下降速度更快,最终增加了GT的风险。这些发现为进一步研究GT等妊娠相关血小板计数异常的疾病提供了新见解,也为利用孟德尔随机化等方法深入探究GT对出生结局的因果影响和生物机制奠定了基础。基于上述GWAS分析构建多基因风险评分(PRS)用于预测GT发病,有望对GT进行孕前风险评估,提高妇女妊娠期健康水平。

中山大学公共卫生学院(深圳)刘斯洋副教授与深圳市龙岗区妇幼保健院魏凤香博士、深圳市宝安区妇幼保健院熊礼宽博士为本论文共同通讯作者,中山大学公共卫生学院(深圳)硕士研究生杨子婧、深圳市龙岗区妇幼保健院胡亮副主任主管技师和深圳市宝安区妇幼保健院甄建新主管技师为论文共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金、广东省与深圳市基础研究基金的资助。