中大新闻网讯(通讯员梁景宏、鲍文文、黄闪)伴随着城市化快速推进,儿童青少年的体质健康问题日益凸显,而儿童体质健康状态与其成人期身心相关疾病密切相关。目前,研究多从个体层面进行探索,若研究能从城市规划层面展开,将有利于提升我们对身心相关疾病预防理论的认识。同时,以城市规划作为空间主动式干预手段,用以改善“致病空间”,营造有利于儿童身心健康的人居环境,具有社会成本的经济性,作用效果的长期持久性,公共健康的普惠性等多方优势。基于此,中山大学公共卫生学院陈亚军教授团队融合城市规划等多学科,针对城市建成环境、不良环境因素及体力活动对儿童青少年体质健康的影响展开研究,并取得系列研究成果。近期团队基于“5Ds框架”下的建成环境评估,利用纵向区域健康大数据,深入探索了建成环境对儿童青少年体质健康的影响。该研究近期发表在环境工程学科的权威期刊《Building and Environment》(中科院一区TOP期刊)。

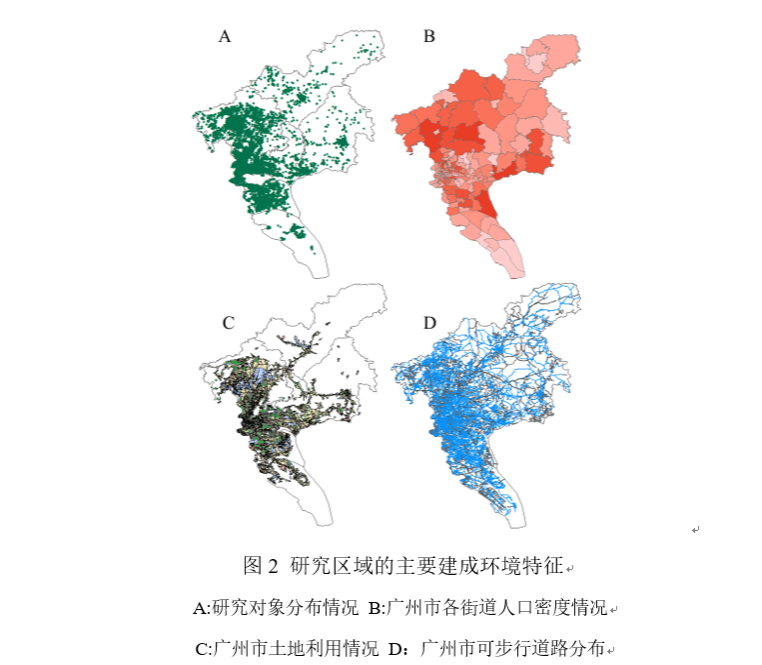

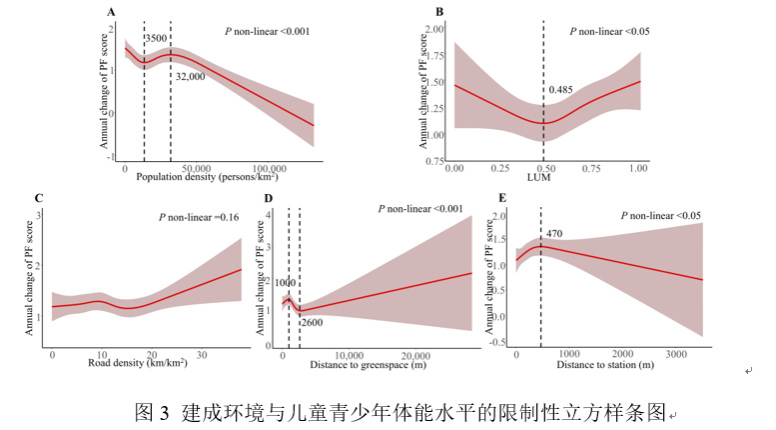

研究团队利用COHERENCE项目(陈亚军教授课题组在广州地区的一项大规模前瞻性队列研究)2016/17至2019/20学年的队列数据,基于5Ds框架(Density, Diversity, Design, Destination accessibility, Distance to transit)获取的居住地周边建成环境数据,分析了96,402名儿童青少年的体质健康和人口统计信息。该研究采用了多层次的统计模型,考虑了学生、学校和行政区的层次结构,以准确评估建成环境对体质健康的影响。此外,研究还采用了限制性立方样条(RCS)曲线来揭示建成环境与体质健康之间的非线性关系,并进行了阈值分析以确定不同建成环境特征对体质健康影响的临界点。

该研究结果揭示了城市建成环境与体质健康之间的复杂关系(图2)。特别是,人口密度与体质健康之间呈现出倒‘N’型关联,提示适当的人口密度可能更有利于提升城市资源获取的公平性,进而促进儿童青少年体质健康。同时,该研究显示,居住地到最近公共交通站点的距离在不超过470米时,与更好的体质健康相关联,这可能与增加的步行或骑行活动密切相关。

本研究对于政府相关部门以城市规划作为空间主动式干预手段,主动营造有利于儿童身心健康的人居环境具有重要参考价值。在城市化快速发展的背景下,优化城市建成环境,特别是提高社区规模的环境质量,对于促进儿童青少年的体质健康至关重要。该研究强调了社区层面干预的重要性,这个类型的干预措施在提高人群干预效果方面发挥着关键作用。此外,研究还建议城市规划者应考虑设计紧凑、多功能的城市,以促进身体活动和健康饮食,从而提高体质健康。通过改善城市建成环境来促进儿童青少年的体质健康,不仅能够提高个体的健康水平,还能带来更广泛的社会效益。例如,通过增加绿地和公园的面积,可以提供更多的户外活动空间,减少空气污染和噪音,从而改善居民的心理健康和生活质量。此外,通过优化公共交通网络和鼓励步行和自行车出行,可以减少交通拥堵和温室气体排放,对环境保护和可持续发展产生积极影响。

该研究得到了国家自然科学基金(No. 82273650)的资助。论文的第一作者为中山大学博士研究生梁景宏、鲍文文,硕士研究生黄闪,通讯作者为陈亚军教授。论文第一单位为中山大学公共卫生学院。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132324010588