中大新闻网讯(招泓正、廖茂君、刘俊鹏)近日,秦昕教授团队与麻省理工学院斯隆管理学院陆冠南教授团队原创性地提出并验证了一个新理论:“能力–个性化理论”。该理论系统地回答了“人们何时会厌恶AI,何时又会偏好AI”这一悬而未决的基础问题。相关成果发表于国际心理学顶尖期刊《心理学公报》。

选人类,还是选AI?

研究表明,尽管AI医生的过往筛查准确率更高,但大部分人在上述情境中仍会选择人类医生,而非AI医生。

不仅在医疗领域,许多其他领域也存在类似现象:即使AI给出的答案与人类专家完全一致,甚至更为准确,人们依然更愿意相信人类专家,而对AI持怀疑态度。这种现象被称为“AI厌恶(AI aversion)”。

然而,人们也并非总是厌恶AI、偏好人类。其它研究发现,在某些情境下,情况恰恰相反。例如,当需要根据一首歌过去的热度数据预测其下周的排行榜位置时,人们反而更倾向于相信AI的预测,而不是人类专家的预测。这种现象被称为“AI偏好(AI appreciation)”。

这些看似矛盾的研究发现指向了一个基础问题:人们究竟是厌恶AI,还是偏好AI?或者更具体地说,人们何时会厌恶AI,何时又会偏好AI?

基础探索:破解“AI厌恶”与“AI偏好”之谜

“能力–个性化理论”指出,人们在选择人类决策还是AI决策时,主要关注两个基本需求:功能需求(utilitarian needs,即个体对任务顺利完成的客观需求)与心理需求(psychological needs,即个体希望被当作独特个体对待的主观需求)。换言之,人们是厌恶还是偏好AI,取决于AI在多大程度上满足了人们在特定决策情境中的功能需求与心理需求。

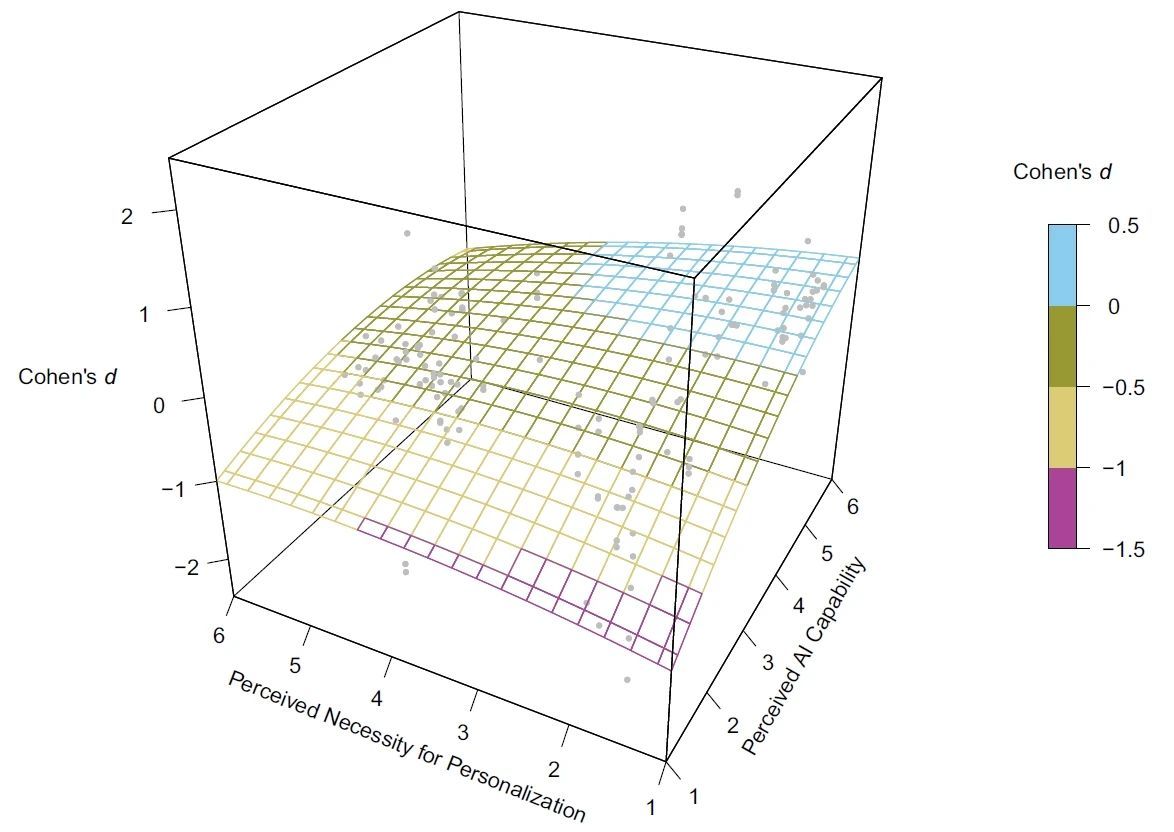

“能力–个性化理论”元分析3D展示

该研究通过一项大规模元分析验证了“能力–个性化理论”。元分析涵盖了文献中的163项独立研究,总样本量为82,078人,共计442个效应量。分析结果显示,在某些决策情境中,当AI的能力被认为高于人类,且不需要考虑个体的个性化需求时,AI偏好效应出现(Cohen's d = 0.27, 95% CI [0.17, 0.37])。相反,在其他决策情境中,AI厌恶效应出现(Cohen's d = -0.50, 95% Cl [-0.63, -0.37])。这些结果为“能力–个性化理论”提供了有力的实证支持,为理解人们对AI的复杂态度奠定了理论和实践基础。

此外,该研究还进一步探讨了上述效应的边界条件。分析结果显示,AI特征以及样本所在国家的特征等,都会对个体对AI的态度产生显著影响。具体而言,当AI以有形机器人(而非无形算法)的形式出现、研究关注的偏好是态度类型(而非行为类型)、以及样本所在国家的失业率较低时,个体对AI的偏好效应更加显著。相反,当样本所在国家的平均教育水平和互联网使用率较高时,个体对AI的厌恶效应则更加显著。这些发现表明,个体对AI的态度受到多重因素的动态影响,进一步印证了人机互动中态度形成的复杂性。

“研究不仅为理解人类对AI的复杂态度提供了系统性理论基础,更为AI技术在社会各领域的深度应用和可持续发展提供了重要的实践参考。”秦昕说。

“BUT”:研究背后的交叉团队

这项研究不仅构建了一个新理论,还开展了一项系统性的元分析。该元分析从上千篇文献中严格筛选出相关研究,并对其进行编码,工作量巨大。然而,秦昕团队以数倍于一般团队的速度完成了这一复杂工作。

该研究的作者包括中山大学管理学院秦昕教授(第一作者)、周翔博士后、陈晨副教授,复旦大学管理学院吴冬媛副教授,中山大学管理学院博士生周汉森、董小炜,中山大学旅游学院曹李梅博士后,以及麻省理工学院斯隆管理学院Jackson G. Lu教授(通讯作者)。该研究得到了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金面上项目等的资助。

秦昕团队2024年底组会

Psychological Bulletin由美国心理学会主办,创刊于1904年,是心理学领域最具权威性的期刊之一(五年影响因子:30.3),被学术界誉为心理学界的“神刊”。该期刊专注于发表具有重大理论意义的元分析和系统性综述,旨在整合既有研究成果、回应长期未解的学术问题、并为未来研究提供理论指引。由于Psychological Bulletin对选题原创性和理论贡献要求极高,其所刊论文通常具有高度总结性与指导性。因此,自创刊以来,以国内高校为第一单位在该期刊发表的论文仅有少数几篇。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/Qdv1YwUq-upCrDZIal9GYw