中大新闻网讯(通讯员唐艳丽)高度近视席卷全球,严重危害眼健康。令人更为担忧的是高度近视者发生青光眼的概率非常高,但临床上这一类型患者早期诊断困难,且缺乏统一治疗方案。中山大学中山眼科中心张秀兰教授团队潜心三年致力于攻克这一难题,最新研究成果创新性提出非病理性高度近视视野分类新标准,为当前日益增长的高度近视合并青光眼患者群体诊疗随访提供视野分类的标准,这将为高度近视合并青光眼这一类型患者的早发现、早诊断、早治疗提供坚实的循证医学依据。

2022年3月12日,国际眼科排名第一的期刊Ophthalmology发表了中山大学中山眼科中心张秀兰教授团队关于非病理性高度近视眼视野损害全新分类标准(“Classification of Visual Field Abnormalities in Highly Myopic Eyes Without Pathological Change”)的原创性长文论著,为当前日益增长的高度近视合并青光眼患者群体诊疗随访提供视野分类的标准。这是该团队自去年8月至今在Ophthalmology杂志上发表的第三篇原创长文论著。

据统计,2000年全球约有1.63亿人患有高度近视(占总人口2.7%),而预计到2050年将会增长到9.38亿人(占总人口9.8%)。值得担忧的是高度近视者往往发生青光眼的概率非常高,患病风险较健康人群高出近6倍,发生青光眼性视神经病变概率高达30%,但临床上这一类型患者早期诊断困难,且缺乏统一治疗方案。为此,张秀兰教授在2019年率先牵头组织科研攻关,囊括7个国家12名高度近视、青光眼及流行病学顶级专家,共同成立全球高度近视合并青光眼协作组(Glaucoma suspects with high myopia study group,简称GSHM)。在中山眼科中心临床研究中心平台和广东省高水平医院建设项目支持下,同时开展了两项前沿临床研究,第一项高度近视合并青光眼前瞻性队列研究(ClinicalTrials.gov注册号NCT04302220,BMJ Open 2020;10:e039183;目前已纳入1500人),第二项高度近视合并青光眼临床随机对照试验(ClinicalTrials.gov注册号NCT04296916,Trials 2020 Sep 29;211(1))。藉此系列研究,将为高度近视合并青光眼这一类型患者的早发现、早诊断、早治疗提供坚实的循证医学依据。目前该系列研究已发表超过10篇相关高水平论著,并授权发明专利1项。

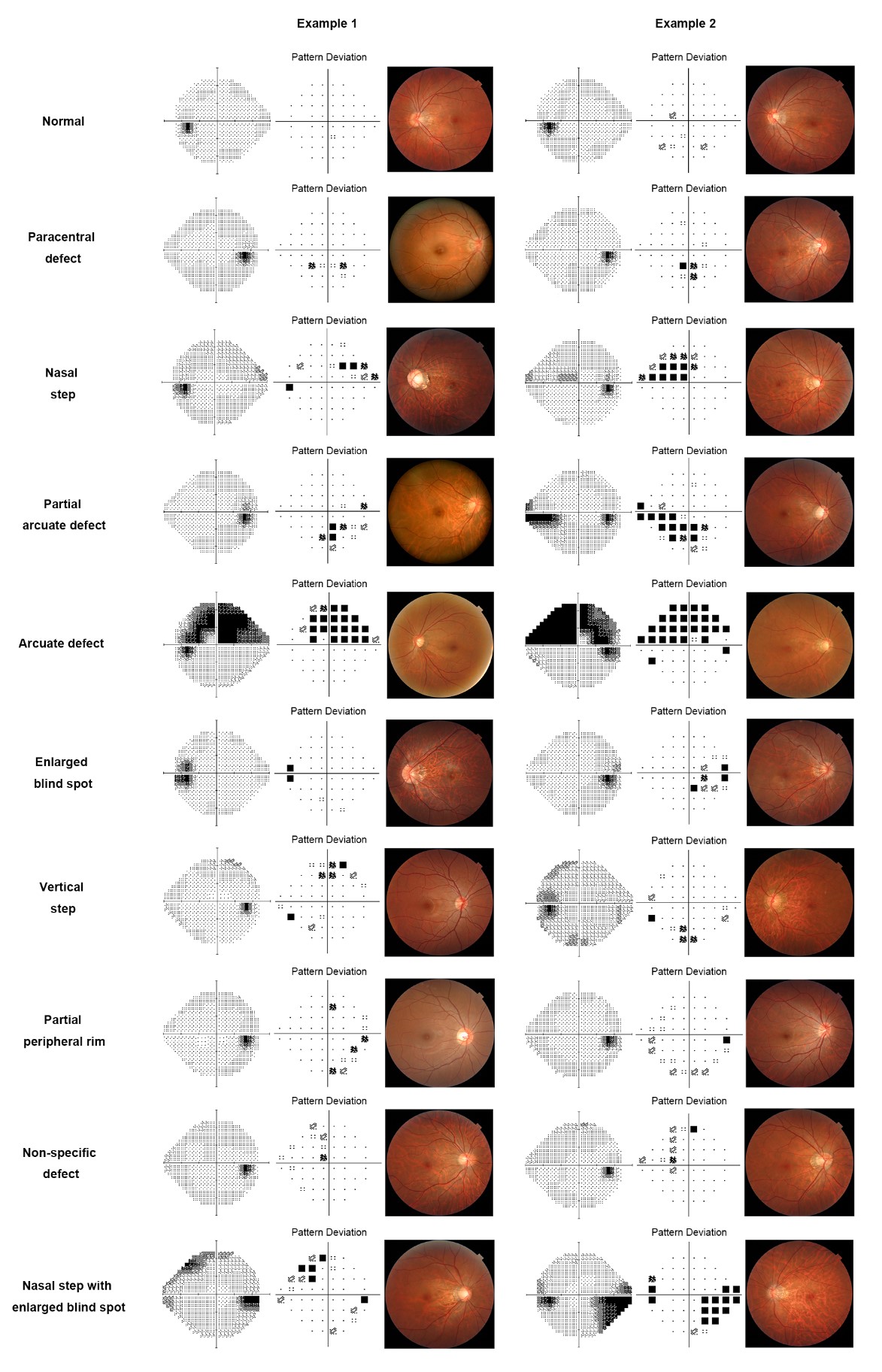

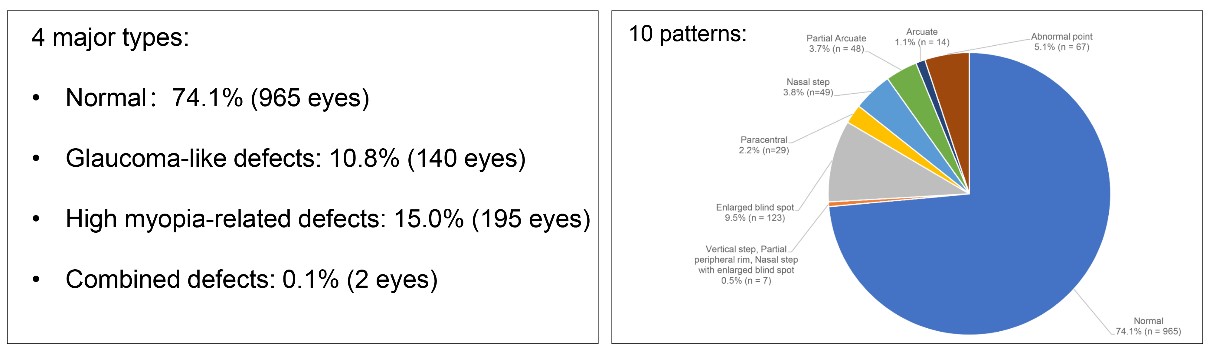

该工作为GSHM系列研究的一部分,基于1893份非病理性高度近视视野报告,结合既往视野分类标准,通过GSHM核心成员多国连线、多次讨论最后达成共识,创新性提出非病理性高度近视视野分类新标准。该标准由四大类10种视野类型组成(见下图1),包括正常视野、青光眼样视野缺损(旁中心暗点、鼻侧阶梯、部分弓形缺损、弓形缺损)、高度近视相关视野缺损(生理盲点扩大、垂直阶梯、部分边缘缺损、非特异性缺损)及联合缺损(鼻侧阶梯联合生理盲点扩大);并通过国内两家单位组间和组内验证了该分类标准在现实中使用的可靠性(κ值 ≥0.86)。基于上述视野分类新标准,首次报道在非病理性高度近视人群中以正常视野为主(74.1%),青光眼样视野缺损和高度近视相关视野缺损次之(分别10.8%和15.0%),而联合缺损最少(0.1%)(见下图2)。该视野分类新标准的提出和制定,为临床医生快速鉴别诊断青光眼样视野缺损提供全新工具,也将为高度近视合并青光眼研究提供基础框架,便于不同临床试验和流行病学研究之间的对比。研究团队还发现,25.9%非病理性高度近视者存在视野缺损,但无明显症状的,是未来研究的重点人群。团队后续将报告不同视野分型的长期随访变化情况,为早期治疗提供依据。

图1 新标准视野分类和对应的眼底彩照表现

图2 四大类10种新标准视野类型分布比例

中山大学中山眼科中心林凤彬博士和陈士达博士为该研究论文的共同第一作者,中山大学中山眼科中心张秀兰教授(最后通讯作者)、美国加州大学圣地亚哥分校Shiley眼科研究所Robert N. Weinreb教授和德国海德堡大学Mannheim医学院、瑞士巴塞尔眼科分子与临床研究所Jost B. Jonas教授为共同通讯作者。中山大学中山眼科中心、眼科学国家重点实验室及广东省眼部疾病临床医学研究中心为第一单位。

论文链接:https://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(22)00193-2/fulltext#relatedArticles