中大新闻网讯(通讯员李琳琳)南海历史上发生过海啸吗?南海的潜在海啸源有哪些?各类海啸源的灾害特征如何?南海海啸研究的意义和挑战是什么?中山大学地球科学与工程学院张培震院士团队李琳琳、李志刚等在《中国科学:地球科学》发表综述文章“南海海啸灾害研究进展及展望”,针对我国南海区域海啸灾害研究的现状和未来进行总结和展望,系统回答了上述问题。

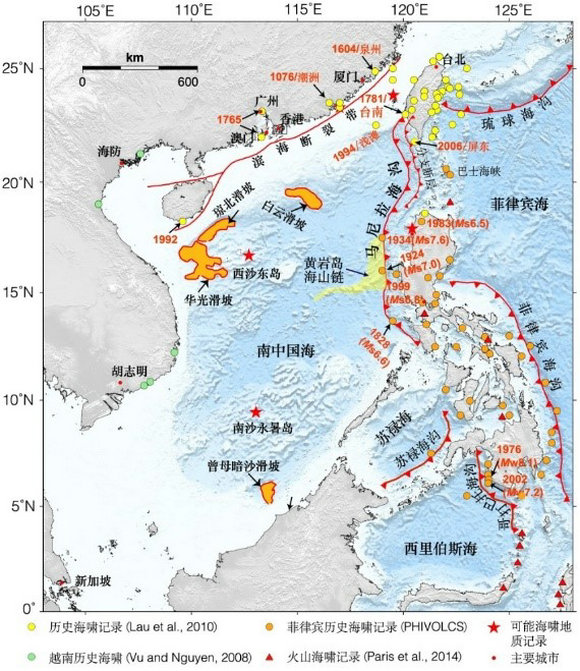

图1 南海海啸历史记录、地质记录及主要潜在海啸源分布

文章指出南海海域是我国海啸灾害风险最高的海域,域内潜在的海啸源有多种类型,包括位于我国台湾和菲律宾西侧的马尼拉俯冲带和南海北部陆架区域滨海断裂带的断层活动(地震)、陆坡和海盆周缘大量规模不等的海底滑坡,以及南海东侧吕宋火山弧一系列活火山等(图1)。从历史记录来看,南海发生过上百次海啸(图1),这些海啸事件主要集中在南海东部,包括中国台湾和菲律宾周边区域,尤其是东部沿海地区,这些区域自身构造活动比较强烈,同时暴露于环太平洋俯冲带地震海啸影响范围内。

研究详细分析了南海域内典型海啸源触发的潜在灾害特征,指出马尼拉俯冲带地震产生的海啸主要对南海沿岸10°~25°N之间产生较大的灾害性影响,包括菲律宾、中国和越南的海岸线受马尼拉俯冲带地震海啸威胁较大,其中广东广东省沿海的潜在海啸灾害最严重。

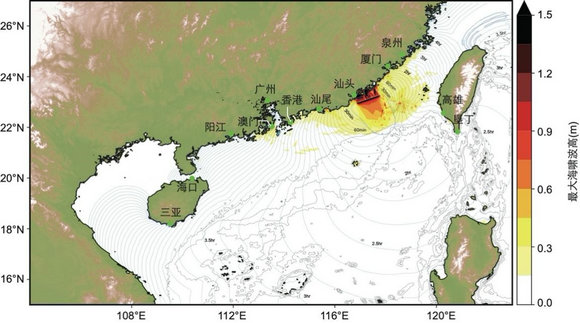

该研究详细梳理了华南沿海提及海啸现象或可能伴有海啸发生的历史事件,包括1076年广东潮州的“海潮涨溢”事件、1604年福建泉州大地震、1605年琼州大地震 、1918年广东南澳地震 、1992年海南海啸事件、1994年台湾浅滩地震和2006年台湾屏东地震海啸事件。并特别强调了我国华南沿海地区滨海断裂带的灾害特征:滨海断裂带是南海北部活动强度最大、频率最高的地震带,历史记录的四次7级以上强震事件中,有三次事件均记载有明确的海啸现象。受限于发震位置的水深仅有30~50米,滨海断裂带地震往往仅能触发局地海啸 (图2)。近海强震灾害需重点关注其灾害链效应,比如强震触发沿海陡峭山体崩塌、滑坡或海底滑坡,进而再次触发海啸。

图2 1918年Mw7.5级南澳地震触发海啸最大波高分布和传播到时图

研究指出,相比陆域,发生在海域的地震和滑坡更加频繁、规模更大,然而受限于探测技术水平和成本,我们目前对这些海域灾害的发生规律、致灾机制、时空分布等认知极其有限。海啸发生频率虽然不高,但与历史时期相比,我国现今沿海地区人口和基础设施分布更加密集、经济活跃,很可能会出现小海啸大灾难的情况。