中大新闻网讯(通讯员张彦成)近日,中山大学海洋科学学院张彦成副教授联合香港大学、海南大学、广东海洋大学、中科院地环所及中科院南海所等多家科研机构,在国际知名杂志Nature Communications发表了题为“Enhanced North Pacific Subtropical Gyre circulation during the late Holocene”的研究论文。

北太平洋副热带环流(North Pacific subtropical gyre, NPSG)是由北赤道流、黑潮(Kuroshio Current,KC)及其延伸体、加里福尼亚流以及太平洋洋流等构成,位于北太平洋海域的环流圈。KC/NPSG因携带了源自西太暖池的热量且在沿途中逐渐释放,从而显著影响太平洋及其周边局地海陆气候和生态环境。因此,研究KC/NPSG的千-百年际变化及其驱动要素对精准预测未来气候变化有着非常重要的意义。

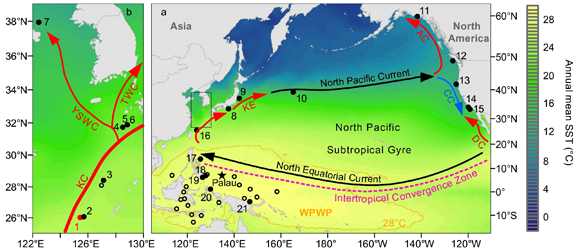

图1 研究区域及沉积岩芯钻孔位置

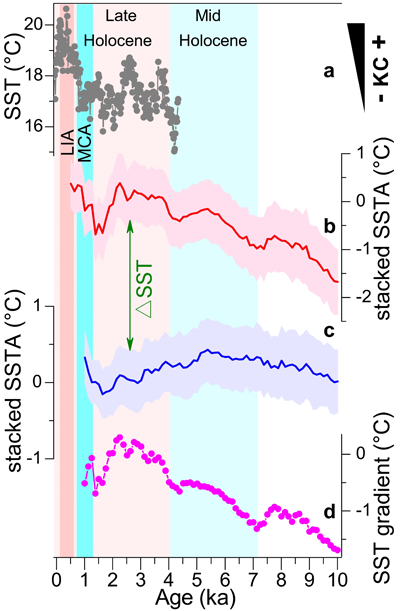

研究团队利用长链烯酮标志物方法,重构并分析了冲绳海槽沉积岩芯柱中的海表温度(SST)信号(图1),并结合现有SST研究记录和数据。结果发现,在约3/4千年的晚全新世时期以来,KC/NPSG明显增强(图2)。

图2 西太平洋边缘海高分辨率SST记录集成(反映KC强弱变化)

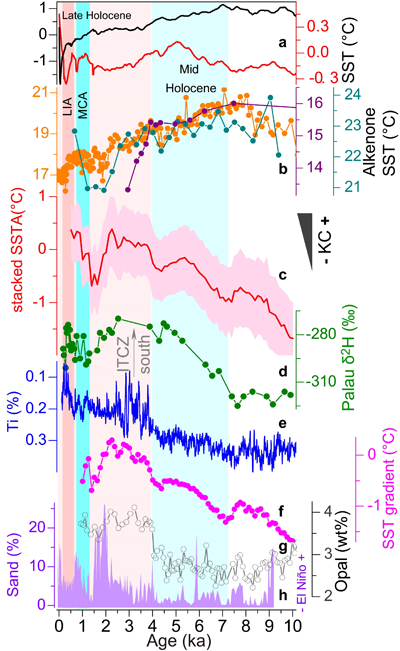

图3 全新世KC/NPSG变化与高分辨率热带太平洋气候记录对比

此外,通过与高分辨率的热带太平洋气候变化(如ENSO和ITCZ)记录的比较研究(图3),获得了两个重要认识,即(1)晚全新世冷期KC/NPSG的增强与ITCZ的同步南移直接相关;(2)气候变暖背景下的KC/NPSG可能逐渐减弱。本研究结果可作为精准预测未来气候变化的重要依据。

上述成果得到中国科学院战略性先导科技专项和国家重大研究计划项目等多个项目的共同资助。中山大学海洋科学学院张彦成副教授为该论文第一作者及通讯作者,香港大学柳中晖教授为共同通讯作者。