中大新闻网讯 “十三五”期间,肿瘤防治中心在党委领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,切实履行大型公立医院职责,以“三个面向”为引领,以学科建设为龙头,以科学研究为载体,推进“三大建设”,将肿瘤学科整体做强做大,在临床诊疗、人才培养、科学研究、医学教育等方面取得了瞩目成就,初步实现了“国内专科布局最全、服务规模最大、诊疗水平最高,综合实力达到国际一流的癌症中心”这一宏伟目标。

坚持党建引领,中心凝聚力不断增强

践行“人民至上、生命至上”理念,突出公立医院的公益性。中心认真领会习近平总书记关于党的建设、卫生健康和立德树人重要讲话和指示批示精神,坚持党对医院工作的全面领导,主动响应国家和人民的需求,持续开展援助新疆、西藏、多米尼克等医疗扶贫和医疗外交工作,获得“全国五一劳动奖状”“全国先进工作者”“中山大学先进党委”等10余个荣誉称号。

徐瑞华院长荣获“全国先进工作者”(来源:肿瘤防治中心)

武少新书记代表中心领取“全国五一劳动奖状”(来源:肿瘤防治中心)

积极承担社会责任,全力投入新冠疫情防控阻击战。在新冠肺炎疫情防控中,中心主动响应国家和人民的需求,第一时间派队援鄂援港,以“中肿精度”为民服务解难题,战“疫”、抗癌两不误。中心援鄂医疗队所在集体获评“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体”,中心援鄂医疗队临时党支部所在党委获评“全国先进基层党组织”。

肿瘤防治中心驰援武汉医疗队(来源:肿瘤防治中心)

创新人才支持体系,人才引育成效显著

优化制度,加大支持,成果显著。将临床医师纳入博士后培养体系,壮大科研队伍的规模,打通职业发展路径,提升队伍活力。“十三五”期间博士后共主持国自然项目71项,9名博士后入选国家博士后创新人才计划,博士后队伍成为中心高层次人才的蓄水池。

创新机制,确保投入,人才引育硕果累累。坚持人才强院的发展思路,全力推进“5个5工程”,实施“三大计划”、“十二大举措”,建立可持续发展的人才引育体系,全方位打造人才队伍。引进中国工程院院士1名,中山大学“百人计划”22名。新增国家杰青、国家优青、南粤百杰等共20名。已建成金字塔型高层次人才梯队,共同助推中心事业快速发展。

与欧洲顶尖肿瘤中心共建人才培养体系(来源:肿瘤防治中心)

扩大医疗服务能力,诊疗水平持续提升

诊疗规模不断扩大,服务能力显著增强。中心年门诊量、住院量、手术量等各项主要业务指标以年均12.5%的速度增长,2019年,门诊量达118.3万人次,住院量达13.3万人次,手术量6.08万台。中心成功获批委省共建国家癌症区域医疗中心,入选广东省高水平医院第二批建设单位。年放疗人次及达芬奇机器人手术量均居国内肿瘤专科医院首位,超额完成“十三五”规划指标。

广东省内首家拥有两台达芬奇手术机器人的单位(来源:肿瘤防治中心)

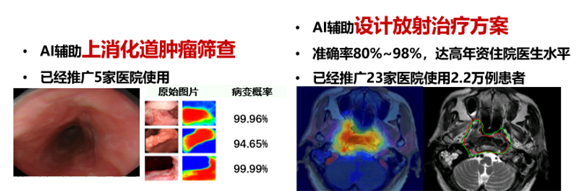

面向医学科技前沿,诊治技术不断提高。大力发展人工智能辅助诊断、液体活检、质子治疗、手术机器人等高精尖技术,在国内率先实现人工智能辅助的靶区勾画,抢占临床诊治技术制高点。鼻咽癌、肠癌、肝癌等多个病种诊治优势达到世界先进水平,其他主要常见癌种的生存率也居于全国最高水平。在2019年复旦大学《中国医院专科声誉排行榜》全国肿瘤专科医院中排名第三,肿瘤诊疗水平获得广泛认可。

AI+辅助诊疗,抢占肿瘤诊治技术制高点(来源:肿瘤防治中心)

发挥引领示范作用,推动区域内肿瘤诊疗同质化。牵头组建了国内最大的泛中南地区肿瘤专科联盟,覆盖14省市64家医院,以AI+5G等信息化手段打破地理障碍,通过远程MDT会诊、手术直播、教学查房等形式,推广肿瘤科学化规范化诊疗理念。免费接收联盟成员单位学科带头人及临床技术骨干进修学习,有效促进区域内基层医院肿瘤诊疗水平同质化。

推动就医流程再造,持续改善患者就医流程和体验。建设健全“互联网+医疗健康”服务体系,研发“智慧药房”、“中肿掌上就医”APP,实现全预约诊疗、智能就诊指引和云诊室便民服务,在国家卫健委“进一步改善医疗服务行动计划”第三方评估工作中,在全国样本专科医院中排名第二,实现了医患双方“双满意”。

进行“强基”建设,优化拓展医疗空间。为补齐越秀院区诊疗、科研空间不足的短板。中心黄埔院区于2016年开工建设,预期开放床位633张,手术室16间,将于2021年第一季度投入使用。

黄埔院区蓄势待发,将为国内外肿瘤患者提供优质的人文医疗服务(来源:肿瘤防治中心)

基础临床齐头并进,科研实力全国领先

筑巢引凤,科研平台取得突破性进展。中心新增肿瘤医学省部共建协同创新中心、广东省恶性肿瘤临床医学研究中心、广东省肿瘤精准医学工程技术研究中心、广东省肿瘤免疫与疫苗工程技术研究中心等4个省部级平台,支撑开展国际和国内多中心临床研究、转化医学研究和精准医学研究。

肿瘤防治中心拥有四大国家级研究平台(来源:肿瘤防治中心)

厚积薄发,科研成果实现了由数量多向质量高的跨越式转变。研究成果发表在N Engl J Med、Nature、JAMA、LANCET、BMJ、Nature Materials、Nature Medecine、Nature Genetics、Lancet Oncology、JAMA Oncology、J Clin Oncol等业界公认的国际权威期刊,实现了四大顶级医学期刊的全覆盖。高质量临床研究成果被NCCN等国际指南采纳,CCN助手2019年发布的中国大陆学者成果引用排名榜上,中心位列国内医疗机构首位。在2020年发布的自然指数榜单中居全球癌症专科医院第七、中国癌症专科医院第一。

人才济济,承担重大项目的能力显著提升。中心获国家自然科学基金立项407项,主持国家自然科学基金重点项目、杰出青年基金和优秀青年基金人才项目13项,牵头国家重点研发计划10项。

硕果累累,获得多项省部级以上成果奖励。徐瑞华教授团队完成的“消化系统肿瘤分子标志物的发现及临床应用”成果获得国家科技进步二等奖,马骏教授获得首届全国创新争先奖。中心还获得省部级科技奖励11项,其中省部级一等奖6项。

徐瑞华教授团队研究成果获得国家科技进步二等奖(来源:肿瘤防治中心)

放眼全球,多边国际合作成果显著。中心主办高水平国际学术年会逾26场次,在国际重要机构任职达到66人次。与美国MD安德森癌症中心共同开展9项姐妹医院网络基金项目,拓展了中心与顶尖国际同行间的癌症科研合作。主办的Cancer Communications是国内主办的影响力最高的国际肿瘤学期刊,有效提升了我国在国际肿瘤学界的影响力。

医学教育管理规范,师资力量显著增强

以立德树人为根本,师资力量显著增强。中心强化学风建设,增加对导师履行“立德树人”职责的考核内容,实现师德师风建设全面覆盖教师队伍。研究生导师人数较“十二五”翻倍增长,师资力量实现质的飞跃。

用最优秀的人培养更优秀的人(来源:肿瘤防治中心)

以优质生源为抓手,严把培养质量关。中心举办形式多样的夏令营活动,利用多媒体手段多渠道宣传,提高优质生源数量,研究生毕业论文国家抽查合格率100%。修订出版2本国家级规划教材《肿瘤学》、《临床肿瘤学》,新增“特种医学”一级学科学位授权点。

肿瘤防治中心出版多部国家级规划教材(来源:肿瘤防治中心)

以规范管理为主线,住培工作显成效。中心获批全国首批国家住院医师规范化培训基地,目前已发展成为10个国家级住培专业基地,2017年至2019年学员结业当年考核通过率100%。

结语

回顾“十三五”,中肿人凝聚共识、统一思想,马不停蹄地实现我们的梦想。

展望“十四五”,中肿人将在初步建成“三最一流”肿瘤中心的基础上,建设世界顶尖肿瘤中心,争创世界级的肿瘤创新基地,实现走得更高、更远的宏伟蓝图。凝心聚力、全力以赴,努力再创业,实现新跨越。

文稿终审:肿瘤防治中心 文朝阳