提到引力,大家一定会想到牛顿。一百多年前爱因斯坦相对论预言了引力波的存在,2016年,多国科学家首次探测到了引力波。我国也有一群研究引力波的科学家,其科研成果已经达到了国际先进水平。

央视新闻两会特别节目《晚八点 云上会》邀请到中科院院士、中山大学校长、我国空间引力波探测天琴计划首席科学家罗俊,对引力波和天琴计划进行解读。同时,节目组还邀请到青年学者、德国汉堡大学天体离子物理专业在读博士顾易坤,和罗俊院士一起探讨相关话题。

一个是引力物理学“巨擘”,一个是90后天体物理学“后浪”,他们的同屏交流会碰撞出怎样不同寻常的火花?

什么是引力波?

对于引力波,顾易坤表达自己的理解:“引力波给了我们一种新的方式去接受来自宇宙的信息,因为之前我们都是通过像电磁波这种,现在我们可以用全新的视野探索这个宇宙。”

罗俊从专业的角度解释道,引力波是爱因斯坦广义相对论的预言,剧烈的天体运动会带动周围的时空一起波动,这个波动就叫作“时空的涟漪”。简单来说,就是两个物体互相之间绕转,剧烈运动引起的时空背景的变化。

2014年,罗俊提出以中国为主导的国际空间引力波探测计划,即2035年前后,在距离地球约10万公里的轨道上部署三颗卫星,构成边长约为17万公里的等边三角形编队,在太空中建成一个探测引力波的天文台。

因为三颗卫星组成的编队在天空中形似竖琴,故名“天琴”,引力波就相当于天上的“琴弦”拨动时空的“涟漪”。

引力波探测,将可能带动激光、材料、光学、工程、计算机等诸多学科前沿的发展;引力波探测的很多技术将对或者已经对半导体制造、能源、材料、大数据等实用领域产生深远影响。

求贤异渴,学霸需要提前预定

罗俊表示,“目前华中科技大学、中山大学和东方红卫星公司等多个大学和研究所正在共同推进天琴计划”,“这需要全国团结一致、共同努力来开展的工作”。

国家级大型科技项目需要全国的努力,人才是其中最重要的因素。顾易坤所在的汉堡大学是其研究领域在德国排名前三的高等学府。“我看到他在德国汉堡大学的天体粒子物理专业读博,就知道八九不离十他是我们大方向要找的人,听到他对引力波的解释,就有了联系他的冲动,最后知道他是武汉大学本科毕业的,就觉得可以预约了。”罗俊科研团队成员、中山大学天琴引力物理研究中心常务主任涂良成,在直播节目结束后,联系上顾易坤,第一时间抛出“橄榄枝”,邀请他加入天琴团队,并表示“中山大学实验室的门一直向他敞开”。

“人才是创新的基础和源泉,没人啥都干不了”,涂良成直言对科研人员的需求及渴望。现在的天琴团队,已经不满足于“守株待兔”等待人才的加盟,而是主动邀约、精准找人,“目前中山大学有200多人,华中科技大学有400多人,计划3~5年再翻番,最终稳定在包括研究生在内的1500人的规模”。

任重道远,“还是要靠硬实力”

通过一场直播就能确定是不是需要的人才?显然没这么简单。涂良成坦言,两到三年的博士后经历是入职中山大学的基本条件,不过像顾易坤这样具有高度相关的专业性和国际视野的博士,毕业后可以到中山大学天琴中心做博士后,提前介入研究工作。涂良成表示,国内的科研环境现在已经非常成熟,特别是有天琴计划这样的大计划作为牵引,会带动一大批年轻人成长、成才、成帅。

虽然承诺大门一直敞开,涂良成说将来还会有多方面的考查,“我们招人不仅看研究工作是否漂亮,还要看综合素质,如团队合作精神、个人品质、价值观等,这些决定了一个人能够走多远,我们需要能跑‘马拉松’的年轻人”。涂良成补充道,“就是罗院士说的,要坚毅。”

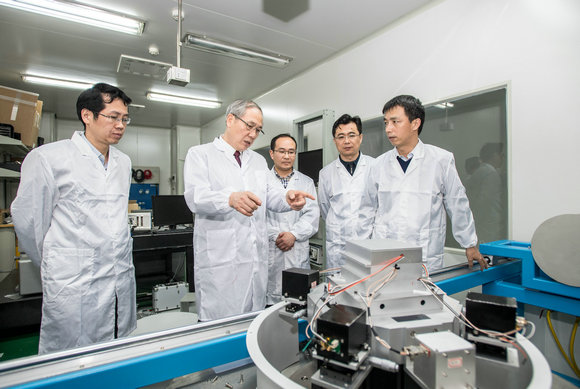

罗俊科研团队在交流引力波探测装置的运行情况。其中,罗俊(左二)、涂良成(右一)

在回答“如何才能成为一个学霸”时,罗俊特意提及坚毅的品格,“碰到困难,坚韧不拔、迎着困难上,最后想办法解决困难,我觉得是一个很重要的品质”。

顾易坤收到“橄榄枝”后表示,确实对中山大学和天琴计划感兴趣,同时也清醒地认识到最终还是要靠自身硬实力,计划先把正在做的项目做好。

罗俊说:“天琴计划不仅仅吸引着有科学兴趣的人,也越来越多地吸引着立志科研报国的各类人才。因为这个最终目标好似一个牵引器,它会‘生’出一个又一个国家急需的核心技术、战略重器,这是作为科学家的责任。”