中大新闻网讯(记者黄艳、余婷、王晨歆、巩文淼)“树人以文,润物无声”,自中山大学创立以来,中文学科便承载着文化传承与创新的历史使命。从1924到2024,百年积淀成就了中大中文的深厚底蕴,也书写了几代中文人薪火相传的辉煌篇章。在人文学术的沃土上,中大中文系始终以弘扬中华文化、服务社会发展为己任,立足岭南,面向世界,在教学与科研领域不断探索,成绩斐然。

作为国内人文学科的重镇之一,中大中文系不仅培养了大批语言文学领域的领军人物,更在文学、语言学、文化研究等多个方向为学界和社会作出了重要贡献。中山大学中文系承担了20项国家社科基金重大项目,先后荣获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖5次,6部著作入选《国家哲学社会科学成果文库》。学科建设方面,中文系组建了一支国内一流、传承有序的学术队伍,其中12位学者入选教育部长江学者奖励计划,在全国高校中名列前茅。本期《世纪中大·面对面》特邀中山大学中文系主任彭玉平,带领我们回溯百年中文的传承与发展,探讨中文学科在新时代的创新与担当。

“中大中文系渊源流长,又多脉共进”

《世纪中大·面对面》:我们知道,在建校之初就创办了中国文学系,今年中文系将与中大一起迎来百岁诞辰,百年中大与百年中文有着怎样的渊源与故事?

彭玉平:中文系确实也很有幸与中山大学同龄,1924年,孙中山先生合并几所在穗院校,成立国立广东大学的时候,中国文学系便应运而生。有中山大学的第一天就有我们中文系,所以百年校庆与我们百年系庆是完全重合的。这一百年来,中国语言文学系跟中山大学一起同心同向,见证了世纪的风云,也成就了中山大学和中国语言文学系在高等教育界以及中文学科界的不凡地位。中山大学的每一步发展,也都有中山大学中文系的深度参与。换句话来说中文系与中大,他们一直是风雨兼程、风雨同舟。

中山大学语言历史研究所全景

《世纪中大·面对面》:作为一个有着百年历史的院系,中文系是如何做好百年间文脉传承的呢?

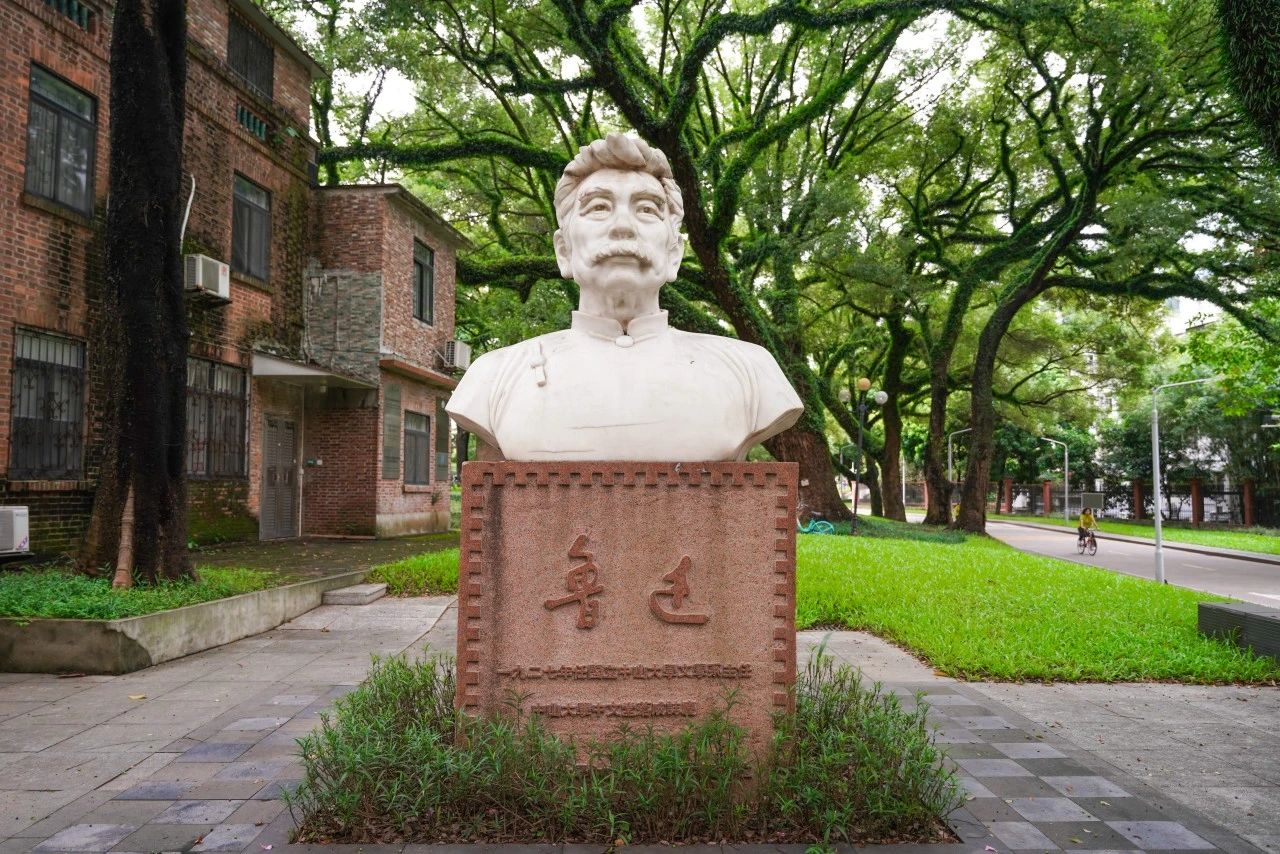

彭玉平:百年中文的文脉既渊源流长,又多脉共进。我想从几个方面来谈,我们中文系在刚刚设立时,有些学科就已经萌芽。比如说中国现当代文学,因为鲁迅从厦门来到广州担任国立中山大学中国文学系的系主任,他直接推动了这个学科,尤其是当代文学创作,在一个很短时期就达到了一个新的高度;再比如,文科学长陈钟凡的加盟,带动了一个新兴学科——中国文学批评史。第一部《中国文学批评史》就撰写在国立中山大学的校园里,这是两个早期学科的例子。

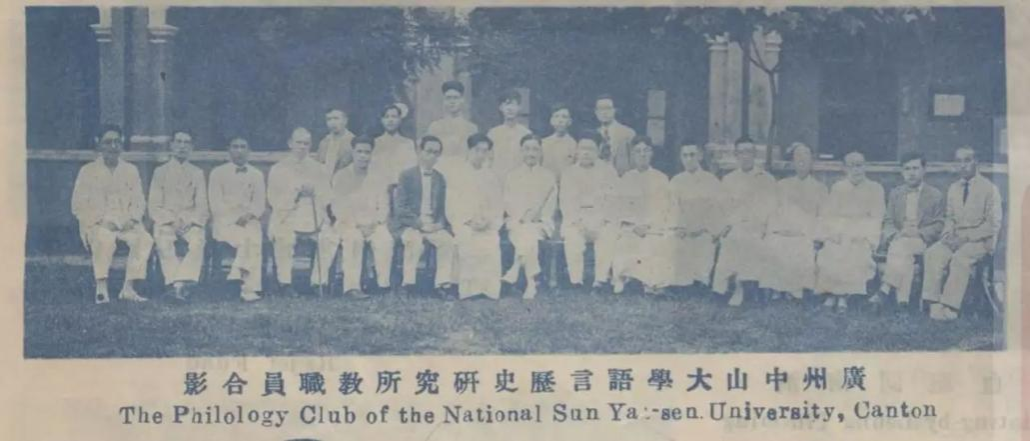

中山大学语言历史研究所合影《良友》1928年第29期

鲁迅白玉塑像

再比如词学在我们这个校园里也是根深叶茂。早年敦请的老师是来自新会的秀才陈洵,后来抗战爆发,陈洵年事已高,无法跟随学校迁徙,于是时在潮州任教的詹安泰,来到中大接续词学这一支文脉。随后,岭南一代词宗詹安泰的入室弟子邱世友先生也将词学的学术传承延续下去。再说批评史,陈钟凡写了第一部批评史后,1934年方孝岳出版了《中国文学批评》,这是20世纪非常有影响的一本批评史,方孝岳长期在中大任教。到了60年代,全国只有一部半的中国文学批评史,其中的一部就是黄海章的《中国文学批评简史》。所以,如果仔细梳理学科史,我们这个中文系有些学科的文脉延续了整整一个世纪。

再如古文字学,容庚、商承祚两位先生是全国闻名的“宝藏”学者,他们在这里扎根,带动了古文字学科的代代传承;还有戏曲学,从王季思、董每戡奠基,至今在全国戏曲研究界占有重要地位。当然,我在这里只是简单举一些例子,并不是全面地介绍。

容庚、商承祚二老

从另一个角度来说,中文系与国内其他中文系也可能有所不同,譬如我们一直注重文学创作。从这个大学和这个系创办之初直到今天,我们始终把文学创作作为中文教育的一个重要组成部分,相关课程设置和赛事安排等,我们从未间断过。大致可以说,中文系的文脉与中大的文脉是一体的。一所大学的灵魂是文化,而在中山大学的文化构成和发展中,中文系贡献了自己重要的力量。

《世纪中大·面对面》:中文系今天的这些学科有什么样的特点?

彭玉平:我们说文脉,更多的是关注其源流。但每一个学科的发展,都需要结合世界高等教育对该学科的期望来说。比如,我们的中国古代文学一直是国家重点学科,而同样的国家重点学科不止我们一家,但从上个世纪八十年代后期起,我们的中国古代文学研究逐渐形成了以“文体学”为核心的鲜明特色。因此,现在国内学术界提到中山大学的“中国古代文学”时,往往会说你们的文体学研究非常有名。

再比如戏曲研究。从解放前到现在,它的影响力一直在持续发挥,且广泛而深远。但进入新世纪后,我们的戏曲研究也发生了一些新的变化,比如从文本材料研究走向舞台和田野研究,我们自设的中国非物质文化遗产学科就将戏曲推向了更广阔的舞台。这些都是学科发展中值得关注的新动向。

再看中国现当代文学,到了新世纪或上个世纪末,它的研究方向从早年的文学史料学、港台文学、海外文学等研究开始转向百年中国文学思想、文学制度以及中国现当代文学编撰史研究。可以说,我们的学科发展在不同的历史阶段,它总会呈现出新的特色。

像古文字学,国家当下对这一领域非常重视,他是冷门绝学的重要组成部分。近年来,我们也在不断充实教师队伍,形成了一支涉及多个领域、各有专长的古文字学研究团队,重新构建了古文字学新的研究格局,提升了古文字学研究的深度和广度。所有这些,都是从历史深处走来,但在新的时代背景下,又焕发出了新的光彩。

中山大学中国语言文学系百年系庆丛书

“文学,不远且温暖”

《世纪中大·面对面》:就谈到文科,往往我们都会听到一句话叫“无用之用,方为大用。”对于“无用之用,方为大用。”这句话您有怎样的理解?

彭玉平:其实我也遇到过记者问过这个问题,说:“你们文学听上去很美,但似乎并不能解决实际问题。既然不能对现实直接发生作用,那到底有什么用呢?”这是一个很直接的问题。

其实用“有没有用”来考量人文学科,其实出发点就有问题,而且关于“用”这个字,本身就是多义的。人文学科是研究“人”的,他与研究“物”的理工科天然形成了学术视野的不同。人文学科超越了器物文明的层面,属于精神文明的一部分。例如,一个高度发达的经济与科技社会,一样可能会让整个社会的人心涣散,失去理想和目标。即使科技再发达、技术再先进,这个社会依然可能出现问题。习近平总书记说:“人无精神则不立,国无精神则不强。”人文学科就是给这个社会提振精神的。一个涣散的没有精神的社会,才是真的可怕。

我们这个社会需要凝聚一种民族的精神和国家的意识,需要敬畏历史,敬畏现实,当物质文明在茫然间失去方向的时候,就正是人文学科发挥作用的时候。所以,我认为“无用之用”这句话,对我们中文系而言,实际上是一种莫大的赞美,因为我们所做的,正是“无用之用”,是虽无器物之实用而有精神之大用的。

《世纪中大·面对面》:一个优秀的中文系毕业生,他应该具备哪些能力呢?

彭玉平:如果从本科的角度来说,我认为一个合格的中文系毕业生应该对中国语言文学有全面且系统的了解,而且要有致力于成为中国语言文学的传承者、研究者和创造者的使命意识。一个中文人,也应该具备一些特别的心性,如对语言文字有一种敏锐而独特的感觉。花开花落,风来雨去,这是常见的生活现象,但也同时是中文人心目中的文学意象。一个理工科的学生或许很少有“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”的感觉,但一个中文系有这样的感觉就很正常,而且值得鼓励,因为他文心长在,始终保持对这个世界的敏感和锐思。

在许多场合,“多愁善感”常被视为贬义词,是在平凡的生活中生出不平凡的感觉。但我认为对于中文人来说就未必如此。关键在于适度:多愁,只要不至泛滥;善感,只需不失边界,就是一种很好的中文人的状态。中文人应当保持对这个世界的敏感,去感知世事轮回、季节更替,抬头看树,低头看草,都是一种对世界的关切。什么时候你对这个世界迟钝了,无动于衷了,完全无感了,你的文心可能也就真的死了。而没有文心的世界是愧对天地之心的。

人文学科的核心是文史哲,这个顺序也很能说明问题。我曾经打过一个比方,好像要先声明一下,这个比方没有高下之分,它只是表达我对文史哲学科的一种朦胧感觉。我说,历史看上去有点远,哲学看上去有点冷,只有文学不远,而且温暖。我还说过:当历史还有温度的时候,往往就是文学;当文学冷却之后,历史才如期而至;而当文学、历史都渐行渐远的时候,哲学开始鸟瞰这个世界。这当然是我个人的看法,不一定对,但总有几分道理在里面。

《世纪中大·面对面》:中文系这么多年,也培养了非常多的优秀的人才。在您的印象当中有没有让您印象很深刻的学生或是毕业的校友?

彭玉平:百年中文真是人才辈出,这也是我深感自豪的地方。中文系的校友真是“历历钦贤,寰内星罗布”。例如,我们有本硕都在这里就读的北京大学博雅讲习教授陈平原老师,他是当代国内现当代文学研究的标志性人物。他的研究范围广泛,在现当代文学研究之外,还包括大学教育、社会文化、现当代文学与社会等多个方面,构成了广义的人文学研究体系。我觉得,他的研究不仅在这一领域臻于高境,也树立了一种很好的学术范式,他是一个有思想有方法有情怀的一代学者的仪型。

中文系的校友中还有曾任广东省委书记的林若,有以《白门柳》获得茅盾文学奖的刘斯奋,有在流行音乐界大放光彩、堪称现象级的陈小奇,还有世界冠军许银川、孙淑伟等。简单来说,无论在学界、政界、文学界,还是在音乐界、体育界等,才人辈出,他们构成了百年中文的璀璨星河。我们正在中文系展览的“中山大学百年百诗百书百影联展”,就可以大体视为是中文系才情的一次集中展示(摄影展得到了校内保继刚、宋尔卫和余志的大力支持)。

总的来说,我认为百年中文培养的学生,类型多样,才华横溢,为中山大学增添了许多光彩。有人说中文系是“万金油”,这话有两种理解:一种是觉得中文人似乎没有明确的专业边界,什么都能做;另一种理解是,中文人的适应能力极强,无论介入哪个领域,都能迅速适应,因为文学与文化是所有专业的“底色”,任何一个专业或行业如果没有文化作为底蕴,恐怕是行之不远的。

中山大学中文系百年系庆大会

“朴实而自信的中文系,我对它的未来充满了信心”

《世纪中大·面对面》:明年我们就进入新百年了,站在第一个百年和第二个百年的交汇点。您作为中文系的系主任对我们中文系未来的发展还有一些什么展望?

彭玉平:在国内大学中,中山大学一直不怎么高调,连校史也截然以孙中山先生创办国立广东大学的1924年算起,因为这个大学叫“中山大学”,道理就是这么简单和朴实。其实,按照许多高校确立校史的常例,往前推几十年甚至六七十年,不是没有材料支撑的。所以,不高调并不意味着没有值得高调的内容或基础,她只是把朴实作为一种值得敬畏的大学文化来看待而已,根子还在自信。在我看来,这个大学不浮躁、不俗气、不好高骛远、不玩花拳绣腿,目光坚定,步履稳健。在这样一种大学文化的熏陶之下,中文系当然也一如既往地保持着这种朴实而务实、刚健而从容的作风。

过去的一百年,给我们这所大学、给我们这个中文系奠定了非常好的传统。而一种传统,一定要在与时俱进中,才能永恒地葆有质感和光泽。坚守优秀传统和创造新的文化传统,是并行不悖的。因此,在新的百年即将开始之际,我们当然既要守正,也要创新。没有守正,就没有根基,没有来处;没有创新,未来的步伐就不够稳健、不够魄力。

这是一个朴实而自信的大学,也是一个朴实而自信的中文系。我对它的未来充满了信心。

结语

语言承载文明,文学滋养心灵。中山大学中文系始终致力于传承中华文化、推动学术创新,为国家培养具有深厚文化底蕴和创新能力的复合型人才。立足百年积淀,面向未来,中大中文将继续以“立德树人”为根本任务,不断深化学科内涵建设,聚焦中华优秀传统文化与当代社会发展的融合创新。

新的百年,中大中文系将以文化自信为引领,以服务国家和社会为使命,勇担时代重任,为中华文化的传承与发展提供强有力的精神支撑,谱写中文学科在新时代的新篇章。