中大新闻网讯(通讯员蒲欢)10月15日至18日,中山大学历史学系曹天忠教授、李欣荣副教授及历史学系硕博研究生一行10人赴仁化、南雄等地进行田野考察。考察团队追溯抗战时期中山大学迁往仁化办学的踪迹,收集史料、口述访谈的同时,对当地革命史相关史迹进行了实地考察。在此次寻访故地的过程中,师生们回归历史现场,深入探索发掘,隐藏在南岭群山中的故人、故史及诸多珍贵的历史细节逐一浮现。

烽火办学:抗战时期中大自坪石疏迁仁化

1944年底至1945年初,日军进犯粤北,粤汉线失守。日军占领湖南宜章县属栗源堡后,中大办学所在的坪石镇陷入被敌包围之势。学校决定紧急由坪石向东迁往仁化、梅县,向西迁往连县,分散三处办学。数百名中大师生迁往仁化,由工学院院长陈宗南主持教务,随后中大附中校长司徒汉贤率领附属中学师生也到达仁化办学。考察团此行循着中大在仁化办学的碎片线索,通过实地走访、口述访谈等方式,收集到诸多珍贵的历史细节。

10月15日下午,在长江镇文化站萧生奎站长的引导下,师生们前往真仁村,寻访中大在长江镇的办学旧址。据《长江镇志》记载,1945年,广州中山大学部分师生曾迁至长江镇,并在县属长江造纸厂,开办中大附中4个班,招收学生100多人。中大在此办学仅一个学期,于抗战胜利后迁回广州。中大在长江镇办学期间,得到当地百姓大力支持,如乡绅刘墨山为支持中大在长江办学,曾有捐出30000斤稻谷的义举。

考察团在真仁村中大办学旧址旁合影(来源:历史学系)

在口述访谈中,萧生奎站长和当地村民刘炳堃向师生们讲述了中大师生在办学旧址附近的象形岭下挖建防空洞的故事,弥补了诸多历史细节。防空洞遗址尚在,当地百姓为防止小孩入洞遇险,已将其填埋。

当晚,仁化县史志办邀请当地文史专家与师生们举行了座谈会。出席座谈会的有仁化史志办潘小明主任及王进老师、谢文嘉老师等当地文史专家。会上师生们和当地专家就仁化地方史、仁化与中大深厚的历史渊源等话题展开亲切交流。同学们在交流互动中提出自己的困惑,得到当地文史专家的详细解答,增进了对仁化地方史的了解,收获满满。

仁化史志办文史专家与考察团师生热烈交流(来源:历史学系)

10月16日,沿山路盘旋而上,在南雄市百顺镇党委李江华书记的引导下,考察团来到邓洞村,寻访中大师生迁学途中喋血邓洞坳的往事。侯运隆老人现已82岁高龄。据他回忆,儿时途径埋葬点时曾听父亲讲,当时中大师生与日军在邓洞坳遭遇,师生们被日军开枪追击,致五人遇难。当地老一辈的村民分两堆帮忙安葬,曾有中山大学的人来到墓前立牌,约80公分的木板上用毛笔写着“中山大学学生墓”七个大字。这一说法在村民侯金生等人的口述访谈中亦得到印证。

行走在这片被当地人称为“旱禾土”的山间,当地村民侯金生带考察团找到了中大师生的埋葬点,隐匿在茂密的竹林中。曹天忠老师提出中大后续会对埋葬点进行修缮,立碑怀念。考察团一行在墓前默哀致悼。

此行考察团不但找到了中大学长们的长眠之处,还意外从邓洞中大学生墓旁寻得一株黄花倒水莲。师生们将其带回中大校园,以留一份记忆,存一份思念。

带回一株黄花倒水莲(来源:历史学系)

随后,师生一行由黎郁文委员引路,参观了闻韶镇白竹村的刘氏宗祠。中大师生们在邓洞坳遭遇日军后,转移至闻韶白竹等地,伤员得到当地百姓的救治,办学也得到当地百姓的热情帮助。其中,中山大学党支部带领师生们入住刘氏宗祠,在白竹、石围一带继续领导开展抗日宣传,赓续抗日烽火。

10月18日,考察团继续寻访中大抗战时期迁办仁化的足迹,来到仁化扶溪镇紫岭村。在村委会谭艳梅书记的引导下,参观了当地的谭氏大宗祠。

随后,考察团在当地亲历者或后人的讲述中,对中大在扶溪的办学往事有了进一步了解。扶溪学校党支部书记、仁化县作协成员李汉球回忆称,曾在1980年代听李学兴(曾任乡政府职员)、李润源等人讲起中大在扶溪办学的相关事迹。中大师生来到扶溪后,借当地祖祠上课,并在当地开展抗日宣传,通过演街剧、作演讲等形式来动员当地群众。中大办学也得到当地人的帮助与支持,例如当地乡绅谭凤仪(字南约),是当地最后一个贡生,曾捐赠100担粮食给中大。

扶溪学校党支部书记李汉球(右)接受口述采访(来源:历史学系)

谭进修老人出生于1930年,于1951年参军。曾任谭氏宗祠会长,以前也是供销社主任。据他回忆,中大来扶溪办学时,他年纪尚小,见过当时中大的负责人,40岁左右,穿中山装,曾在粜谷坪作过演讲。中大办学期间,师生们分散到各小组的谭氏宗祠入住。从为中大师生捐谷一事中,当地百姓对中大办学的热情支持亦足以想见。

随后师生们来到扶风书院旧址,这里曾是中大在扶溪办学的所在地。扶风书院于1908年改为仁化县第三区国立高级小学,后改为扶风乡中心学校,后来塌掉,现已重修成民房。

扶风书院旧址已重建为民房,中大曾在此办学(来源:历史学系)

此行除追寻抗战时期中大在仁化办学踪迹外,考察团也在丹霞地貌的参观考察中寻找中大五代学人与仁化的紧密联系。17日,在仁化史志办潘小明主任的引导下,考察团来到丹霞山。中山大学五代学人在丹霞地貌的命名、地质研究、申遗中作出不可磨灭的贡献,这里凝聚着中大学人的心血与长年的学术接力。1928年冯景兰先生等将丹霞山及粤北地区形成丹霞地貌的红色砾岩层命名为“丹霞层”,继而陈国达教授于1939年首先提出“丹霞地形”的术语。1943年至1948年,吴尚时、曾昭璇教授等分别对丹霞山的地层、岩性、构造、地貌发育等方面进行了研究,为丹霞山的地貌研究工作打下基础。1982年,黄进教授提出了丹霞地貌最基本的坡面形态特征和坡面发育过程,并组织召开了第一届全国丹霞地貌旅游开发学术讨论会,成立了丹霞地貌旅游开发研究会,丹霞地貌学走向成熟。此后,以彭华教授为首的研究团队,继续加大对丹霞地貌的研究和宣传,对丹霞地貌的国际认同和申报世界自然遗产起到重要的学术支持作用。

吴雪芳讲解员为考察团介绍丹霞地貌(来源:历史学系)

红色记忆:中共革命脉络在仁化、南雄

10月15日上午,师生一行驱车前往仁化长江镇,经由长江镇文化站萧生奎站长引路,前往中共五岭地委旧址。此行途径凌溪革命烈士纪念碑,考察团在此驻足悼念。凌溪革命烈士纪念碑上雕刻着在革命斗争中英勇牺牲的烈士名字,汇聚着凌溪这片热土上的红色记忆。

凌溪革命烈士纪念碑(来源:历史学系)

中共五岭地委旧址位于凌溪村高坪小组南台山旁,附近竹木丛生,溪水踪凉。长江镇人民政府在遗址处立有“中共五岭地委成立遗址碑”。1946年6月26日,国民党撕毁《停战协定》,全面内战爆发后,中共广东区委作出“恢复武装斗争"的决定。次年3月,中共香港分局派张华到粤北,在云影庵召开会议,并在此成立了中国共产党五岭地区委员会。中共五岭地委成立后,明确了五岭地区游击战的方针、步骤和“坐南朝北”、多支多点、星罗棋布地建立和发展游击根据地的要求,决定亮出旗帜,广泛发动群众,继续开展“反三征”斗争和减租减息、破仓分粮的群众运动。在五岭地委领导下,五岭地区的武装力量进行了多次斗争,为解放华南地区做出了重大贡献。

在中共五岭地委旧址合影(来源:历史学系)

10月15日下午,考察团参观了长江镇中山公园。中山公园原名高岗庙,1930年广东省独立警卫旅三营进驻长江时,将其开辟为“中山公园”。这里是是红二师前锋别动队侦察长江墟主要侦察点之一。1954年长江镇人民政府把自1927年仁化县第四区(长江)农民协会执行委员会成立至1950年冬,配合中国人民解放军剿匪取得胜利,在长江镇地区历次的革命斗争中光荣牺牲的29名烈士安葬于中山公园,并在1967年5月于中山公园顶坪建成“革命烈士纪念碑”。

10月16日下午,考察团来到南雄百顺朱安村沙坑,经由朱安村党支部陈云峰书记、麦泉委员引路,参观了三五九旅遗址。据陈书记介绍,当时被称为南下支队的三五九旅曾在此驻扎,部队利用陈氏祠堂开会,旁边便是炮楼。

随后,考察团前往黄屋城村参观,受到当地村委会黄城英主任的接待。黄主任介绍黄屋城建于明朝,至今有600多年的历史,城墙以花岗条石和青砖砌成,具有防御性质。旧时先后有黄、诸、严三姓居住在城内。老屋祠堂内的立柱有减震作用,下面的石杵可移动。在黄主任的引导下,师生们还去往当地天后宫和钟屋围楼参观。

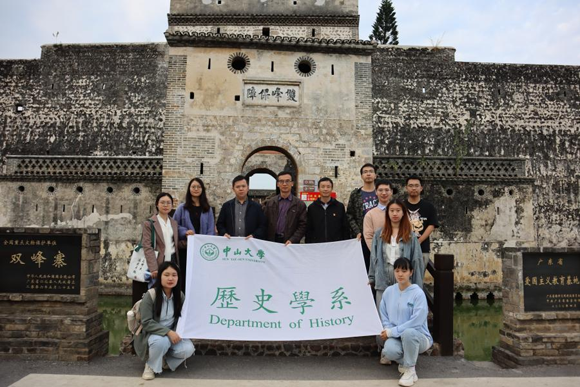

18日下午,考察团来到此次行程的最后一个考察点——石塘镇双峰寨。石塘村支部书记李朝用和石塘镇宣传部刘艳凤委员热情接待了考察师生。双峰寨曾是共产党领导的农民自卫军与国民党正规军反动派斗争的红色堡垒。1928年大革命时期,石塘地主李志春勾结国民党七军第二十一师的一个团,伙同当地反动派武装,于1928年3月29日,突然包围了双峰寨,寨内七百多军民在营长李载基的领导和指挥下,与敌人开展了震撼粤北的双峰寨保卫战。这场保卫战历时九个多月,毙敌一百一十多人。在粤北农运史下写下了光辉的篇章。

随后由李书记引路,考察团参观了当地的龙母宫。龙母宫在当地也被称作石塘娘娘庙,始建于1889年,1928年南昌起义后,红军经此地前往乐昌会师,曾在龙母宫营宿。

考察团在双峰寨前合影(来源:历史学系)

追寻过往,抗战时期中共在粤北山区的红色革命激荡人心,中山大学在烽火中流离,疏迁仁化的办学过程历经艰苦。记忆的碎片在田野考察的推进中日渐连缀,最终将中大与红色革命、民族命运紧密相连。在风雨飘摇的年代,底蕴自兹酝酿,各代学人不断接力,终而垒起屹立不倒的“南天一柱”。忆往思今,路在脚下,从过往中汲取力量,在追忆与体悟中继续攀登。

文稿终审:历史学系 杨元红