中大新闻网讯(通讯员王子木、蒲欢、袁兵根、赵葭莹、石晓玲、李艳、龚苗)为庆祝中国共产党成立100周年,弘扬中山先生革命精神,在孙中山基金会的资助下,中山大学历史学系与广东省社会科学院历史与孙中山研究所联合开展“孙中山与中山大学”实地修学活动。中山大学历史学系党委书记杨元红、赵立彬教授、李欣荣副教授、张文苑老师,广东省社科院李振武研究员、刘世红助理研究员及两单位的本、硕、博学生一行26人,于2021年7月25日至31日前往桂林、梧州、罗定等地,一路追寻孙中山先生自广州溯江抵梧州进至桂林的革命足迹,实地考察了近代革命史与区域史相关史迹,搜集抗战时期中山大学西迁办学的地方文献资料,并与当地中大校友开展口述寻访活动。

追寻孙中山在广西的革命史迹

7月30日,考察团来到孙中山出巡广西的第一站——梧州。梧州扼浔江、桂江、西江总汇,为广西的“水上门户”。1921年10月17日,孙中山抵达梧州,在当地召集各界人士,发表北伐演说,随即前往南宁,与陈炯明共商北伐大计。然而,陈炯明态度模糊,孙中山只好于29日折返梧州,等待陈的答复。期间,孙中山先生在当地积极宣扬革命,关心民计民生,为梧州的发展做出了贡献。

伴着煦日和风,师生们来到梧州市中山纪念堂参观。1925年,孙中山逝世后,时任梧州善后处处长的李济深随即倡议筹建中山纪念堂,1930年,纪念堂顺利建成。在纪念堂内,考察团仔细观看展陈内容,深入了解孙中山先生驻节梧州时开展的主要活动。

2021年7月30日,中大历史学系和广东社科院师生抵达梧州中山纪念堂参观(来源:历史学系)

追寻孙中山先生的足迹,考察团一行来到平乐,参观当地的粤东会馆、中山公园等地。

1921年11月15日,孙中山离开梧州,北上桂林,于27日途径平乐,与时驻平乐的将领李烈钧会面,商谈北伐军事计划,并会见了平乐县县长及各界代表,商讨征剿和招抚当地土匪事宜,维护地方治安。当天,他还曾应邀来到粤东会馆,参加平乐县广东籍商人举办的欢迎会,并与胡汉民在此发表演讲。粤东会馆南临漓江,由平乐的广东籍商人于清顺治十四年发起兴建,是广西最早兴建的商业会馆之一。考察团了解到,2015年时,当地举办妈祖文化节,将妈祖迎奉至此,会馆自此变作当地的天后宫。在会馆的墙壁上,大家发现了《奉宪永禁赌博》《重建观音堂》等碑文,通过涂抹面粉,石碑字迹稍显清晰。师生们现场研读碑文,了解平乐的社会风俗与历史变迁。

考察团成员研读粤东会馆碑文(来源:历史学系)

考察团随后来到了平乐县中山公园。中山公园原为平乐县文庙,修建于宋徽宗宣和二年,一直保持着春秋两祭。直至1925年,文庙被辟为学校。后来,平乐人民为了纪念孙中山莅临平乐,将其改建为“中山公园”。

考察团在平乐县中山公园聆听讲解(来源:历史学系)

在阳朔,考察团继续踏寻孙中山先生的革命踪迹。1921年11月28日,孙中山船队自平乐启程,溯江而上,次日抵达阳朔。师生们行至阳朔西街,来到孙中山曾经在阳朔的演讲处。当年,孙中山先生在阳朔码头下船,受到当地知事及各团体代表的热烈欢迎,随后,他在码头附近发表演讲:“此次大军北伐,扫除盗据民国之亡清余孽,而恢复全国真正共和,亦当无难事也!”,表达出对北伐的信心。考察团了解到,孙中山还曾为阳朔的发展提出建议,认为阳朔人民应改变交通不便之状况,并开矿、造林、种果木,振兴各种实业,努力开发富源。孙中山先生遗风、遗泽,值得我们思慕与怀念。

锦石奇峰次第开,清江碧溜万千回。考察团乘舟泛于漓江之上,赴兴坪渔村考察。1921年11月29日,孙中山先生率船三百余艘沿漓江而上,途径兴坪渔村,在此停宿。2004年,孙中山先生的孙女孙穗芳女士在孙中山登岸之处立碑纪念。师生们从孙中山先生系舟处登岸,进入渔村。村中屋舍依旧保存完整,建筑皆为青砖黑瓦、坡屋面、马头墙样式。有些房屋门墙较为高大,布局讲究,有雕饰精美的瓦当和飞檐。

考察团在孙中山先生系舟处碑刻前留影(来源:历史学系)

1921年12月4日,孙中山抵达桂林,在此设立北伐大本营,以便领导西南各省的革命发展。2021年7月26日,考察团在广西师范大学陈国保老师的陪同下,来到桂林靖江王府,考察中山先生的历史足迹。王府国学堂前竖立着一块石碑,正面刻着“孙中山先生驻节处遗址”。在此,孙中山曾以陆海军大元帅的名义,召开军事会议,公布会议条例,准备于1922年春日入湘北伐。当时,驻扎在桂林的有粤、桂、滇、黔各军,这些军队关系复杂,常有矛盾,为此,孙中山特意作了有关“军人精神教育”的演讲,勉励各军团结一心,造成光辉之革命。驻桂期间,孙中山还曾电令广西各方整顿吏治、肃清土匪、约束兵士,抚慰地方民众。1921年12月13日,共产国际代表马林在共产党员张太雷的陪同下,专程从上海到桂林会见孙中山。在会谈中,马林就中国革命问题提出了改组国民党、创办军官学校、谋求国共合作三项建议。这些建议得到了孙中山的认可,开启了其联俄、联共的历史转折。

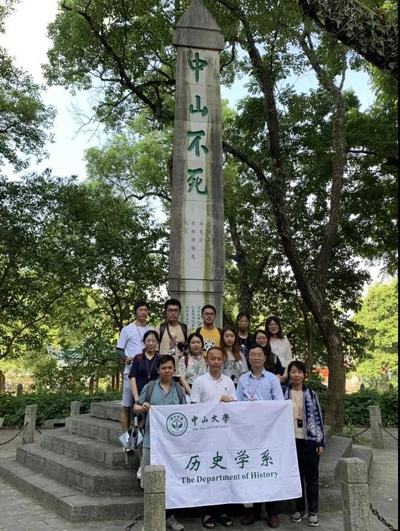

绕过黄墙青瓦,考察团来到王府的独秀峰山脚处,一座巍峨的中山纪念塔屹立在此。1925年3月,孙中山先生在北京逝世,桂林知事李任仁建议在桂林王城修建中山纪念塔,以缅怀中山先生和纪念广西统一。

考察团参观中山纪念塔(来源:历史学系)

中山大学的抗战西迁与续缘广西

寻访中山大学过往的车尘马迹是本次修学的重要内容之一,考察团一行通过口述访谈与田野考察活动,拾起中大校史的点点滴滴。

抗战时期,中大在战火纷飞中几度迁徙,罗定是中大最初的选址之地。2021年7月31日,考察团驱车来到罗定,在罗定市博物馆副馆长徐子明与罗定市文广旅体局文物部负责人黄东成的陪同下,追寻中大在烽火中办学的履迹。

1938年10月,日军逼近广州,各高校及中学纷纷计划迁徙。中大选址罗定有几点考量:其一,罗定是粤桂交汇之处,也是连接广东和西南大后方的枢纽;其二,当地物资补给较为丰富,有百余家火柴厂,能较容易地满足学校的照明需求;其三,罗定是蔡廷锴的故乡,在当地负责维持治安的士兵原系十九路军的战士,他们英勇杀敌的威名传遍四方,这使罗定享有较安定的环境。1938年10月19日至20日,中大开始安排师生乘船西渡,并分批押运校内公物,至十月底全部运抵罗定。

中大将研究院、文学院、师范学院和图书馆安置于罗镜镇。罗镜镇曾是明清时期罗定州管理南部数镇的分州,比一般的镇层级高,也更为繁荣。站在罗镜人民广场上,向后望可以看见绿树远山,向前看则是一条笔直的路,两侧有座座骑楼。徐子明馆长告诉我们,这一广场就是以前中大文学院的办学旧址。当年,这里地形较开阔,又正处于罗镜的墟市,周围商铺林立,附近还建有蔡廷锴所办的民众图书馆,这为中大的办学和师生的生活提供了便利。之后,考察小队在徐馆长等陪同人员的指引下,去到了东山祖庙,此处同样因庙前有较宽阔的广场,便于盖大棚以设立教学处,而成为中大当时的办学点。

考察团抵达罗定市罗镜镇,探寻中大的办学旧址(来源:历史学系)

下午,考察团一行驱车前往位于罗定市北关里的罗定学宫。当时,农、医、法三学院,及学校总办事处皆安置于罗定城内。罗定学宫也是中大以前的办学地之一。学宫本为当地的文庙,始建于清顺治四年,之后不断修缮、扩建。中大迁至罗定后,在学宫外设立教学处,并在学宫内设置了一部分校舍。从罗定学宫向西南走,便可见云龙书院旧址,中大校长邹鲁曾在此处居住,如今,书院的建筑已被用作酒厂和䜴厂,只余沉默的灰墙见证着中大办学的痕迹。

罗定学宫承载着中大办学的记忆(来源:历史学系)

中大在罗定的办学仅持续短短两个月。1939年1月,由于罗定经常受到日军轰炸干扰,城中又汇款不便,中大的教学困难重重。经过几番考量,中大最终决定另迁云南澄江。中大等院校在罗定的办学时间虽不长,却对当地产生了不小的影响。在抗战期间,当地文化教育水平曾一度突飞猛进,其文化生活也变得繁荣丰富,影戏之放映,话剧之公演,书画金石等展览,蔚然可观。

在广西桂林、梧州,考察团与当地中大校友进行了联络交流,开展口述访谈,受益匪浅。

7月29日,考察团拜访了中大梧州校友会,并了解了一段中大在梧州的办学往事。1985至1987年,中山大学与梧州市委在梧州创办了中山大学梧州政史班,留下了改革开放初期在梧办学的历史印记。据李丽月、邱洁玲两位学姐讲述,1985年中大在梧州的办学直接与政府对接,由政府委托中大联合培养,招收有工作经验的人才。政史班以工龄长短分为两个班,工龄三年的同学在夜大班,工龄五年以上的则在干部进修班,班级老师皆为中大的老师,他们从广州坐船,溯江而上,来到梧州授课。毕业后,政史班的同学多在公检法、教育局等机关单位发挥光热,为梧州的发展奉献了自己的青春。可见中大教育对地方人才培养、社会建设产生了重要的影响。

从桂林、阳朔、平乐,至梧州、罗定,在这为期七天的修学行中,考察团跨越时间的维度,追寻着孙中山的革命履迹,挖掘着中大办校的点滴,也触摸着当地深厚而多层次的历史记忆。行走之中,师生们深入历史现场,实地调研了沿途城市的人文风貌、历史遗迹,同时收获了大量的碑刻资料,阅读了不少人文记载,将历史环境与文本材料结合起来,对桂林、梧州等地的革命史、区域史有了更准确的理解和把握。与此同时,在老师的指导下,学生们在考察途中不断发现问题,寻找史料,相互辩难,以求真的态度严谨地考证,努力践行着历史学的思维方式。

文稿终审:历史学系 杨元红