中大新闻网讯(通讯员肖智勇)我们从哪里来?我们向何处去?人类在历史的长河中穷尽时间与方法奋力探寻,却在地球这颗蔚蓝色星球上难觅证据。“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”终于,我们开始在夜幕下仰望天空,或许那地球之外、群星闪耀的宇宙深处埋藏着这个“终极”问题的答案。

从1957年10月4日第一颗人造卫星发射到1969年7月16日阿姆斯特朗迈出“人类的一大步”,从1970年4月24日“东方红一号”升空到2021年5月15日“祝融号”登陆火星,近一个世纪以来全人类都在奋力拓宽文明的疆域。我国的深空探测事业更是在近十多年来蓬勃发展,逐渐跻身世界前列。伴随着深空探测技术日趋成熟,现在我们终于能一窥苍蓝穹顶外的奥秘,而这穹顶之外正是行星科学关注的领域。

2007年10月24日,嫦娥一号探测器成功发射,正式拉开了中国月球与深空探测的帷幕。随后,我国成为第三个成功登陆月球、第二个成功登陆火星、以及第三个成功返回月球样品的国家——自此,中国的行星探测发展进入快车道。

为响应国家战略需求和科学发展需要,中山大学于2017年依托大气科学学院成立了空间与行星科学系,并陆续引进一批深度参与国内外行星探测任务的青年人才,开展行星科学教学和研究。建系以来,空间与行星科学系师生代表中山大学为国家深空探测战略规划的实施贡献力量:作为核心科学家团队成员,在嫦娥一号至四号探月任务中大放异彩;与航天部门通力合作,为“天问一号“火星探测任务的数据传输保障提供辅助决策信息;令世人瞩目的嫦娥五号月球采样返回任务也将留下来自中山大学的印迹,珍贵的月球样品将进驻空间与行星科学系,助力科学分析,助力探索行星的奥秘。

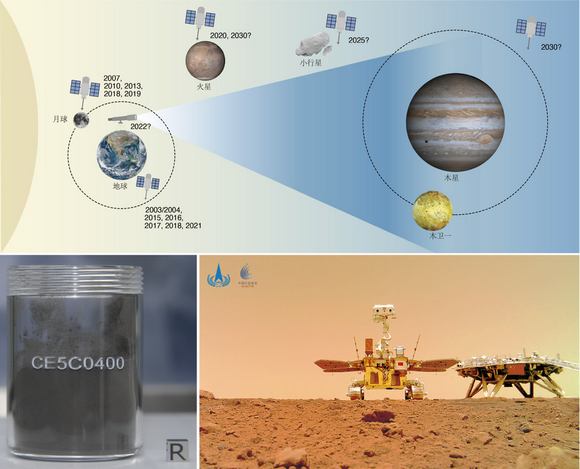

上:中国深空探测规划图;左下:嫦娥五号返回的月球样品;右下:祝融号在火星表面获取的影像

(来源:大气科学学院)

行星科学是一门新兴的交叉学科,是一个国家科学和技术全面发展的试金石。它以地球科学和天文学为根基,与工程技术紧密结合,目的是要探索行星的过去、现在和未来,追寻太阳系的起源和演化。如今,方兴未艾的深空探测已上升为国家战略,伴随而来的必然是国家对大力发展行星科学学科、积极培养行星科学领域人才的迫切需求。

中山大学大气科学学院空间与行星科学系是我国在这一领域的重要学术研究和人才培养基地,是中国高校行星科学联盟创始成员之一。基于中山大学综合性高校学科门类齐全、专业基础扎实的特点,空间与行星科学系正在努力探索中国高校的行星科学发展之路,包括有机融合教学平台和科研平台,结合丰富多彩的夏(冬)令营等实践活动,培养学生的逻辑思维、专业基础和动手能力,使学生在综合素养上得到全面锻炼,提高未来的国际竞争力。空间与行星科学系成立近四年来,鼓励引导学生参与国家深空探测任务,旨在培养行星科学专业性人才。部分已毕业的优秀学子深受国内外专业机构的青睐,他们正在各自的科研、业务岗位展翅高飞、充分实现人生价值。

空间与行星科学系学生参加科研和实践活动

左上:学生自发组织学术研讨会;右上:欧美学者来访并指导学生科研实习;

左下:学生参加野外考察;右下:学生赴海南观摩“天和”空间站核心舱发射

(来源:大气科学学院)

服务国家战略,紧盯科学前沿,培养高质量专业人才是空间与行星科学系矢志不渝的办学目标。目前,空间与行星科学系师生正在紧密围绕国家战略,参与多项未来探测任务的论证,为月球空间站建设、载人登月、我国首次小行星探测和木星探测等国家重大工程做出贡献。

空间与行星科学系崔峻教授领导的中国地球物理学会行星物理专业委员会主办首届全国行星科学大会

左上:大会开幕式现场,共计千余名代表出席;右上:师生代表合影;

下:本科生刘伽晨(左)和黄旭(右)做学术报告

(来源:大气科学学院)

千年前,古人看着繁星点缀的幕布,发出“不敢高声语,恐惊天上人”的叹词;而如今,随着科学技术不断革新进步,“拜华星之坠几,约明月之浮槎”已然不再是空想。随着国家战略的进一步推进,中山大学大气科学学院空间与行星科学系也必将大步前行,心之所向,素履以往,为祖国、为全人类探索宇宙深处贡献力量!

未来可期,我们在珠海校区等待莘莘学子的加入,并肩奋斗,在中国的深空探测史上留下中山大学的足迹。

文稿终审:大气科学学院 郑慧