编者按:

全面抗战的1938年至1945年期间,为保全华南乃至国家文脉,中山大学先后转徙广西龙州、云南澂江、广东坪石、梅县等地,颠沛流离, 烽火逆行,坚持办学,弦歌不辍。近四年来,在学校文化传承专项(文化建设)、历史学系、档案馆及孙中山基金会的联合支持下,我校历史学系师生沿着当年的迁徙路线进行实地考察,以田野调查、文献搜集及口述访谈等方式挖掘、抢救大批资料,填补了校史研究的空缺。这些考察展示了近代域外高等教育教育中国化、在地化的过程,既是中山大学校史研究成果,追寻红色足迹的教育体验,也有力地推动了由广东省政府主导的华南教育历史研学基地的建设。

本系列文章按照办学的时空先后,包括广州、广西、云南、粤北坪石、粤东梅州、潮汕等部分,在历史学系党委书记龙波老师关怀下,得到曹天忠教授、赵立彬教授、李欣荣副教授等人的精心指导,由历史学系博硕士研究生胡锐颖、梁倩影、肖胜文、谢明杏、钟文静等执笔完成,通过抗战史、高校史与革命史三个维度,为读者勾勒出一幅田野中的中山大学抗战迁移历史图景。

2020年8月15日至22日,正值汕头开埠160周年之际,由孙中山基金会资助、中山大学历史学系主办的“孙中山与中山大学”第三期实地修学活动在潮汕举行。我校历史学系教授赵立彬、曹天忠,副教授李欣荣、资料室负责人张文苑等率领11位硕博研究生赴潮汕进行田野考察、文献调查、口述访谈和研学讨论。通过连续八天的高强度学术拉练,大家实地调研了近现代潮汕区域史,寻找有关孙中山与中山大学的吉光片羽,探讨近代革命对当地的影响,以此拓展相关研究的新线索和新思路。

史海寻踪:档案中的中山大学

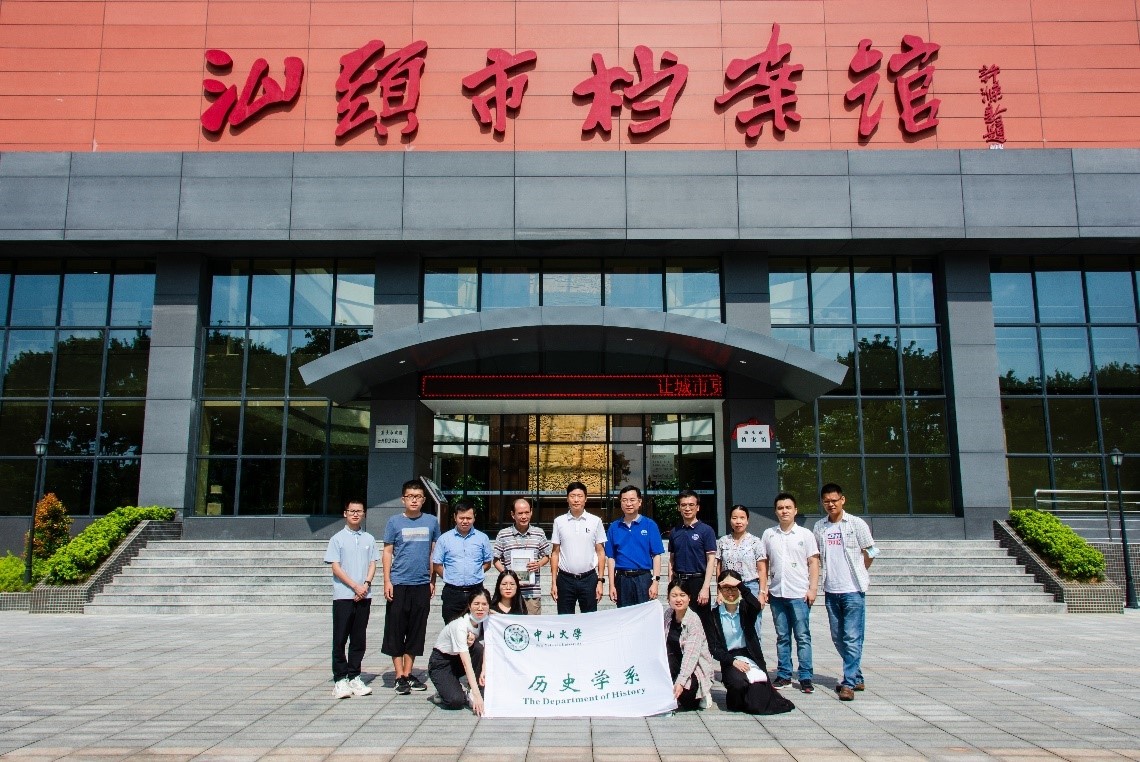

在故纸堆中寻找中大校史,是本次潮汕修学行的重要目的之一。8月17日上午,考察团抵达新迁汕汾路的汕头市档案馆。档案馆副馆长郑宗武、档案管理科科长许少川向大家详细介绍该馆档案的馆藏情况,主要包括新民主主义革命历史档案、民国档案、原汕头地区的档案。

访问汕头市档案馆(来源:历史学系)

考察团惊喜地发现了《国立中山大学二十二周年校庆特刊》《国立广东大学农科学院潮州同学会年刊》《国立中山大学民俗周刊》等期刊以及中山大学年度概览、毕业生名册等。在《国立中山大学三十七年度应届毕业生同学录》中介绍道,历史学系主任阎宗临“是个朴素而做事非常认真的学者,他是十足的正统人物,同学对他的印象特别深。此外的陈登原、岑仲勉两先生,都是国内有名学者。致于多产著作的陈安仁教授,以及攷古家罗香林教授,均是宦海的红人。”这些人物面相的细节描述使得中大的校史更加生动活泼起来。“鮀城记忆——档案里的汕头”文献展是汕头新馆所策划的主题展览,孙中山与汕头、中山公园的筹划、中央红色交通线汕头交通站等珍贵档案凸显出汕头的历史社会发展与独特人文滋养。

历史学系曹天忠教授在汕头市档案馆“鮀城记忆”陈列展介绍孙中山与汕头的历史(来源:历史学系)

18日下午,考察团来到汕头图书馆。副馆长林黎南与特藏部副主任吴川向大家展示了《汕头中山公园报告书》《汕头存心善堂民国卅五六年度堂务报告》《汕头市临时众议会第一二次大会会刊》《汕头市参议会第一次会议报告书》等图书,其中《汕政一年》还有时任汕头市长李国俊赠给饶宗颐的题签。《岭南日报》和《原子能报》也刊载有国立中山大学校长王星拱等的校务消息。馆方还特赠了汕头市图书馆合作出版的《温丹铭先生诗文集》,历史学系师生们也通过学校查找出130余条关于汕头图书馆的民国史料,以此补充馆志之用。

汕头图书馆副馆长林黎南与特藏部副主任吴川与考察团互赠书籍(来源:历史学系)

访问澄海区的文史和档案部门也让中大考察团获益匪浅。19日上午,澄海区委党史研究室(澄海区地方志办公室)主任陈壁洪、区档案馆馆长杜克立、区政协文史委主任蔡绍喜等人先后与考察团师生在区政府大楼进行交流座谈,并介绍了地方文史材料和出版成果的情况,双方互赠书刊留念。澄海区档案馆馆藏民国档案共1135件,时间大多数主要集中在1937-1948年,收集的档案主要是国民政府时期县政府、县党部、三青团、法院等机构形成的档案,最有特色为涉及民生、教育与华侨的资料。在这里发现的《国立中山大学第四届毕业同学录(1930)》详细收录有中大员生的相片资料,另外还有中山大学部分的资料目录,为校史研究提供非常重要的线索。

考察团访问澄海区档案馆 (来源:历史学系)

20日下午,南澳县档案局局长黄文斌接待了中大考察团。该馆保存历史档案124卷,包括旧政权的组织机构、军事、谍报、经济情况,日本侵犯南澳实录,当地陆、海匪患情况以及一些民众团体、文教卫生、工商企业、华侨相关的资料。这批档案仍需进一步整理,才能得到更充分的利用。

赵立彬教授向潮州市档案馆馆长陈煜东、副馆长林立伟赠送潮汕修学行资料汇编(来源:历史学系)

潮州市档案馆在2018年搬迁新馆以后,进一步提升了档案现代化管理水平,以满足当地各类档案载体的保管和利用服务功能的需要。馆长陈煜东表示,档案馆的职能应该从保管转向利用,实现异地查档、跨馆服务,同时加强高校与档案馆之间的互动合作。潮州市档案馆现存档案大多为国民党潮安县党部档案,内容极为丰富。馆藏的《图南斋函牍》收录有关于许崇清、林国英等人资料的函信。馆藏还有国立中山大学战时服务团、新生考试入学服务委员会、建筑新校舍捐册款据等相关档案。

访问潮州市档案馆(来源:历史学系)

在潮州市图书馆潮汕文化部主任陈贤武的引荐下,部分考察团成员在8月21日上午访问了潮州市志办主任吴淑贤,党史办主任陈立佳、副主任刘庆和。在一本《珍藏的岁月》里,我们发现主人公詹显哲早年留学法德,1930年参与创办中国国民党临时行动委员会,1932年曾任国立中山大学政治经济系主任、教授兼校长办公室秘书。“闽变”时,詹显哲随李济深举义。1946年,詹氏在渝因危居压顶而身故。他文武兼修,赍身革命,是又一位杰出的潮籍中大人。

李欣荣副教授与潮州市志办主任吴淑贤、潮州市图书馆潮汕文化部主任陈贤武等人进行交流(来源:历史学系)

个体记忆:口述访谈中的中山大学

在本次潮汕修学期间,考察团的校史工作小组先后对中大校友黄赞发、陈维濬、陈海鹰,同盟会员林国英的外孙许尉章,左联作家洪灵菲的养子洪瑞宁等人进行口述访谈,访谈内容紧紧围绕着“孙中山与中山大学”的主题。同时,中山大学影视人类学工作室纪录片导演丁澄率领摄制团队对口述访谈进行即时摄录。

8月15日晚上,口述史工作小组及中山大学影视人类学工作室摄制团队在汕头宝能时代湾·海湾文化中心为汕头大学原党委书记黄赞发进行口述访谈。在长达两个小时的访谈中,这位中大老校友侃侃而谈,1962年,苦于家庭困难,他选择报考中大历史系,因而可以免交餐费。不仅如此,他还琢磨出许多省钱俭用的法子,如假期留校学习,或用饭票置换路费等等。

原汕头大学党委书记、中山大学历史系62级校友黄赞发接受校史工作小组口述访谈(来源:历史学系)

当谈起陈序经、杨荣国、刘节、金应熙、戴裔煊、蒋相泽、许锡挥、姜伯勤、蔡鸿生等名师的课堂轶事与教学风格时,黄赞发显得格外兴奋。他说,金应熙教授上课时说道,“名家专家也有打瞌睡的时候”,这句话如同潮汕民谚“神仙打鼓有时错”,对其一生影响尤为深远。正是中山大学历史系的学术传统,促使他形成了这种独立思考与批判精神。

次日上午,考察团赴澄海东里镇对校友陈维濬进行口述访谈。1953年,陈维濬以高中同等学力考入中山大学历史系。在读期间,陈维濬亲炙著名学者、历史学家陈寅恪、岑仲勉、梁钊韬等教授的学问,毕业后进入中山大学图书馆工作。

中山大学历史系53级校友陈维濬接受考察团口述访谈(来源:历史学系)

老人家虽年事已高,但精神矍铄。他回忆了1950年前后中山大学历史系的校园生活、教学活动和师友交游等情况,尤其是聆听陈寅恪教授“元白诗证史”课程的授课场景。陈维濬回忆道:“当时几个同学就在他家中的走廊上听课,他摸索着在黑板上写字,还需我们不断擦拭以免重叠,但他的博闻强记仍使人感到确是不可企及的高峰。”至今,陈维濬还珍藏着陈寅恪先生所签赠的《元白诗笺证稿》《唐代政治史述论稿》二书,据说当时只有他与蔡鸿生、张祖金、肖汉金等4位选课的同学才享有这一殊荣。老人家当场诵读了《元白诗笺证稿》的部分内容,并特别表达了对老同学蔡鸿生教授的祝福。

8月18日晚上,考察团在汕头教育学院教授杨映红的协助下为中大校友陈海鹰进行口述访谈。陈海鹰告诉大家,1977年他凭借命题作文《大治之年气象新》高分考上中大,而关于“牛田洋事件”的小说《黑海潮》的发表让他名噪一时,后来还被美国加州大学洛杉矶分校教授林培瑞翻译成英文发表。

中山大学77级中文系校友陈海鹰接受考察团口述访谈(来源:历史学系)

陈海鹰在访谈中提及两个重要的细节,一是1977年革新办学的中文系并没有教材,仅凭书单,但是当时校内外的各类讲座非常活跃;二是学生总喜欢在周末往老师家里跑,因此得到更多与教授们学习交流的机会,这些都是以前在校史研究中没有注意到的细节。他还谈到《红豆》和钟楼文学社,当时培养了如耶鲁大学教授苏炜等优秀的作家。“在那个年代,《红豆》在学生中的影响力比《花城》还厉害!”陈海鹰如是说。

林国英外孙许尉章接受考察团的口述访谈(来源:历史学系)

口述史的个体记忆最重要的价值是提供历史的细节与线索,可补其他文献资料之不足,增加历史现场感。同时,这也是访谈主体双方的互动过程。通过口述史料工作的基本流程,担任访谈的每一位同学既得到了实践训练,也明白了口述史料应与文献资料互证的重要性。

本次为期八天的潮汕修学行,中大考察团从民国的汕头、清代的樟林、明代的南澳,到唐宋的潮州,修学活动如倒放电影式的田野调查让大家获得了长时段的区域史考察体验。大家既体验到潮汕地区盛极一时的民间信仰、宗族力量与族群认同,也在田野调查中拓宽了阅读边界。潮汕地区不仅保存许多具有一定规模的原生态古建筑和档案文献,也具有淳厚的文化积淀。晚近以来,潮学研究涌现出丘逢甲、温廷敬、饶宗颐等著名学者,如今也形成一个活跃的潮学研究群体,使得这一文化共同体薪火相传,声光浩大。区域史研究是理解国家乃至全球历史的重要取向与门径,潮学研究应具有大历史的问题意识与宏观思路。通过此次调研,我们发现,中山大学与孙中山研究在近现代潮汕区域史与潮汕文化资源发展等方面具有进一步挖掘与开发的空间,此中用心穷究,将尤具深义。

文稿终审:历史学系 龙波