编者按:

全面抗战的1938年至1945年期间,为保全华南乃至国家文脉,中山大学先后转徙广西龙州、云南澂江、广东坪石、梅县等地,颠沛流离, 烽火逆行,坚持办学,弦歌不辍。近四年来,在学校文化传承专项(文化建设)、历史学系、档案馆及孙中山基金会的联合支持下,我校历史学系师生沿着当年的迁徙路线进行实地考察,以田野调查、文献搜集及口述访谈等方式挖掘、抢救大批资料,填补了校史研究的空缺。这些考察展示了近代域外高等教育教育中国化、在地化的过程,既是中山大学校史研究成果,追寻红色足迹的教育体验,也有力地推动了由广东省政府主导的华南教育历史研学基地的建设。

本系列文章按照办学的时空先后,包括广州、广西、云南、粤北坪石、粤东梅州、潮汕等部分,在历史学系党委书记龙波老师关怀下,得到曹天忠教授、赵立彬教授、李欣荣副教授等人的精心指导,由历史学系博硕士研究生胡锐颖、梁倩影、肖胜文、谢明杏、钟文静等执笔完成,通过抗战史、高校史与革命史三个维度,为读者勾勒出一幅田野中的中山大学抗战迁移历史图景。

2020年8月15日至22日,正值汕头开埠160周年之际,由孙中山基金会资助、中山大学历史学系主办的“孙中山与中山大学”第三期实地修学活动在潮汕举行。我校历史学系教授赵立彬、曹天忠,副教授李欣荣、资料室负责人张文苑等率领11位硕博研究生赴潮汕进行田野考察、文献调查、口述访谈和研学讨论。通过连续八天的高强度学术拉练,大家实地调研了近现代潮汕区域史,寻找有关孙中山与中山大学的吉光片羽,探讨近代革命对当地的影响,以此拓展相关研究的新线索和新思路。

海滨邹鲁:汕头与中山大学

广东汕头素有“海滨邹鲁”之称,具有沟通海外华人华侨的独特优势。海通以来,汕头为华商出洋通道,商务既盛,亦重文教。8月15日下午,考察团一行抵达考察首站——位于汕头市外马路第三小学的岭东同文学堂旧址,受到该校校长冯玉銮,潮汕历史文化研究中心副理事长陈荆淮、研究出版办公室主任曾旭波等人的热情接待。

考察团访问调研汕头岭东同文学堂(来源:历史学系)

岭东同文学堂是近现代中国教育知识转型的典型代表,是著名教育家丘逢甲践行“兴学启民智”理念而创设的近代新式学校。考察团在这里发现了不少与孙中山及中山大学有关人物的身影,如协助创办学堂的谢逸桥、谢良牧是孙中山的密友,广州黄花岗起义的组织者之一姚雨平、国立中山大学校长邹鲁也曾修学于此,后来他们均成为孙中山领导的中国同盟会会员。学堂教习温廷敬曾一度参与岭东同文学堂的筹办与教务,他曾赋诗《同文学堂夏日诗》描述当时的情景,“回首沙汕六十年,渔夫泛卒逐荒烟。只今平地楼台起,矮屋熏蒸尚数椽”。1932年,温廷敬被聘为国立中山大学广东通志馆专任编修,历任国立中山大学文科研究所中国语言文学部兼历史学部名誉导师、硕士委员会委员等职务。陈荆淮副理事长指出,学堂的创办可能与日本在华发展的东亚同文会有关。同文学堂学生如李思唐、李次温、林国英、黄际遇等都先后留学日本。在创校之初,丘逢甲还特别重视学生体质训练,开设有“兵式体操”课程。如今在学堂旧址办学的汕头市外马路第三小学秉承了这一传统,既是全国群众体育先进单位,又是广东省游泳传统项目学校。

海滨邹鲁,重教兴学,汕头素来以此为荣。1932年9月15日,澄籍学者黄勖吾在外马路创办汕头私立海滨师范学校,聘请国立中山大学校长邹鲁(别号海滨)、注册部兼理科师范部主任萧锡三、土木工程系主任方棣棠、社会学系主任傅尚霖、文学院院长范錡、史学系主任朱谦之、化学系主任黄锡雄、教授姚万年等人担任顾问。1936年,该校改组为汕头海滨中学校,黄勖吾续任校长。该校主要招收返乡读书的华侨子弟,我校历史系教授蔡鸿生年少时就曾在汕头海滨中学校读初中,与黄勖吾之子黄国生做同学。1945-1946年间,黄勖吾还曾受聘为国立中山大学先修班办公厅主任、文学院教授兼办公厅主任等。

考察团向潮汕历史文化研究中心、研究出版办公室、汕头市外马路第三小学赠送书籍(来源:历史学系)

考察团参观汕头侨批文物馆(来源:历史学系)

近代汕头开埠的另一个象征则是潮海关的建立。考察团在汕头海关关史陈列馆受到汕头海关办公室副主任高丽萍、办公室四级调研员杨伟,陈列馆馆长周修东、管理科副科长李志雄等人的热烈欢迎。在1860年开埠之际,沿用外籍海关税务司制度的潮海新关亦同时开关,见证了潮汕地区近现代的国际贸易往来。海关人员向考察团展示了丰富的馆藏文物与潮海关珍贵档案十数册,体现了海关重视资料搜集整理的优良传统。负责人向考察团赠送了《汕头海关关史研究丛书》《汕头——海上丝绸之路重要门户:影数海丝》以及《汕头埠海关业》等书籍,并希望与我校历史学系深入合作,以推动相关学术研究。

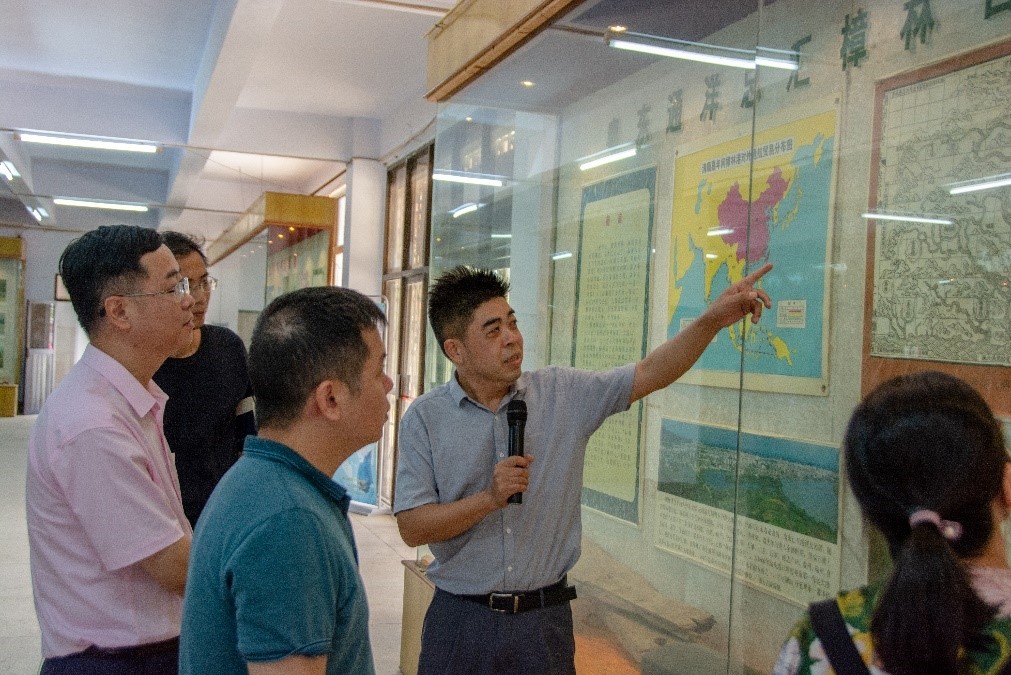

参观访问汕头海关关史陈列馆(来源:历史学系)

参观汕头百年商埠骑马楼(来源:历史学系)

翌日上午,考察团抵达澄海区东里镇樟林村,考察海上丝绸之路的三个发源地之一——樟林古港,受到了澄海区委常委谢彦、区政协副主席王伟深、澄海区委党史研究室(地方志办公室)主任陈壁洪等人的热情接待。汕头大学文学院潮汕文化研究中心主任陈景熙与华南师范大学马克思主义学院讲师陈椰为大家介绍了古港的发展历程。

考察团赴东里镇政府交流(来源:历史学系)

陈景熙教授在樟林古港历史文化陈列馆介绍古港的历史(来源:历史学系)

澄海樟林古港位于澄海东北部,在清代乾隆年间发展为粤东著名的近海帆船贸易口岸。樟林古港的独特性早已吸引上百位国内外学者的关注。1934年10月至1935年1月,太平洋国际学会在潮州一带进行社会调查,并以澄海樟林为主要调查对象。1936年,在国立中山大学社会学系主任兼社会研究所主任傅尚霖的指导下,该所学生陈国梁、卢明发表《樟林社会概况调查》,这一调查报告成为华南社会调查史的重要资料。多年来,我校东南亚研究所、泰国朱拉隆功大学都曾经对此地进行研究。2017年10月12日,教育部人文社会科学重点研究基地中山大学历史人类学研究中心樟林古港田野工作室在新兴街1号的林园挂牌成立。目前,我校党委书记陈春声教授与历史学系刘志伟教授正带领研究中心的师生进一步深入挖掘樟林古港的历史,这将具有深远的学术意义。通过樟林古港的独特性来观察韩江流域的海上贸易和侨乡文化,研究者已发现,区域历史的内在脉络,可视为国家意识形态和话语体系在区域社会各具特色的表达。

考察团还先后参观了天后宫、山海雄镇庙、风伯庙以及塘西村德和里。

考察中山大学历史人类学研究中心樟林古港田野工作室“林园” (来源:历史学系)

走访汕头市华侨历史学会樟林古港调查研究工作室“起凤陈公祠”(来源:历史学系)

参观闽粤南澳总兵府(来源:历史学系)

8月20日,考察团在酷暑中专程参观南澳博物馆,副馆长吴健勇为大家介绍了海防史和南澳一号陈列馆的概况,考察团有幸作为第一批人员参访了“南澳1号”古物。吴馆长对馆藏古物如数家珍,近年来博物馆还陆续征集了不少碑刻。他回忆道,上世纪90年代,我校曾骐教授在南澳的考古调查中,确认隆东乡东坑仔是一处浮滨文化类型的早起聚落遗址,他还指导南澳县文博部门对象山进行考古调查,并取得重大的突破。

走访南澳博物馆(来源:历史学系)

研考南澳博物馆馆藏古碑(来源:历史学系)

文稿终审:历史学系 龙波