编者按:全面抗战的1938年至1945年期间,为保全华南乃至国家文脉,中山大学先后转徙广西龙州、云南澄江、广东坪石、梅县等地,颠沛流离,烽火逆行,坚持办学,弦歌不辍。近四年来,在学校文化传承专项(文化建设)、历史学系、档案馆及孙中山基金会的联合支持下,我校历史学系师生沿着当年的迁徙路线进行实地考察,以田野调查、文献搜集及口述访谈等方式挖掘、抢救大批资料,填补了校史研究的空缺。这些考察展示了近代域外高等教育中国化、在地化的过程,既是学校的校史研究成果和追寻红色足迹的教育体验,也有力地推动了由广东省政府主导的华南教育历史研学基地的建设。

本系列文章按照办学的时空先后,包括广州、广西、云南、粤北坪石、粤东梅州、潮汕等部分。在历史学系党委的关怀支持下,得到系里曹天忠教授、赵立彬教授、李欣荣副教授等人的精心指导,由历史学系博士、硕士研究生胡锐颖、梁倩影、肖胜文、谢明杏、钟文静等执笔完成,通过抗战史、高校史与革命史三个维度,为读者勾勒出一幅田野中的中山大学抗战迁移历史图景。

2020年11月3日至7日,中山大学历史学系教授曹天忠、档案馆实体档案部副主任李敏玲及历史学系硕博研究生一行9人赴五华、兴宁、龙川、蕉岭和梅州等地进行田野考察、文献搜集与口述访谈。考察团重走抗战时期以中山大学为主,包括相关的广东各大、中院校东迁之路,不仅实地探寻了国立中山大学、广东省立文理学院、私立广州大学、私立中华文化学院、私立岭南大学以及香港私立华南中学等学校在粤东的办学旧址,还收集到一批珍贵的档案文献。在寻访故地的过程中,在亲历者及其后人的回忆下,大家发现那些冷冰冰的文献史料背后却隐藏着一段段丰富鲜活、温暖立体的历史和故事。

故纸:搜集遗留当地档案文献

历史研究的目光要向下看,档案查找的方向也要向下。如果将搜寻方向从国家级、省市级档案馆下移到县级档案馆,研究者会发现更接近地方实情的历史文献。五日来,考察团将大量的时间投身于档案故纸堆中。每到一个地方,必访问当地档案馆。在五华县档案馆、兴宁市档案馆、龙川县档案馆、蕉岭县档案馆的馆藏档案目录爬疏中,大家惊喜地发现一大批国立中山大学、私立广州大学、岭南大学等粤省高校的文献。

此次考察的最大收获,便是发现了一批粤省迁梅高校遗留下的同学录与毕业纪念册。图片史料是史料分类中重要的一部分,也是以往我们收集迁校史料中的薄弱点。除了文字史料之外,图片作为一种形象史料,能更好地让观者回到历史现场,感受历史变迁。在这批国立中山大学、私立广州大学、华南中学、中华文法学院、广东省立文法商学院等学校的同学录里,保存有大量照片。譬如校长、院长、系主任、教授的风采照,同学的毕业照、集体照,校长、教授们的题字,校园景象……由于纸张厚实,照片保存得非常完好,教授们的睿智温和与学子们的意气风发都清晰地展现在我们眼前,文献上枯燥的名字忽然生动起来,一个个人名开始具象化,让人忍不住猜想他们的过去和后来。

在地方档案馆与县志办中,大家还发现多套近代教育资料汇编,为进一步寻找线索提供了很大方便。如在兴宁市档案馆发现的一套《兴宁县教育志史料汇编》,收录有兴宁县学校简史、校友回忆、时人题词、人物小传等,涵盖抗战期间中大与粤省其他大中院校迁徙至兴宁的办学记录与回忆。其中《抗日战争时期迁入兴宁的大专院校》和《广东兴宁高级工业技术学校简史》两文,记载有省立文理学院、勷勤商学院、国立中山大学与私立广州大学等高校迁入兴宁简史。位于现兴宁市党校的广东省立兴宁高级工业职业学校成立于1942年,首任校长为国立中山大学工学院教授罗雄才。因着这一层关系,中山大学工学院迁往兴宁后,便曾借用兴宁高工校舍、城南乡伍氏住宅宝善庐、秋阳庐、东坝朱屋等地办公、上课。工学院复员广州后,留下来的教学经验与工科知识,影响了兴宁高工以后的办学,也奠定了兴宁工业发展的技术基础。

在考察过程中,曹天忠教授多次强调获得档案文献并不是搜集材料的终点。“档案一定要与其他文献材料互相验证,甚至要实地考察,检验档案记载的真实性。”田野考察的重要性也在于此——发现文献,实地考察,口述访谈,多种史料比勘互证。经过这一系列的努力,研究者才有可能接近于历史的真相。

考察团在五华县档案馆查阅档案 (来源:历史学系)

因此根据收集到的档案材料,我们进行了一系列实地考察,试图连接过去与现今,发现与考证各学校办学具体地址如今何在以及发生的沧桑巨变。

故地:追寻粤省高校在梅办学地点

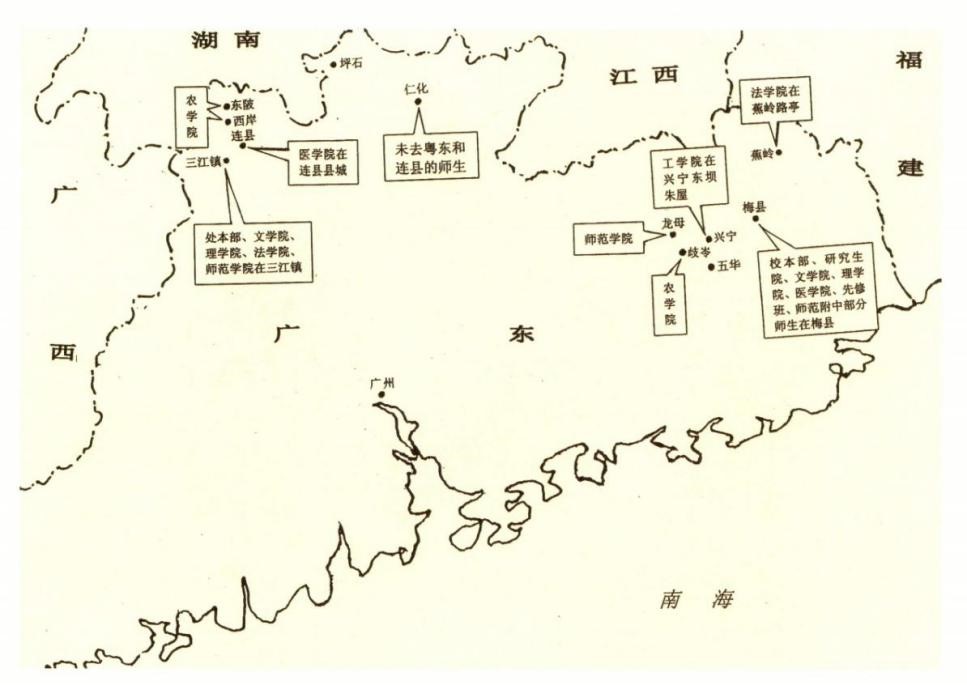

1945年1月,日军进攻坪石,粤北形势危急。中大当局通过紧急疏散,开始抗日战争以来中大的第三次迁校。此次迁校分为梅县、连县、仁化三处办学,其中粤东由代校长金曾澄率领校本部、研究院、文学院、理学院、医学院、先修班及附中部分师生在梅县;法学院在蕉岭县路亭;农学院在五华县歧岭;工学院在兴宁县东坝朱屋;师范学院在龙川县龙母。这些学院具体在哪个位置?现状保存如何?身为中大学子,我们应该如何纪念?这是我们此次活动的考察重点。

1945年中大迁粤东后分散多地办学 (来源:历史学系)

数日来,在梅州文史专家陈嘉良、刘奕宏,嘉应学院客家研究院院长肖文评等人的陪同下,在梅江区政府副区长林勇军,梅江区文化广电旅游体育局局长魏洪涛、副局长黄凤明,梅州市剑英图书馆原副馆长侯锦秀,兴宁市文化广电旅游体育局局长邹燕锋、市场股长罗维为、文物股长刘思斯,兴宁市地方志办公室业务股长郑桂元,龙川县党史办副主任曹武斌,蕉岭县文化广电旅游体育局文化遗产股负责人钟运宁,五华县岐岭荣福村支部书记孔伟星等人的指导和帮助下,考察团奔波于梅州、河源等市县,重走抗战迁校之路,追寻先辈求学印迹。

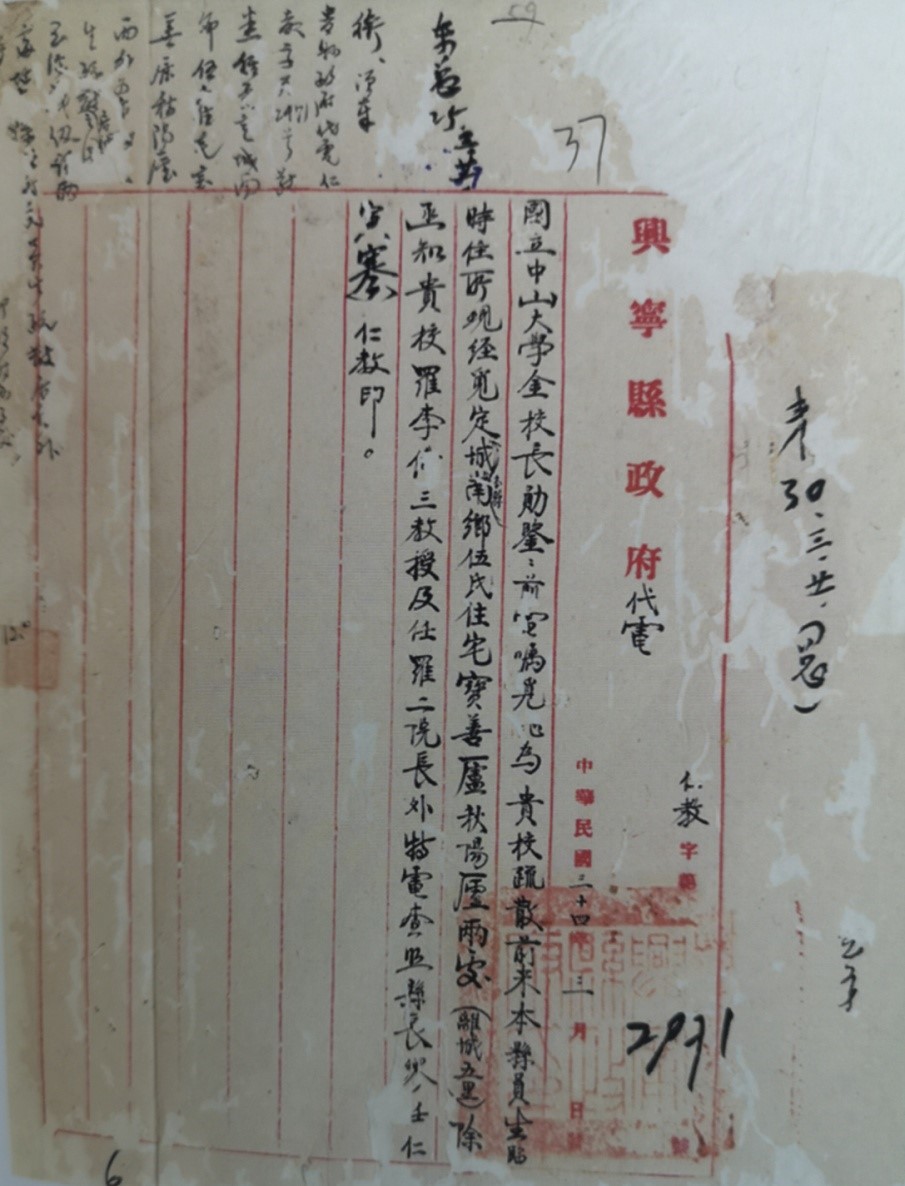

中山大学档案馆馆藏的兴宁县政府关于安排中大员生宿舍的代电 (来源:历史学系)

当年各院校多借用当地客家围屋、宗祠、寺庙、学校来办学与生活,我们考察的地点也集中于此。大家先后前往位于梅州市五华县岐岭镇荣福村的新苏屋、涂屋、梁屋,看到国立中山大学农学院办学旧址早已挂上五华县粤北华南教育历史研学基地的牌子,此地已经被保护起来。我们奔赴兴宁县叶塘镇甘塘村的东坝朱屋(今上大厦),看到工学院学习与生活过的旧址早已坍塌荒废,只有完好的外墙可以看出其时朱屋的高大气派。根据中山大学档案馆馆藏的兴宁县政府关于安排中大员生宿舍的代电,兴宁市宁新镇城南村的宝善庐、秋阳庐曾经作为工学院暂时办学的旧址,遗憾的是,前者已荡然无存,后者现正面临拆迁的厄运,大家感情十分复杂。梅县大浪口的张氏书院是香港华南中学迁梅后的学生宿舍,也早已拆除,令人心疼不已。 在当地人的帮助下,我们找到秋阳庐的后人伍雁群老人(1935年生)。他回忆说,1943年左右爷爷伍秋亭建成秋阳庐,全家人就由旧屋搬到那里居住。当时他只有10岁,隐约听爷爷提起,当时约有40-50名中大学生到了秋阳庐,时间约有半年。记得现在的县委旧址以前也是某户人家的大屋,当时中大的学生也在那里办学。可惜后来房子拆了,变成了县委办公地。伍雁群老人还说到,上世纪50年代,他在兴宁一中读初中,校长潘允中后来去了中山大学中文系当教授。

兴宁市西河背朝天围饶屋是饶氏祖屋祠堂,此地建造于嘉庆年间,距今已有近四百年历史。抗战时私立广州大学曾迁往此处办学,近年来经饶氏理事会捐资修缮,整体保存完好。蕉岭县文福镇路亭街的路亭中学、丘氏宗祠与罗氏宗祠,是国立中山大学法学院办学与生活旧址,罗氏宗祠保存良好,而丘氏宗祠却破败不堪。在梅州三角镇湾下村和三龙村,当年法学院拟迁的安国高级小学校已经成为机场的草坪。

我们还前往兴宁市叶塘镇报福寺(广东省立文理学院、广东省立勷勤商学院办学旧址),河源市龙川县佗城正相寺(国立中山大学研究院办学旧址),梅州泰康路基督教堂及广益女子中学旧址(岭南大学办学点旧址)、青年会麟庆楼(岭南大学通讯处旧址)、学宫(岭南大学附属中学办学旧址),庇佑过离乡师生的寺庙现在依然供奉着香火。

考察团在河源市龙川县佗城正相寺,这里是中大研究院旧址(来源:历史学系)

我们还先后寻访了国立中山大学战地服务团活动过的河源市龙川县老隆师范学校(今隆师中学)、设立战地服务团政治、救护训练班的龙川平民医院旧址(今龙川县人民医院),师范学院旧址龙川龙母镇龙母圩(今龙母中学)、医学院旧址(今乐育中学、黄塘医院)、理学院旧址大觉寺(今梅州师范学校附属小学)。当年保护过中大学子的地方,如今亦有许多青葱少年在此孜孜不倦地求学。

战火纷飞,世事变迁,而薪火不绝,希望不灭,知识之火与文明之光便是这样传承下来。

中大校友的故居亦是我们这次考察的重点。因前段时间电影《八佰》热映,出生自蕉岭的谢晋元为世人熟知。他曾考入国立广东大学(国立中山大学前身)预科,后投笔从戎,转入黄埔军校学习,从“文学生”转为“武学生”。我们来到梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村,参观瞻仰了谢晋元故居、纪念馆及纪念碑。在纪念碑前,大家静默三鞠躬后,曹天忠教授用客家话朗声念了一段悼词,似乎在与谢晋元将军问候家常一般,令人几乎潸然泪下。

梅州名人黄药眠是广东高等师范学校(国立中山大学前身)英文系毕业生,其同父异母兄长黄枯桐则是中大农学院院长。黄药眠故居椿荫堂位于金山街道办事处小溪唇,据黄药眠侄孙女黄玮珍介绍,黄药眠的五兄弟并未分家,这里也是黄枯桐的故居。1960年代,晚年的黄枯桐住在如是楼二楼,从不下楼,生活用品及用餐都是小篮子吊上二楼,由父亲黄宛奇和母亲张照霞照顾。黄氏家族与中山大学及红色革命渊源颇深。黄玮珍的叔叔黄药眠曾是中共党员,叔叔黄力是东江纵队成员。黄枯桐与黄药眠都曾在中大任职,此外还有曾任中大数学系主任的黄新娥和毕业于中大历史系、曾任广西社科学院院长的黄铮。

考察团在河源市龙川县老隆码头寻探中大师生的足迹。1945年10月下旬,分散在粤东各地的师生员生工,齐集龙川老隆集体乘船返穗。中大的复员船队由几十艘“大眼鸡”组成,运载着复员师生和学校图书仪器等公物沿东江南下,一路旗帜飘扬,延绵十数里,极为壮观。船队到了惠州,师生转乘汽车到东莞樟木头,再转乘广九铁路火车,最终回到阔别七年的广州。(未完待续)