祯祥轮海难

1945年8月抗战胜利,我校师生陆续复员广州。10月25日,由汕头集源公司代理的祥发轮在惠州平海海面因油箱爆炸,焚溺死者83名,内有我校学生6名。同日,潮籍的中山大学、岭南大学复员师生搭乘华商公司祯祥轮由汕头港启碇前往广州,满载货物及乘客、船员350余人,载重逾量二倍。26日晚,该轮驶近惠州平海海面,锅炉炸裂,汽漏机停止运转,船身颠簸甚烈,幸赖中大、岭南两校师生督同船员将货物行李抛弃海中,劝告乘客集中舱底,以求重心平衡,并鸣锣揭帜求援。至27日黎明,附近两艘捕渔船前来施救,因渔船太小,乘客无法全部登船。是时平海在望,乘客鼓噪要求泊岸逃生。同船的广东第五区行政督察专员兼保安司令陈克华“以辎重太多,开会时迫,谓平海多盗,拒绝所请。”中大岭南两校师生以为该船即将泊岸,竭力维持秩序,要求让妇女和儿童先登上帆船,自己不惜危险殿后。然而,据我校学生陈亿章回忆,“先登上帆船的不是儿童和妇女,而是当时在船楼上的国民党潮汕专员公署专员陈克华,就是这位当时的大官带着他的卫兵、随从抢先登上渔船,而让这两艘渔船拖着出事的轮船航行。”不料,陈克华劫持船主何带成临时改道直拖香港。入晚风浪渐大,船行愈慢,“陈亦斩缆掉头扬帆遁去,祯祥只剩一船拖带,飘荡海际,不能驶行,延至廿八日午前四时,遂沉没于离香港九海里之针山海面,计死者二百有余,蠭离过船及落海遇救者一百三十八名。”此次海难,中大殉难师生50名,岭大学生4名,遇救中大学生11人。根据殉难员生名籍履历表,殉难者包括有林蕙仙(女,廿八岁,中大师范学院教育学士、教育系助教)、林棫(男,廿三岁,中大工学院土木工程三年级)、林朴(男,二十岁,由中大法学院政治系转入医学院)。同年12月15日,国立中山大学举行本校员生死难追悼会,祭奠祥发祯祥两轮殉难师生以及在北江失足落水罹难的黄际遇教授。为表彰舍己为群而壮烈牺牲的中大岭大师生,广东省政府主席罗卓英电饬汕头市政府在中山公园内筹建纪念碑。1946年11月7日,汕头市长翁桂清召集各界组织筹建中山岭南两大学复员殉难员生纪念碑委员会,议决择定公园南面鸠工建筑纪念碑,并严饬轮船代理人缴纳建筑费二千万元。一个月后,中山公园建设委员会呈报市府拟在槐荫桥侧五角亭旧址建筑纪念亭,但始终未能竣工。

林氏姊弟殉难后,林祖泽悲痛欲绝,每日“姑延残喘,以酒度日,晚间失眠,辄取饮数次,用当睡药。”1947年,林莲仙四处集资,为殉难的姐弟在宝陇树碑刻铭。纪念碑设计为方形石柱,基座为六边形,每面镶嵌铭文,分别为国立中山大学校长王星拱“天乎莫问”(已佚,仅存拓片)、邑人林本真“碧海珠沉”、“黄鸟悲鸣(已佚)”、“渊屈潜埋”(已佚)、林祖泽自撰铭文(已佚,存拓片)。纪念碑原拟选址在宝陇村忠信第前方的林祖泽自家空地,遭忠信第主人林少梅的阻挠而无果。此后碑石散落村中,移作他用。

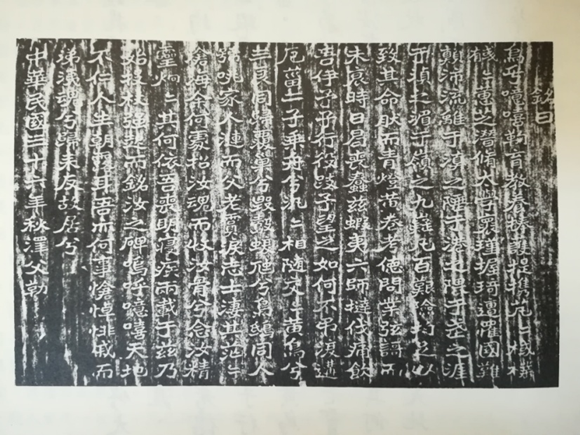

蕙棫朴三姊弟纪念碑铭搨本,林祖泽撰,林本真书(来源:历史学系)

“碧海珠沉”石匾(来源:历史学系)

2020年8月,宝陇村拆除重修水门仔石桥。桥墩底部出土另一石刻,即为纪念碑构件“碧海珠沉”横匾(长144厘米x宽35厘米x厚20厘米)。因常年埋于土中,该石刻布满淤泥,部分字口缺失,但以魏碑书就的书法方正有力,古朴苍拙。上款为“丁亥仲秋”,款识却刻于上款旁侧面,形成九十度角,这种形制纯属首例。因上部残损,款识只剩下“真撰书”几字可辨。根据林莲仙所编撰的《乔梓集·蕙棫朴三姊弟纪念碑铭搨本》内容,“铭曰:乌呼噫嘻!鞠育教养,捧护提携。芃芃棫朴,戫戫蕙芝。潜修太学,怀瑾握琦,遭罹国难,颠沛流离。于滇之陲,于港之隈,于武之涯,于浈之湄,于岭之九嶷,凡百艰险,均足以致其命。肰而青灯黄卷,考德问业,弦謌而未衰,时日曷丧,蠢兹虾夷。六师挞伐,痛饮吾伊,予子行役,跂予望之,如何不弔,復遘厄菑。二子乘舟兮,汎汎相随。交交黄鸟兮,三良同归。覆巢兮毁鷇,蝮虺兮梟鸱。同人号咷,家人涟而,父老霣泪,志士淒其。茫茫沧海,余何处招汝魂而收汝骨兮!念汝精灵炯炯其何依,吾丧明寝疾,两载于兹,乃始投杖强起而铭汝之碑。呜呼噫嘻!天地不仁,人生朝露耳,吾亦何事怆悼悱戚而涕洟,魂兮归来,反故居兮!中华民国三十六年秋泽父勒。先公舜阶讳祖泽府君撰,林本真先生书。林莲僊立碑。”碑铭的字体风格酷似“碧海珠沉”石匾,当可断定为林本真所撰写。林莲仙另在《乔梓集·思旧并序》记云:“林本真先生与余同里,少孤,寄食余家,故得先君子之课导,与余昆季并肩诵读古文辞,学书画,谊同手足。”林本真原是宝陇村孤儿,后被林祖泽收养,得授以诗文书画。虽然他没有跟林氏姐弟一样就读大学,但也成为一名满腹诗书的学者。1966年秋,林本真在香港病逝。林祖泽的次女林莲仙毕业于国立中山大学文学院,曾任香港中文大学崇基学院中文系主任,成为著名语言学家。多年来,林莲仙教授对不幸罹难的家人一直念兹在兹,追缅伤怀。1980年,她出版《乔梓集:林舜阶林蕙仙林本棫林本朴遗着日记书札手稾烬余》一书,并将此书惠赠我校图书馆作为建校七十周年纪念,至今该书一直妥善保存在我校学人文库。

归安中大

今年8月15日至22日,我校历史学系教授赵立彬、曹天忠、李欣荣等率领“孙中山与中山大学”潮汕修学行师生专程来到宝陇。笔者向大家介绍了“四朝大老”林熙春、同盟会员林少梅、国立广东大学讲师林舜阶等先贤的往事。当师生们看到国立中山大学复员殉难纪念碑时,大家非常激动。曹天忠教授表示:“潮汕行最有价值之处就是发现这两块纪念碑,她们与我校有着最直接的关联。”两通残碑长期流落乡间,现状堪忧,其最好的归宿即为回归我校,并迎请进入母校校史馆予以长期保护。

在曹天忠教授的指导下,由我校汕头校友会赖炳才、历史学系博士研究生胡锐颖出资,协助将纪念碑征集至我校校史馆。8月27日,笔者往访林氏族人林忠盛,因其父过继予林祖泽六弟(勇猛尚武,后移居香港),林忠盛实系林祖泽在宝陇村的最直系亲属。经过双方交流探讨,林氏族人决定依照当地风俗祭祀,择日将纪念碑运往我校。9月1日,林氏族人在林祖泽故居举行纪念仪式,沉痛悼念林祖泽先生及林氏姐弟。仪式由年臻88岁的宗族长老林孝钊主持,我校哲学系博士陈椰、潮汕历史文化研究中心特约研究员陈琳藩及笔者暨诸位族人参加活动。期间,陈琳藩诵文颂扬林氏肇创以来,文风蔚然,历代贤人辈出,迨至林氏姊弟殉难,娓娓道来,催人泪下。3日晨,亲属林忠盛祭告鸣炮,专车恭送国立中山大学复员殉难纪念碑及“碧海珠沉”石匾归安我校校园。

国立中山大学师生殉难事件以迄今兹,已历七十五载。前人流风余韵,犹有存焉。殉难纪念碑几经坎坷,终得回归母校,作为校史文物得到妥善保护。这些石碑是国立中山大学在迁校与复员过程中的重要历史实物,对于研究抗战前后的高校迁移史具有特别的意义。2024年,我校将迎来百年校庆盛典,国立中山大学复员殉难纪念碑将作为重要校史文物矗立于校史馆内,以兹永志。

(作者杨焕钿:潮汕历史文化研究中心青年学术委员会委员)

参考文献:

《国立中山大学暨私立岭南大学两校员生复员殉难记》,中山大学档案馆,馆藏号020-002-0085-013001

《殉难员生名籍履历表》,中山大学档案馆,馆藏号020-002-0085-014001

《祯祥轮惨案余音》,《潮安商报》1947年4月24日,第3版。

林莲仙:《乔梓集》,香港昭明出版社有限公司,1980年7月。

林莲仙:《缅怀黄任初师》,《汕头文史》第9辑“潮汕教育述往”,1991年1月。

陈亿章:《1945年祯祥轮海难回忆》,《汕头文史》第17辑,2002年7月。

文稿终审:历史学系 龙波