中大新闻网广州7月18日电(通讯员黄小慧) 我校附属第一医院郭鹏豪、余学高,孙逸仙纪念医院丁睿、古文深,附属第三医院黄小慧、何国炜、詹龙生随广东省支援北京核酸检验检测医疗队(简称:广东医疗队)日前从北京返粤,顺利圆满完成支援北京新冠肺炎病毒核酸检测任务。

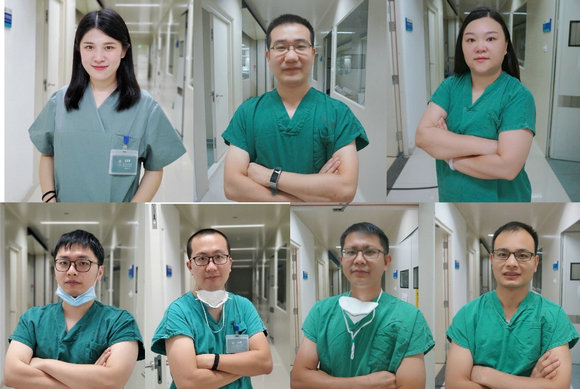

中山大学医疗队队员(左上:黄小慧、郭鹏豪、丁睿;左下:詹龙生、何国炜、余学高、古文深)

近期鉴于北京新冠肺炎疫情防控形势,按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制统一部署,由12个省选派了20支核酸检测医疗队,分别支援北京的8个委属委管医院和12个北京市属医院。我校附属第一医院、孙逸仙纪念医院、第三医院勇于担当、敢于作为,以好中选好、优中选优的原则选派队员组建医疗队,于6月20日星夜驰援北京,对口支援首都医科大学附属北京天坛医院26天。

闻令而动 逆行出征

6月20日零时,广东医疗队收到出发指令,来自10家高水平、三甲医院的21名队员闻令即动、火速集结,于20日深夜抵达首都北京机场。按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制统一部署,广东省第一批医疗队对口支援首都医科大学附属北京天坛医院(简称:北京天坛医院),医院位于丰台区花乡,距离北京新发地批发市场仅3.5公里,是当时全国唯一一个高风险地区。入驻北京天坛医院后,中山大学医疗队队员们不顾休息,迅速投入作战状态,与广东医疗队其他队员、北京天坛医院检验科同道开始一段与新冠病毒的战斗。

全力以赴 日夜兼程

广东医疗队在抵达后充分发挥连续作战精神,在落地短短12个小时内,大家默契配合,团结协作,迅速完成了所有携带仪器设备的安装校准工作,24小时内检测实验室正式上线,临床新冠核酸检测顺利开展。北京天坛医院检验科张国军主任迅速组建“京广线-核酸检测团队”,形成团队合作的凝聚力和战斗力。根据两队人员组成情况,按照质量控制组、技术支援主管组、设备管理组、试剂耗材组、生物安全组、培训教育组等构建团队框架,细化队员分工。广东医疗队的超强作战能力快速填补北京市核酸检测能力缺口,帮助对口医院迅速提升核酸检测能力,从原有的每日4000人份迅速提升至每日13000人份。从6月20日至7月13日24时,团队已共同完成超33000人份核酸检测。

最年轻的队长 却是个“老干部”

来自附属第一医院的郭鹏豪是此次医疗队的领队,1984年出生的他是12个省所有选派医疗队中年龄最小的队长。“我们21名队员来自10家不同的医疗机构,大家互不相识,在完全陌生的工作环境中,我们到底能不能保质保量完成国家指派的任务,我的队员们能不能在短时间内适应如此高强度的工作,这些问题一直都萦绕在我的心头。”郭鹏豪想起了刚刚抵达北京时的情景。

6月26日下午5点多,已连续值班12个小时的郭鹏豪,在面对即将到来的大规模核酸筛查样本时,选择了继续坚持。当时很多队员都让他回去休息,但任何细小的疏忽都会造成不可挽回的后果,再累他也要和队员们在一起。晚上11点30分,第一轮次1000人份的检测样本顺利出结果,实验室各类质控均符合要求,24小时内“京广线-核酸检测团队”共同完成8000人份的核酸检测筛查工作,在那一刻,郭鹏豪心里的大石头终于落下。

“那一刻,我的心里感到踏实了;那一刻,我感到自己所有的努力和付出都是值得的;那一刻,我感觉自己又经历了一次成长。当我看着队员们忙碌的身影,看到他们湿透的衣衫,看到他们疲惫的身躯,看到他们脸上的压痕,我的泪水再也控制不住了。战斗的号角已经吹响,我对即将到来的下一批大筛查工作充满期待、充满信心……”郭鹏豪在自己的工作日记中写到。

“病毒猎手” 日夜奋战

同样来自附属第一医院的余学高担任医疗队技术主管,负责统筹安排仪器安装校准和比对工作,为梳理好整个检测流程提供指导,为医疗队在最短时间搭建检测平台并通过测试具备检测能力,迅速上线核酸检测实验室提供强有力的支持。

余学高在落地24小时内几乎没有停顿休息,他带领3名队员到医院检验科进行场地考察后,便迅速开始对携带仪器设备进行拆包安装和校准。经过整整5个小时的奋战,所有仪器设备顺利完成结果比对和性能测试,当看到一切结果符合要求,走出实验室已是深夜,余学高松了一口气,满意的笑着说:“在单位这些仪器装机活都不是我们干的,现在我们都要亲自出马,我们不仅是‘病毒猎手’,还是合格兼职工程师啊!”

拼命三郎 勇于担当

在支援北京之前,孙逸仙纪念医院的丁睿和古文深就一直在抗击疫情第一线工作。本来准备回梅州老家过年的古文深,在科室接到要进行新冠肺炎病毒核酸检测的工作任务后,主动取消休假留在广州,从腊月二十五就一直在做核酸检测工作,每天独立完成约300份样本检测。“来北京之前,我大概已经做了上万份核酸检测。”古文深说道。在新冠疫情发生后,医院要在短时间内启动新冠抗体检测项目。丁睿作为分子诊断项目的主要负责人之一,在年初四下午接到通知,立即回医院着手开通新检测项目。正常情况下,一项新的检测项目开通最短需要3个月时间,但检验科团队通宵达旦、快马加鞭,在24小时内就完成了新项目开通。

作为医疗队首批进入新冠核酸检测实验室的队员,丁睿、古文深也为后面的队友们“探路”,在标本的防污染和防泄露、防范生物安全风险、医疗垃圾的高压处理等方面,为队员们提供了很多宝贵的实战经验。“我们每次进去三个人,三个人之间要怎么分工合作提高工作效率,这都需要大家在实践中总结经验。”古文深说道。天坛医院检验科张国军主任提到,丁睿、古文深是队伍里的“拼命三郎”,他们有着严谨务实的工作态度和过硬的技术本领,接到任务时他们总是主动请缨冲在最前面,并确保高质量地完成工作任务。

愿披星戴月 迎漫天霞光

来自附属第三医院的黄小慧作为广东医疗队总联络人,除了执行核酸检测任务外,还要全面负责对接国家卫生健康委、省卫生健康委、对口支援医院和负责广东省第二批检验医疗队(深圳医疗队)的联络工作。 “刚到北京的头几天,几乎每天24小时连轴转,完全顾不上吃饭和休息,几乎一天瘦一斤。但我一点儿都不觉得苦、不觉得累,能为祖国贡献自己的力量是一种幸福”, 黄小慧说。“在接到命令的那一刻,面对家人的担忧,我没有丝毫犹豫,作为一名党员、检验人,抗击疫情、守护生命是我们的使命与担当,我们必须勇敢前行”, 来自附属第三医院何国炜坚定地说。

刚刚结束了第一批次大规模的社会核酸筛查后,6月27日,第二批次来自高校的核酸筛查检测紧随其后。何国炜作为医疗队第三组组长,负责统筹协调来自中山大学附属第一、第三医院、广东省第二人民医院、广州市胸科医院的队员共同开展核酸检测工作。当天下午4点多样本陆续送到,组长何国炜安排队员换好防护服分批进入了核酸检测实验室。

附属第三医院詹龙生主动请缨,申请第一个进入实验室执行任务最艰巨的核酸提取工作。詹龙生是医疗队年龄最小的队员,他说:“在接到核酸大筛查任务的时候,我的内心既紧张又兴奋,我感受到医疗队的强大凝聚力,大家都朝着相同的目标前进。即使我们在疫情防控形势最严峻的前线,但我们无所畏惧。当我看着大家忙碌的身影,全员积极投身战斗的模样,在防护服里,小小的身躯肩负着伟大的使命,也极大的鼓舞着我冲劲十足的继续专注到检测工作中去。”

凌晨3点半左右,所有12000余人次的待检测样本全部上机。6个多小时不停歇的轮流作战,汗水早已将他们的刷手衣浸湿,轻轻一拧,汗水连成线般的落下来,清洁完毕,队员们拿起矿泉水几乎都是灌进喉咙里的。清晨6点,12000余份检测结果顺利发,彻夜未眠的组长何国炜心中的大石头终于落地。

“当时我从实验室出来,累得趴着示教室的桌子上睡着了,迷迷糊糊透过窗户看到外面的晨光,以为天亮了。一看手机才凌晨四点半,看着北京天坛医院门诊部‘鸟巢’一般的建筑,在北京的晨曦中就像一幅水墨画,当时心生感慨:北京的天可亮得真早呀!我发了个朋友圈‘愿披星戴月,迎漫天霞光’。我坚信,胜利的曙光就在前方。”黄小慧回忆道。

致敬英雄 凯旋归来

援京26天,中山大学医疗队队员们用年轻的肩膀扛起责任与担当,用自己过硬的技术和本领圆满完成支援任务。这支“高水平、能战斗”广东检验医疗队充分体现广东医疗水平,展现广东责任担当,中山大学医疗队队员展现“中大人”面对疫情舍生忘死、冲锋在前、不辱使命的家国情怀,生动诠释了“不忘初心、牢记使命”的深刻内涵,也充分展现了“珍爱生命、崇尚科学、乐于奉献、团结进取”的广东医生精神,为打赢疫情防控阻击战贡献“中大力量”!

中山大学医疗队在北京天坛医院前合影 (图片来源:北京天坛医院)