2018年1月8日,广东迎来了少见的寒冷降雨。坐落于韶关的丹霞山,在如注的冷雨与凄厉的寒风中孤独矗立;锦水江畔浪涛翻滚,发出阵阵低吼与悲鸣,仿佛呼喊着丹霞之子的魂归。谁曾想到,就在这一天,那位怀有赤子情怀,将丹霞事业作为自己毕生追求的彭华,永远停下了追逐的脚步,至此与他牵挂了一生的碧水丹霞永续相伴。

妙笔丹青,绘就丹霞缘

1982年从安徽师范大学地理系本科毕业后,彭华被分配到宿州师专地理系任教。因为地理空间记忆力超群,又绘得一手好图,彭华开设了地理素描课。也正是这样一门绝活,成为彭华叩开规划设计大门的钥匙。

1983年,在安徽九华山举行的一场教研会上,彭华偶然结识了北京大学教授陈传康先生。彭华将自己绘制的《齐云山图》拿给陈先生看,得到了陈先生的极大鼓励。之后他不断通过书信向陈先生讨教,一来二去,两人便熟识起来。1984年,彭华将他《地理绘画》的第二稿讲义寄给陈传康先生,不久便得到了陈先生的悉心指导。陈传康先生还主动为他作序,直接促成了彭华的第一本著作于1988年问世。在此期间,彭华还多次参与了陈传康先生主持的研究项目,得到了陈先生多方面的指点。

虽然不是陈传康先生的科班弟子,陈先生交给彭华的工作却从来没少过,并给予了彭华不少启迪与帮助。在彭华为陈传康先生所作的悼念文章中,他这样写道:“我的学术道路甚至整个人生道路的选择和重大转折,都直接或间接的得益于先生的影响、关怀和帮助。”也正是由于参与陈传康先生1987年主持的粤北旅游资源开发研究工作,彭华才得以与丹霞山、丹霞地貌结缘。

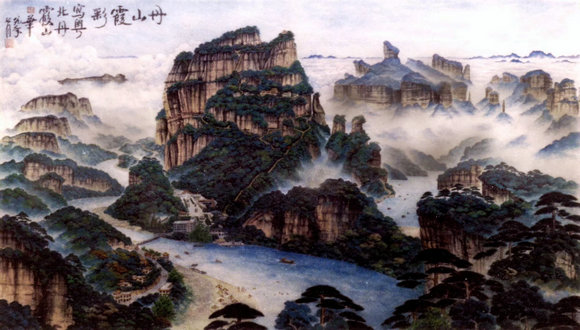

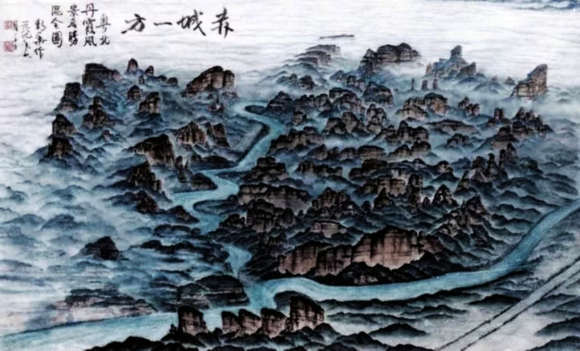

1989年彭华绘制的丹霞山北部和全域景观彩图

项目期间,陈传康先生委托彭华做“代理组长”。应陈先生的要求,彭华为丹霞山绘制了两幅全景素描图。这两幅素描为丹霞山在1988年顺利上报国家级风景名胜区派上了不小用场。绘图要用心,更要用感情。回忆起那次经历,彭华表示,“尽管那时的丹霞山还只是个地方名山,但自从我第一次见到它,就对它一见钟情了。”

第二年的春节,彭华和陈传康先生两家人还被邀请到丹霞山过年,随后又陆续为丹霞山做了许多事。彭华觉得,作为地理人,一定要为丹霞的研究和推广做点什么。没想到这一做,就是一辈子。

1992年邓小平的“南方思潮”让广东省迎来了改革开放的新机遇,一大批旅游景区开发的需求被开启,旅游经济开发区的建设势在必行。做过知青、当过生产大队长的彭华,在这一年选择了再一次“上山下乡”,即应仁化县领导的动员和邀请,来到丹霞山脚下,做起了“总工程师”。

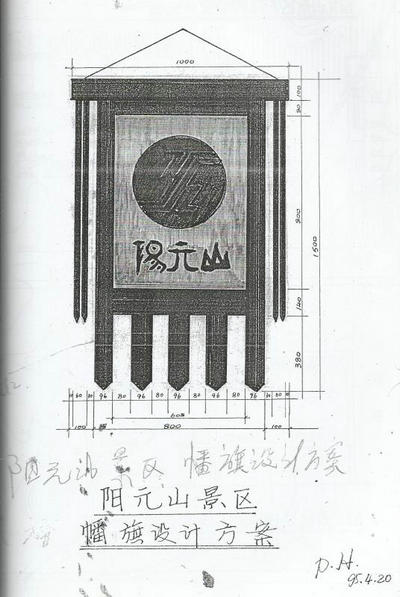

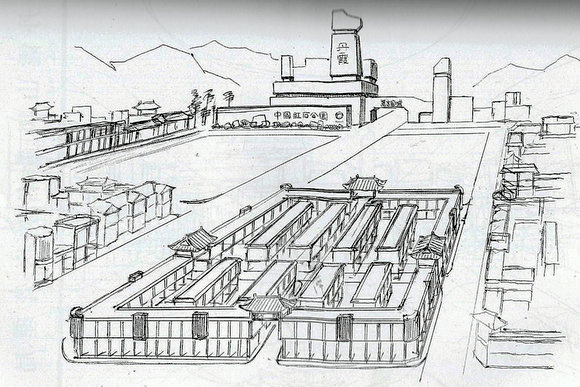

彭华手绘图

做总工程师的这三年,彭华才真正开始了解丹霞。他去和当地的农民聊家常,给他们带来旅游经济的思想启发;与建设工地的工人打成一片,带领大家快速、高效的推进丹霞景区建设。很快,他当之无愧地成为丹霞景区规划设计第一人。四年的亲力亲为,彭华在约定时间内完成了景区点的建设与规划,使丹霞的开发迈上了一个新的台阶。

圆梦中大,学术再启航

投入到丹霞山的开发建设中,虽然小日子过得很舒服,但彭华仍怀揣着一个未尽的学术梦。

因为陈传康先生的缘故,彭华与陈先生的弟子、任教于中山大学的保继刚渐渐熟识起来,而保继刚也了解到彭华想要回归校园的想法,一直在帮他寻找时机。这样的机会终于来了。1995年,由于中山大学地理学科的建设与发展,需要引进一位专注于丹霞研究的人才,在地理系黄进、许学强、保继刚等人的积极推荐下,彭华得以结缘中大,在康乐园圆了他的学术梦,并由此开启他人生最重要的二十年。中大的求贤若渴给予了彭华施展才华的舞台;而彭华对中大教学的投入、对丹霞山研究的传承与发展,也是对学校不吝欢迎的最好回报。

作为丹霞地貌研究的“摇篮”和大本营,中山大学对丹霞地貌的研究一直领先于国内同行,已有四代学者深耕于此,并为之付出了辛勤的努力。1928年,中山大学的冯景兰教授将构成丹霞山的红色沙砾岩命名为“丹霞层”;随后的陈国达教授又于1938年提出“丹霞地形”的概念。此后,“丹霞地貌”的概念便被中国地理学者沿用至今。经吴尚时、曾昭璇、黄进等人师传,到彭华已是第四代研究者。

从此,彭华一边潜心丹霞地貌的学术研究,一边以核心专家的身份,推动丹霞山从“地方名山”一步步升级为“中国名山”和“世界名山”,推动丹霞山成功申报了“国家重点风景名胜区”、国家地质公园、世界地质公园,直至世界遗产。可以说,他是名副其实的丹霞山“总设计师”。

彭华不仅是个设计师,更是个规划家。在中大任教之初,他就向学生们传授自己对旅游发展的前瞻性理念,在二十年前,就提出了“大旅游”“旅游无限化”的思想,在当时引起不小的反响。学生们觉得耳目一新,纷纷来向他讨教;他的课堂座无虚席,不少学生因为他的旅游规划课开拓了眼界,甚至坚定了自己学术道路的方向。近年来,国家政策日益倾向发展大旅游,2015年国家旅游局在全国推动“全域旅游示范区”建设,而作为国家理念和国家行为的全域旅游思想与彭华的大旅游理念高度契合。彭华曾打算,等有一天将丹霞山的研究推进到一定阶段,就开始着手梳理关于旅游规划的理念,谁知如今,这竟成了他的遗愿。

痴心不悔,卅年丹霞情

坐落在广东韶关的丹霞山在世界自然遗产中宛如一颗熠熠生辉的明珠,那嶙峋的怪石和红如烈焰般的泥土,无不让人流连忘返,难以忘怀。然而,在彭华正式接手丹霞之前,丹霞在国内外并没有太高的知名度,是彭华从前辈那里接下丹霞研究的接力棒,才把丹霞逐渐带入大众的视野,并使丹霞研究逐步发展壮大。

在担任丹霞山总工程师期间,彭华发现,丹霞山的特殊地理地貌蕴藏着丰富的旅游资源。认识到这点之后,他开始进一步地考察丹霞,为丹霞山申报世界地质公园着手准备资料,并通过坚持不懈的努力,让当地县政府意识到了丹霞山作为自然旅游资源进行开发的重要性。2004年,经过他和团队的不懈努力,丹霞山世界地质公园申报工作最终获得了联合国教科文组织的批准。

但这并不是终点。丹霞山入选世界地质公园后,彭华立马提出丹霞山的下个目标——申报世界自然遗产。于是2010年,他出现在了举行于巴西的世界遗产申报会上。

会议上,彭华把中国的丹霞地貌展示给全世界,让世人看到了中国大地上的又一绮丽瑰宝,看到了人类自然宝库中的又一奇葩。作为专家组的带头人,使命感和责任感让彭华不敢有丝毫懈怠。他说,“这是代表国家的重大项目,一定不能有任何差错!”

其实,早在1997年,彭华就提议丹霞山申遗,然而这个提议却均以“条件不具备,暂时不议”而搁置。彭华并未就此放弃,他坚信,“随着时间的推移,丹霞山的价值会被进一步发掘出来,不断提升,而有关方面的认识也会慢慢转变”。他下定决心,一定要把申遗的工作做好,不辜负党和国家的期盼。2006年,申遗时机逐渐成熟,彭华积极推动南方六省“中国丹霞”联合申遗项目,几乎参与了申遗相关的所有重大决策,对每个环节都力求做到极致。看着各项申报资料尚未编制和完善,他常常加班加点地钻研,整合几代丹霞学人的研究积累,最终编写出了一套高质量、高水平的申报文本和管理规划,让中国丹霞在国内竞争中脱颖而出,成功走出国门,并一次通过了世界遗产中心的文本审查,获得了“符合所有技术要求”的评价,为丹霞申遗的成功奠定了坚实的基础。

彭华教授领衔中国丹霞世界遗产进校园活动

然而,彭华心里明白,光是有好的资料还不够,得到国际学术的支持也必不可少。于是,他马不停蹄地筹备起了首届丹霞地貌国际学术讨论会。工作开展了四个月,可他却没有收取任何费用,期间还完成了国际主要专家的联络,三本论文集的编辑制作,会议通知、会议方案、会议议程、会议文件的编写等筹备工作,几乎参与指导和组织了会议实施的整个环节。

申遗期间,正值彭华的学术评估期,如果再继续申遗,他将错过学院的职称评估,有人劝他放弃,却被他严肃拒绝了。“走出国门是中国几代丹霞学人的梦想,也是我的梦想,无论如何,我都不想放弃。”因为梦想,他就这样跟丹霞申遗事业“杠上”了。

彭华的妻子丰秀荣看着他为了申遗的事情,天天这么辛苦,心里很不是滋味。她说:“丹霞申遗的最后两个多月,简直不是人过的日子,用‘度日如年’和‘压力山大’来形容都不过分!他在巴西等待世界遗产委员会落锤的那些天,我和女儿都是在万分焦急和失眠中度过的。”

申遗的最后阶段,彭华的妻子和女儿感受到了紧张和艰辛,所有丹霞山下的百姓也都感到了压力,而最大的紧张和压力还是沉甸甸地落在了彭华的身上。

2010年6月9日,他收到了湖南崀山新宁县领导给他的短信:“尊敬的彭教授,新宁五大家及62万人民期盼您,务必顶住压力,顽强拼搏,千方百计夺取中国丹霞申遗新突破,以展您雄风,扬我国威!”在这样情真意切的期盼中,在彭华的坚持和努力下,申遗传来了捷报!

“他一个人就是一座山”,丹霞山下的老百姓这样形容他们心中的彭华。他的申遗之举,把中国丹霞从一座粤北名山变成了一座世界名山。中国几代丹霞学人的梦圆了,丹霞人民的生活也越来越好了。彭华在丹霞山的实践活动,开辟了学者深度参与地方发展的“协调-制约”模式,在政府科学决策、保护资源环境、照顾弱势群体、制约错误开发行为等方面发挥了重要作用。

随着中国丹霞申遗成功,丹霞也受到了世界的广泛关注,来自世界各地与丹霞相关的学术研究采用的也都是彭华等学者启用的名词——“Danxia”。彭华所领导的申遗之举,不仅将丹霞山推向了世界,更把对“丹霞”的认知推向了大众,得到了国内外学者的普遍认可。

矢志不渝,漫漫求索路

2010年,丹霞山申遗成功,所有人都为此感到激动和喜悦,彭华更是兴奋不已。在许多人眼里,彭华这次为党、为国立了大功,完成了这么辛苦的工作,是时候放慢脚步,“该歇一歇了”,可谁想,他刚放下一个担子,却又挑起了另一个。

“申遗成功不代表结束,反而是新的开始,在这种关头停下来休息,岂不是不负责任?”即便是申遗成功,彭华的心里仍旧放不下丹霞,他清楚地认识到,丹霞的未来还有许多建设需要做,哪能就此止步呢?

中国丹霞走进四川四所高校系列科普讲座

申遗后,彭华并没有搁置工作,而是马不停蹄地前往国内外多所高校、博物馆和科学馆去开展丹霞科普讲座,前前后后做了70多场。他不光自己开讲座,还专门培养了一批志愿者,去各地做巡讲,让更多人认识了中国丹霞,了解了丹霞地质地貌的科学知识。

大力宣传丹霞知识是一个方面,彭华更希望的是能把关于丹霞地貌的最新研究成果传播给更多人。于是,他根据丹霞地貌研究成果,亲自编制了各种通俗易懂的科普资料,包括丹霞山科普旅游指南、科教片解说词、科普导游图等。在彭华的感召下,全国许多科研人员都志愿加入了丹霞科普宣传的队伍之中。

但随着丹霞知识的普及,彭华却把研究方向逐渐地转向了红层研究,因为在他看来,红层比丹霞涵盖面更广、更具有社会意义和价值,只是缺乏应有的关注和发展。从地质公园建设到丹霞申遗,再到红层研究,他的事业领域一直在不断扩展。

“彭华把应用做成了一门学科,从对国家的需求到成果整合,一步步发展这个学科,起到了一定的社会效果。”保继刚教授表示。2011年,通过彭华的积极申请,中国地理学会批准设立了“红层与丹霞研究分会(暂称工作组)”。2013年8月,在第八届国际地貌学大会上,国际地貌学家协会也批准了彭华的建议,将原“IAG丹霞地貌工作组”更名为“IAG红层与丹霞地貌工作组”。

自2010年丹霞申遗成功后,彭华就从未停歇,甚至还获批了科技部的重大专项,然而就在他准备项目结题时,病痛却突然将他带走了,“令人痛惜、痛心。”保继刚教授叹道。

心怀大爱,魂归丹霞山

在同事们心目中,彭华爱妻子、爱家庭是出了名的。彭华的妻子丰秀荣是他的青梅竹马,平淡幸福的家庭成了彭华放心投身事业的坚强后盾。也正是因为向来体谅妻子,“报喜不报忧”成了彭华的一种“习惯”,也终成了丰秀荣的一份“遗憾”。

与彭华相识了十五年的同事袁媛觉得彭华一直是个生龙活虎、谈笑风生的人,“从来不觉得他会离开。他总是把光和热、把正能量留给大家,把压力、痛苦一个人默默承担。”在追忆彭华的纪念座谈会上,袁媛语音哽咽。

彭华不是不知道自己的身体情况,但他明白,一旦去检查治疗,就会带来后续一系列的“麻烦事”。他手里的国家立项、红层研究,还有数不完的勘查、调研都在等着他完成。在彭华心里,身体的不适在亟需跟进的丹霞事业面前不足为题。他没有时间。他还要做更多有意义的事情。

就是在这一而再、再而三的拖延中,彭华的心脏终于不堪重负了。由于心血管主动脉大面积阻塞,彭华就这样急匆匆地走了,还来不及跟亲人说再见,来不及跟朝夕相处的同事道别,来不及跟期盼着他回来上课的学生叮嘱,来不及跟丹霞山的乡亲们托付……甚至连给医生进行手术准备的时间都不留。

“彭华教授是把一生都奉献给了丹霞事业。”中山大学地理科学与规划学院党委书记谷晓丰沉痛地说道。“如果他能重视那份体检报告,早点到医院来做换瓣手术,一切都会不一样了。”主治医生也留下深深地惋惜。

彭华离开后的那几天,彭家的门槛都被踏破了。彭华的办公桌还没来得及整理。目之所及,皆是丹霞。桌上还放着博士生的毕业论文评阅材料。来自全国各地甚至海外的亲朋好友纷纷来信表达悲痛与惋惜,许多老友和学生都不远万里赶来送彭华最后一程。

在彭华的告别仪式上,前去哀悼的人排成了长队。中国地理学会旅游地理专业委员会送给彭华的挽联这样写道:

“惊彭子英华早逝,再休提乡愁彭祖;叹丹心遗产长留,唯漫看碧水丹霞。”

彭祖的故里,安徽砀山,是彭华的家乡。彭华把毕生事业都奉献给了丹霞,他的一片赤子丹心,不仅是彭家祖上的荣光,更是国家永远铭记的历史。

家国情怀,扎根中华魂

习近平总书记曾说,学者就应把学问做在中国的大地上。在中山大学地理科学与规划学院院长薛德升看来,彭华就是这样一个脚踏实地的人。“他就是在履行这样一个崇高的理想和使命,始终把自己的学问做在中国的大地上。”中山大学丹霞研究到彭华手里已经经历了三代人的接力和传承。一想到我国已发现的400多处丹霞地貌中有一大部分是彭华跑过的,薛德升就万分感慨,他说:“直到2017年暑假的时候,他还在跑西藏,跑野外,还在跑那些他没看到过的有丹霞地貌的地方,他身上有着共产党人不怕苦、不怕累的精神。”

为了国家丹霞事业,他不辞辛劳,四次前往青藏高原,甚至仅在三年时间,就已走遍了大半个中国。如今中国四大高原上都留下了他的足迹,四大盆地里也挥洒着他的汗水。从纳木错到冈仁波齐,从鄯善大戈壁到塔克拉玛干沙漠,渡长江、越黄河,翻天山,穿沙漠,即使是祖国最西端的帕米尔高原,他也带学生去考察过。

彭华清楚,自己做地理,就得接地气。“做地理研究就应当多进行实地考察,了解当地的情况,尽可能多地掌握第一手资料。”

彭华教授在野外指导研究生打制岩石标本

“我们第二次去青藏高原的时候,飞机在世界上海拔最高的民用机场——亚丁机场降落,”彭华的学生闫罗彬回忆道,“记得同行的很多同学都受不了那里的高原反应,但老师却坚持了下来,真的很不容易!”2017年的暑假,彭华又第四次奔赴青藏高原考察西北丹霞。同行的学生朱海滨说,“老师在阿里的时候头疼得睡不着觉,走路的时候大家都是互相搀着往前走。”彭华把中国丹霞地貌变成一种文化来守护,并影响着当地民众的生活。“他是真正走在大地上的学者,真不容易”。

一直以来,作为共产党员的他也将责任意识、社会意识视作自己工作与研究的指引。跑丹霞期间,他一心想着如何把自己对当地的考察和了解整合起来,跟当地的建设与发展相结合。最终他做到了,为党和国家做出了巨大贡献。

一流的大学有一流的教授,有一流的研究,会被社会首先想到,被国家首先想到,被学术界首先想到。彭华和他带领的中国丹霞研究正是如此,一批批优秀学人追随先生学习研究,中国丹霞被世人所熟知。他们的成绩有目共睹,为中山大学地理学科的人才培养和学术发展,为中山大学事业的发展,为国家和世界遗产的保护做出了巨大贡献。

彭华的同事曾说:“彭华的亲切和大爱是我们每个人都能感受到的。”而他对国家和社会的贡献,无不与他心系祖国、心怀人民的家国情怀紧密相连。

很多人将“淡泊”理解为无为、出世和消极,但辩证的“淡泊”应该是无为而无不为,出世而又入世,顺应自然,顺势而为。彭华的“淡泊”就体现在他“无为而无不为”的人生态度上,正是怀着这种“淡泊”,彭华才能一直兢兢业业地工作,怀揣着理想和抱负砥砺前行。

无论是教书育人,还是待人接物;无论是对待生活,还是从事科学研究,彭华始终怀抱着热情。他的名字将永远与丹霞联系在一起,他的贡献也值得被永远铭记!