3月27日晚,中央电视台2014“寻找最美医生”大型公益活动举行颁奖典礼,我校附属第一医院急诊科主任詹红获选全国十大“最美医生”,另据悉,获奖的十位最美医生中,有五人是中山大学校友。除詹红主任外,另外四人分别是福建医科大学附属协和医院神经外科的陈建屏教授(1984级中山医校友),中国援非抗击埃博拉医疗团队代表、福建省疾病预防控制中心邓艳琴(1983级卫生系校友),广东省疾控中心刘隽医师(2000级中山医校友),最美巡回医疗队受表彰代表、北京协和医院妇产科主任医师冷金花教授(1979级中山医医疗系校友)。

回忆往昔,峥嵘岁月

中大医科缘何出现如此多的“最美医生”?我校附属第一医院院长、党委书记肖海鹏将之归结为传承精神:“这些代表人物都是在中山医的土壤中产生的,如果离开了中山医,我想不可能有这样的代表人物出现。”

中大医科的历史最早可以追溯到1866年建立的博济医学堂,它是中国第一家西医学府,1879年,博济医学堂更名为南华医学堂,1886年,孙中山先生进入这里学习,这便是中大医科与孙中山先生最早的渊源。一年后,孙中山先生从广州转到香港西医书院学习,后到澳门镜湖医院行医,这期间孙中山先生每周都要拿出一天时间为老百姓义诊。

建国初期,全国院系大调整,中山大学医学院与岭南大学医学院合并成为华南医学院,此后,华南医学院数度更名。这个阶段,在柯麟院长的带领下,中山医学院建立了完善的现代医学教育体系,拥有一批在国内外医学界有较大影响力的大师和名家,教学、科研和医疗取得了较大发展,成为中南地区最高医学学府和卫生部属的六所全国重点医学院校之一。

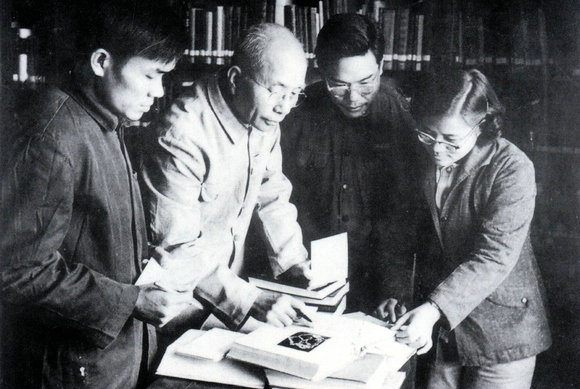

陈心陶教授(左二)指导年青老师查阅文献

中山医学院附属第一医院施行国内首例“断脚再植”手术

1960年代的中山医学院拥有梁伯强、谢志光、陈心陶、陈耀真、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩八位国家一级教授,是当时中国医学界赫赫有名的“八大金刚”,占到全国医学一级教授的近1/4。以陈心陶教授为例,建国初期,血吸虫病流行,他不畏传染,经常出入在广东三水、新会疫区,与疫区人民同吃、同住、同劳动,每天工作起码十几个小时。最终,他为中国人民消灭了血吸虫病,受到毛泽东主席的三次接见。十年后,疫区方圆12万亩的土地上,遍布蔗林、稻海、工厂、水库……陈心陶教授彻底地帮当地人民送走了“瘟神”。

近150年的历史中,中山医创造了无数个中国西医史上的第一次:60年代,世界首例同源无机骨和人造骨应用于临床;70年代,全国首例肾移植手术获得成功;80年代,全国第一例卵巢移植手术、中国大陆首例连体婴儿分离手术成功;90年代,国内首例小儿肝移植、国内首例全肝移植、亚洲首例肝肾联合移植相继获得成功……迈入新世纪,更频有重大科研成果产生。在鼻咽癌的防治方面,中大人前赴后继:肿瘤防治中心曾益新教授成功定位鼻咽癌易感基因,这一成果发表在2002年7月15日的国际权威学术杂志《自然遗传学》上,经过十几年的探索,目前其科研团队基于最新研究成果研发的鼻咽癌预测芯片已投入临床试用;我校肿瘤防治中心马骏教授主持的“鼻咽癌放化综合治疗及个体化治疗基础的研究”入选2012年度“中国高等学校十大科技进展”,其系列研究成果也先后在国际权威期刊英国的《柳叶刀肿瘤学》上(Lancet Oncol 2012, 13:163-71及2012, 13:633-41)快速报道;今年2月11日,肿瘤医学协同创新中心、中山大学肿瘤防治中心、华南肿瘤学国家重点实验室曾木圣教授研究团队又发现可介导EB病毒感染鼻咽上皮细胞的关键分子,其研究成果发表于Nature子刊《自然通讯》(Nature Communications)杂志,为最终实现更优化的个体化治疗打下了基础。孙逸仙纪念医院宋尔卫教授更是致力于乳腺癌的攻坚,他关于siRNA技术治疗爆发性肝炎动物模型的研究成果,发表在2003年9卷3期的国际权威杂志Nature Medicine上,并被美国《科学》(Science)杂志评选为“2003年度世界十大科技进展”第四项;此后他一直关注于乳腺癌细胞和微环境的相互作用是如何促进乳腺癌转移的研究,特别是肿瘤微环境非可控性炎症的研究,几年来取得了丰硕的成果,其研究分别于2011年和2014年两次刊登于《癌细胞》杂志(Cancer Cell);今年3月,其研究团队新作“A Cytoplasmic NFkB Interacting Long Noncoding RNA Blocks IkB Phosphorylation and Suppresses Breast Cancer Metastasis”(IF=23.9)被《癌细胞》以封面故事形式发表,表明其研究在该领域研究已处于国际前沿位置。此外,2014年10月7日,颜光美教授课题组在《美国科学院院报》发表了天然甲病毒M1具有选择性抗肿瘤作用的研究;奚志勇教授团队开展的“以蚊治蚊”阻断登革热传播技术研究也取得突破性进展,成功培养登革热“疫苗蚊”……

每当新生入学,医学院的领导与老师们总要给学生们讲述这些前辈们的光荣事迹。正如肖海鹏所说:“这些光荣让他们知道自己身上肩负的责任,他们的前辈创造了中山医辉煌的历史,他们有责任将这种光荣传承下去,同时也能激发他们学医的信念和兴趣。”

附属第一医院院长、党委书记肖海鹏教授

放眼当下,薪火相传

中山医的学子们没有辜负前辈们的期望,刚刚获得“最美医生”称号的詹红就是实例。

1987年,当时的中山医科大学附属第一医院正式组建急诊科,刚刚毕业的詹红被分配到这里成为了一名普通的急诊医生。急诊科是出了名的工作强度大,一天甚至可能有超过一百例的病患,就算是体魄强健的男医生也可能坚持不了,更何况是像詹红这样的女性;因为没空写论文,急诊科的医生也比其他科室的医生更难晋升,在急诊科坚持了整整28年的詹红,当过秘书、副主任,2009年才晋升为科主任。某次詹红还因为错过时间而错失发论文、评职称的机会,对此她也只是一笑置之。“没有强大的体魄与淡薄的心境根本无法坚持下来!”肖海鹏补充道。

“最美医生”詹红

詹红的同事在看完颁奖典礼后还给肖海鹏发来了一条短信,说刚看了中央电视台“最美医生”颁奖,很感动,透露詹红教授有严重的脱发。这个病尚不明病因,与自身免疫有关,还没有根治办法。几年前找他看过,起初是有效的,后来复发,建议她接受局部免疫疗法,只需要每周涂药一次,但她太忙没有时间来,希望院长给她下令让她一定要治病。”无暇治病,无疑与高强度的工作有莫大关系,“急诊科的医生都是作息不正常的,三班倒,白天晚上,晚上白天,她心里只有病人,连自己得病了也不在意。”肖海鹏话语间充满了敬意与佩服。除了医院里的常规工作,非典、禽流感、抗震救灾等危急时刻也处处可见詹红的身影。亚运会期间,她负责全部急救志愿者的心肺复苏培训工作,甚至还编写了教材,“工作态度十分认真”,肖海鹏评价道。

除了詹红,于2011年7月逝世的刘琼芳也是中山医精神的一面旗帜。自1955年被分配到河北省石家庄市第一医院,刘琼芳医生便开始了长达56年的从医生涯,先后诊治病人超过11万人,抢救危重患者超过1.5万人。在此期间,她罹患三种癌症,动过四次手术,即使刚做完手术也要去探望病人,这样一直坚持到生命的最后岁月。刘琼芳一生爱院如家,待患如亲。逝世后,石家庄几千市民自发为她送行,时任国务院副总理李克强也号召全国人民向她学习。

还有很多中山医校友默默耕耘在平凡的岗位上,即使没有受到表彰,他们也无怨无悔。1988年刚从中山医科大学毕业,被分配到广州太和麻风村照顾病人的凌罕毅校友,把自己的半辈子都奉献给了这个封闭的村子。刚开始面对麻风病人时,凌罕毅的内心十分恐惧,他不敢接触病人的身体,遑论治病,他甚至还想过换单位、出国。但不久,中国麻风中心的谭卫平医生打动了他,谭卫平经常来到麻风村,亲手帮病人洗脚、做手术,这让不敢靠近病人的凌罕毅感到惊奇。后来,谭卫平飞机失事遇难,遗书关注得最多的也是麻风村病人,凌罕毅深受感动。从此,他决心向谭卫平学习,为麻风村病人尽其所能。随着与病人相处的时间逐渐增多,凌罕毅消除顾忌,开始给他们做手术,像朋友那样相处。某次,给一位病人做手术,预计会大出血,而市里医院又不对麻风村提供医疗血液,凌罕毅和其他几位医生就准备随时抽自己的血挽救病人。术后,凌罕毅还买来一些补品给病人送去,像亲人一样照顾他们。逢年过节,他还给病人封利是。对病人来说,凌罕毅既是医生,又是朋友、父母、儿子。

耳濡目染之下,凌罕毅的儿子凌云志也对麻风病人特别关切,凌云志今年正在中山医学院读研究生三年级。早在广东中医药大学读本科时,他便策划实施了去太和麻风村做志愿者的活动。志愿者们陪老人聊天、下棋、打牌,为老人煮饭,并买些生活必需品送给他们。在他的努力下,太和麻风村成为了广东中医药大学的定点服务区。考入父亲的母校中山大学医学院读研究生后,他也加入了学校的志愿队伍,继续到麻风村守护老人。此外,他和伙伴们还联络了暨南大学、广东药学院等高校的志愿者前往太和麻风村陪护麻风老人。中山医的传承精神在凌罕毅、凌云志父子身上表现得淋漓尽致,“这些人,都是我们中山医的医魂。”肖海鹏动情地说。

凌罕毅上门为麻风病康复者检查身体(图片来源南方日报)

即使不能再在岗位上做贡献了,也要把身后遗产捐出去鼓励后学,叶任高与李幼姬夫妇便是这么做的。叶任高教授是我校附属第一医院原肾科主任,他生前有个特点:爱做科普。1998年,他出版了一本科普书《肾脏病防治指南》,价格11元,向病人荐购,有的病人不买他就不大高兴,有时也送给病人。有学生不解为何病人来看病还要买本书,后来他才明白,这是“授人以鱼,不如授人以渔”。大多数肾脏病属于慢性病,病程往往要几年甚至十几年时间,病人大多数时间是在家里度过的。医生所能做的只是开点降压药,而更重要的是教会病人如何早期发现、预防、保养、服药等。在生命的最后岁月,叶任高也在编写卫生部教材《内科学》第六版。李幼姬教授是中山大学著名肾病专家,丈夫去世后,她用夫妻俩的毕生积蓄50万元成立了“叶任高李幼姬夫妇临床医学优秀中青年教师奖教金”。如今,李幼姬教授也已经过世了,但她仍期望着这50万元能够切实帮助到中青年教师,让他们在临床上得到更好的发展。

更有非典、抗震救灾、援非援藏援疆时踊跃参与的青年医生,如邓练贤医生,非典时因抢救病人而染病,是广东抗非典战斗中第一位因公殉职的医生;脑外科医生余振华,抗震救灾时冒着生命危险翻山,甚至写好了遗书;麻醉科医生杨露,不畏艾滋危险,勇敢援非……他们的事迹未必轰轰烈烈,却以实际行动在传递着中山医的精神火把。

最美医生,最强教育

医德无疑是传承精神里最核心的部分,培养医德,也贯彻到了我校医科的整体教育理念之中。“中山医培养出了这么多最美医生代表并非偶然,我在中山医工作到现在,觉得中山医一直很注重医德,或者说核心价值观。”肖海鹏说道。

如何将这种无形的价值观注入到学生心中呢?每年开学典礼时,除了全体新生集体宣誓外,医学生还有单独的宣誓环节,这样从入学时便树立起庄严的责任感;在上第一门医学课程《人体解剖学》时,要向为医疗事业捐献遗体的志愿者致敬,并且将遗体尊称为“大体老师”,从中体会医生应有的对每一个生命的敬畏;几乎每旬一次的“文理医融合拓展视野名师系列讲座”提高了同学们的人文素养;医学伦理学教学改革和社会实践活动也鼓励同学们亲身了解艾滋病防治、器官移植、人工流产等社会问题,将目光聚焦社会,关注特殊群体,实际上这是中山医正在实行的“三早教育”中的最后一项“早早接触社会”;在医院里,也要让学生们看到良好的医德医风,“如果老师在课堂里讲得很崇高很伟大,在医院里却收红包收回扣,那么不出两周,学生们肯定都变坏了,”肖海鹏说。

而从去年7月份开始,我校各附属医院也展开了以“一切为病人,为病人一切,为一切病人”为宗旨的党日活动,比如耳鼻喉科建立了病友会、夏令营,目的都是多与病人沟通,改善医患关系,肖海鹏表示,只有学生们耳濡目染地感受到这种医德医风文化,才能真正成为一个有良知的医生。

医技大楼五楼墙上挂着一副对联“医病医身医心救人救国救世”,这幅对联不仅是中山医的办学宗旨,更像是一个提醒,提醒莘莘学子须时刻铭记自己的良知。

薪火相传,生生不息。未来是否还有更多的最美医生从这里涌现出来?让我们拭目以待。