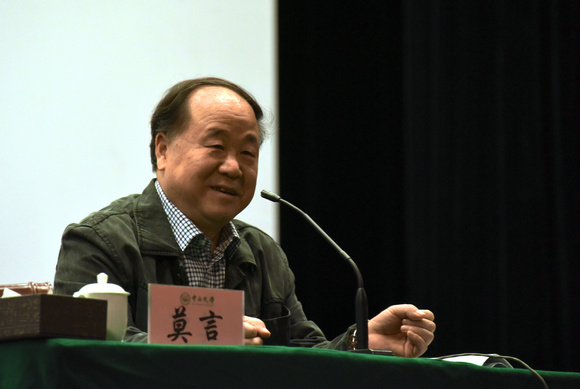

11月30日,著名作家莫言做客我校逸仙名家论坛,以“我小说创作中的人物原型”为题,与现场1500多名师生、校友畅谈他的小说世界。

莫言以“我小说创作中的人物原型”为题作演讲

演讲中他谈到,作家不可能脱离自己的生活来写作,而作家笔下的很多人物都有真实原型,他们的存在为作家提供灵感和真切感受,从而创作出有生命感、有鲜明个性的人物。同时表示,自己是一个讲故事的人,实际上是一个观察人、研究人,包括观察自己、研究自己的人;只有理解了别人才能理解自己,也只有理解自己才能更好地理解别人。

莫言做客逸仙名家论坛,梁銶琚堂内座无虚席

谈生活体验:不可能脱离自己的生活来写作

莫言表示,无论多么有才华的作家,都不可能脱离自己的生活来写作,尽管作品可以写得上天入地,可以写得牛鬼蛇神,但就像一个人无法拔着自己的头发离开土地一样,作家也无法脱离自己熟悉的生活。

他说,写家乡的红高粱能让读者仿佛身临其境,但是后来写过一篇海南岛红树林的小说,因为不熟悉,尽管也去采访过、实地考察过,但还是没有亲切的感受,难免让读者有“写着写着就变成了高粱地”的感觉。

此外,作家要想持续不断地写作,就必须克服个人好恶与形形色色的人打交道,越是不喜欢的人,往往越有可能成为小说中的原型。面对面的交流收获更大,只有积累更多这样的经验,对人的认识才能更全面而深刻,写作时才更有把握,写出来的人物才更有真实感和生命力。

谈创作原型:原型的力量非常巨大

莫言直言,小说中的很多人物都在他的故乡真实存在过,或从其他传说中的人物改编而来,基本来自于人物原型的描述。如《红高粱》中着墨最多的“我奶奶”,由现实中他的奶奶、堂姑和堂婶3个人物合成;《檀香刑》中的戏班班主孙炳,就是清末时期反抗德国人被抓、后被清政府处以酷刑的高密农民孙文;《生死疲劳》中“单干户”蓝脸的原型是家乡一个坚持单干的农民,他的爷爷也是其重要原型之一。

莫言说,这种原型的力量非常巨大,作品中不少人物就是自己村里的亲戚邻居。写作时为了找到亲切感,会直接使用邻居的名字,想着文章写完后再别找名字替换掉,但终因“牵一发而动全身”而无法替换,将真实名字保留下来。

至于小说中的动物,都是狗、牛、猪这些家畜,而没有别的动物,主要就是因为自己最熟悉这些动物的原型。除了描写它们的外貌和性情特征之外,其他的方面跟写人一样,可以说小说中成功的动物形象,都有一个人的灵魂。

谈人物写作:要围绕着人物来写

他谈到,作家写作的时候要锤炼语言、要设计结构、要编织故事、要刻画人物,这些都是小说构成的因素,但最重要的还是要围绕着人物来写。“贴着人物写”是沈从文先生教他的学生汪增祺所说的一句很重要的话。

写人物的时候不要过多地考虑其阶级属性,也不要贴上好人或坏人的标签。不管是好人还是坏人,都首先应该当成人来写、站在人的立场来写,既写出好人的弱点,也写出坏人的尊严,从而克服小说的地域性障碍,获得走向世界的通行证。

谈读者群体:不建议中小学生读我的小说

当被问及作品中的性描写及是否适合中小学生阅读时,莫言坦言开始写作时已是成年人,且年轻胆子大,故感觉到文学作品里面有关爱情、性的描写是非常重要的内容,也是对人性的描述和刻画的一个非常重要的方面,有助于塑造一个丰满的人物。

同时表示,写作时并没有预设读者群体,没想到写的小说会有朝一日被小学生或中学生阅读。至于怎样控制不至于影响中小学生身心健康,是全世界都需要关注的问题。他直接建议,可以读他的散文,写母亲的、写乡村风景的、写读书的,长大结婚后再读他的小说。

互动环节,现场听众提问

文学评论家谢有顺点评:莫言“不是为老百姓写作,而是作为老百姓写作”

文学评论家、中国语言文学系谢有顺教授对莫言有这样的评价:判断一名作家能否进入文学史,标准其实很简单,就是看他所创作的人物、语言有没有进入人们的日常生活。

小说是一种活着的历史,是一种有温度、有机理的历史,莫言通过描述人物和故事,保存了中国社会生活中“毛茸茸、活生生”的部分,为现实和历史留下了证据。莫言坚持“不是为老百姓写作,而是作为老百姓写作”,他不是居高临下地俯瞰现实,而是把自己摆在生活中、摆在人群中当作其中的一员来写作。他带着对世界和历史的“愧疚”,在批判现实的时候也批判自己,从而能以较宽大、仁慈的态度来面对现实。