《中大图志·佐史 研书 彰善:中大建筑匾额》专题地址:点击此处查看。

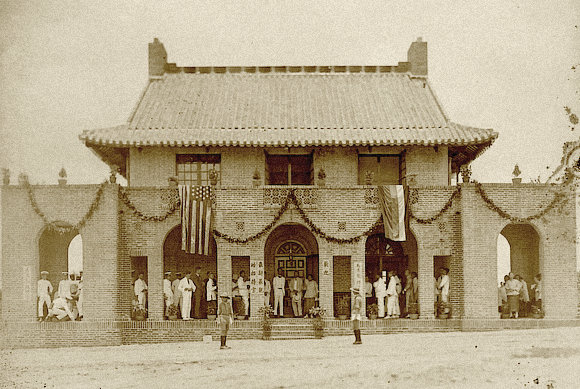

中山大学档案馆所藏一张老照片,记录下1922年原岭南大学“最新最靓的招待室”——马应彪招待室落成时的情景:年近花甲的马应彪先生西装革履、手持礼帽,淹没于衣着入时的宾客之中。其时的马应彪招待室四周空旷,与今之所见柱廊加建窗扇的外观略有不同,正门之上亦未嵌有商承祚先生所题“马应彪招待所”白石匾额。

老照片记录下马应彪招待室落成时的情景

如今,在中山大学,像这样由名家大师或社会贤达所题的匾额星布于校园各处。如北校区红楼顶上的“中山医科大学”为邓小平同志受毛文书教授之邀于原中山医科大学119周年校庆时所题,南校区“永芳堂”“陈寅恪故居”均为国学大师饶宗颐之留墨。或悬于高堂广厦之上,或掩映于红砖绿瓦之中,诸楼匾额辉映成趣,于静默处细诉中大百年的动人传说。

以匾研书 阅夫子风流

谈及校园里的建筑匾额,古文献研究所钟东副教授首推其美感,“如一扇窗”,可从中洞见匾额背后的文化密码,尤具历史价值,“中大建筑匾额题写人在不同领域长袖善舞,身份地位不凡,其中一些人物的成就甚至代表了一个时代。”

透过这扇窗,我们不仅得览孙中山、宋庆龄、邹鲁、戴季陶等与中大渊源颇深人士手书,也可欣赏费孝通、饶宗颐、金庸等文化大家的墨宝。而在中大建筑匾额、碑记上留字最多的,还数容庚、商承祚两位古文字大家及其弟子。

容庚先生所题“爪哇堂”“十友堂”“荣光堂”楼匾皆为楷书,落款仅“容庚”二字,干脆利落。古文献研究所陈永正教授称其书法“高韵深情,坚质浩气”,兼而备之。商承祚先生所题匾额书体不一。中文系陈斯鹏教授解读道:“马应彪招待所”“怀士堂”“张弼士堂”等匾文属篆书,细分来看,前二者属大篆、后者属小篆;而“陈嘉庚纪念堂”“惺亭”“哲生堂”“梁銶琚堂”“英东体育馆”等则属古隶,也称秦隶。

“商先生书写出来的线条有碑刻一样的凹凸感。”中文系田炜副教授介绍道,商承祚书法的最大特点是金石气,且凝重典雅,“他把学人的学问学养与书法结合在一起,书法中体现出他对于古文字的认识和感悟。这其中以隶书最有特点,他在秦隶的基础上加入自己见解,创造出了别具一格的隶书写法。”据载,20世纪20年代初,商老曾设想过:“由秦小篆至汉隶这段过渡期间的隶书当已产生,其篆体当更甚。”1975年云梦简书出土,得见秦隶真貌,商老满心欢喜,“反复读之,深知由小篆而汉隶,期间的秦隶百分之九十未脱离篆体,亦有不少横画和擦笔已蓄挑势”。年入古稀的商老遂转攻秦隶创作,在大量摹写的基础上,独创了被书坛称为“商体”的秦隶体书法。

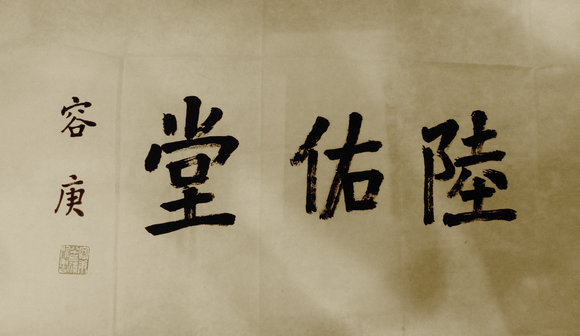

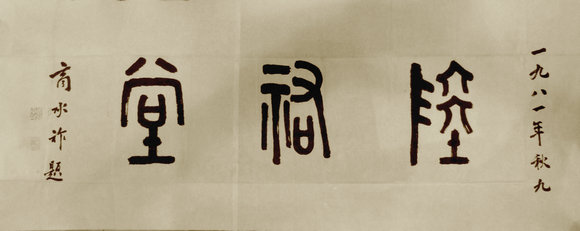

容庚、商承祚先生分别所题“陆祐堂”匾书,原件藏于中山大学档案馆

容、商门下弟子常将二老所书金文作比较,容老的高古雍容、清苍质朴,商老的则闲澹松秀、温厚醇雅。 书如其人,或许这正是二人性情的写照。在容商二老高足们的眼中,容老性格耿直,商老则性格很温和。十年动乱,容庚曾自称“野马”,谁也驾驭不了,又自称“鬼锁”,谁也打不开。批儒风起,容庚又疾呼:“孔子无罪,何可批哉!民不畏死,吾宁蹈珠江而死乎!”曾宪通教授曾忆述,晚年的商老好管闲事,看到学校里的布告有错字,便在上面改正并署名。当时他住的地方和中文系之间有个小门常年不开,他老写信向学校反映,开头还署名,后来写多了就干脆自署“多事商”。狂放不羁如容老,温润痴趣如商老,学人真性情跃然眼前,或也早已渗于笔端,为静默的匾额注入丝丝人文情怀。

回首上个世纪的中大学史,容商二老在书法上的“双绝”不过是两人众多交集中的一次齐名,他们更是开启了中山大学古文字学科的辉煌时代。容庚1894年出生于广东东莞,1922年凭借三册《金文编》稿本打动了著名学者罗振玉,破格成为北京大学研究所国学门研究生。其时,1902年生于广东番禺书香门第的商承祚也正求学于罗振玉门下,两人由此初识。1923年,年仅21岁的商承祚即出版了《殷墟文字类编》,王国维为此书作序,将唐兰、容庚、柯昌泗和商承祚四人并称为“今世弱冠治古文字学者”。1925年,容庚研究生毕业,成名作《金文编》出版。1927年,商承祚任中山大学教授,1948年复任中山大学语言学系、中文系教授。容庚1946年至1952年任岭南大学教授兼中文系主任。1952年院系调整后,两人同在中山大学,又同在古文字研究室辛勤耕耘。1956年中山大学古文字研究室经批准成为全国高校首个专门研究室后,容商二老联名招收研究生,先后培养出曾宪通、孙稚雏、陈炜湛、张振林、刘昭瑞等学者并留在中大,于古文字学阵地开一园桃李、领百粤风骚。

以匾佐史 证百年沧桑

追忆往事,如晤故人。容商二老手书之匾额于楼堂之上闲看花开花落,不觉已有卅载春秋。可曾有人想起它们的前世今生,是否也如史诗般波澜壮阔。

惺亭:一九八一年秋 商承祚题

马应彪招待所:一九八一年秋 商承祚题

怀士堂:一九八二年二月 商承祚题

哲生堂:一九八二年春 商承祚题

……

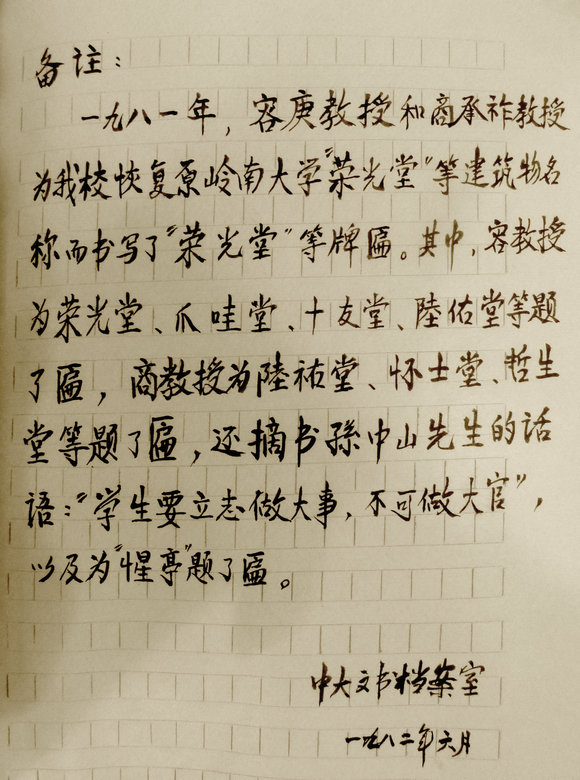

不难发现,这些老建筑上商老的题字集中在1981至1982年间。时间是否逗漏着更多的历史信息?容、商二老珍贵的题匾真迹又藏于何处? 2013年11月,中山大学档案馆,1981年第47号卷宗为我们还原了33年前的那段历史:

我校校园内原来岭南大学有不少建筑物是具有纪念性的,或是由爱国华侨热心捐献的,并用他们的名字命名。过去在左的错误思想影响下,全部纪念牌匾被毁掉了,影响极坏。为了纪念支持祖国教育事业的爱国华侨,保护和发扬侨胞爱祖国、爱故乡的热情,我校参照上海交通大学的做法,决定把海外华侨、港澳同胞捐建的荣光堂、爪哇堂、陆佑堂、十友堂、马应彪招待所等十座建筑物的名称恢复起来,准备在校庆前后把石匾重新装置原处。

最近,岭南大学广州地区校友会的负责人,得知我校恢复上述建筑物的牌匾后,表示十分高兴和拥护,并且建议:一并恢复怀士堂(一九一五年美国史怀士先生捐建。一九二三年孙中山先生在此发表题为《学生要立志做大事,不可做大官》的演说,并痛斥帝国主义派炮舰到白鹅潭示威的侵略行为)、哲生堂(一九三零年孙科任铁道部长时拨款建造)的名称。

——摘自1981年11月3日《关于恢复原岭南大学“哲生堂”等建筑物名称的请示报告》

从卷内文件往来可见,经过校方和岭南大学广州地区校友会的奔走努力,荣光堂、怀士堂等12座建筑得以复名,成就今日所见这批于1981至1982年间恢复的建筑匾额。更令人惊喜的是,卷宗内竟还装订有容、商二老为题匾的书法原件!

小心翼翼地打开,宣纸已泛黄,字书却愈显风骨。有馆员称:“馆藏量多,工作年间尚不知馆内藏有容商二老上世纪80年代的题匾真迹。”对档案馆原副馆长李少真而言,这卷档案意味着更多。“容商的题匾原件是田老馆长收集整理的,卷宗封面的毛笔字出自他手,我认得,我认得!”李少真老师略显激动,回忆起老档案人以馆为家的年岁。她尊称为“田老”的正是档案馆原馆长田清干。

上世纪50年代,田清干老馆长以调干生身份入读中大历史系,毕业后留校工作。其时档案馆尚未成立,文书档案室挂靠在党办,只有田老一名工作人员。没有电脑的岁月,田老用毛笔誊写资料,字迹端正清晰。田老喜欢出外收罗“宝贝”,学校举办60周年校庆图片展,待活动结束人群散去,田老便把图片一张张收回馆中,整理归档。“晚上,档案馆就是田老的家,他常常在张弼士堂(时为档案馆所在地)工作到很晚。可能是长期坐着整理档案,后来查出股颈骨坏死转移,70岁就走了……”

田清干老馆长整理中大恢复康乐园早期建筑匾额卷宗的文字记录

“由于人为或自然等原因,文书档案本来就很脆弱。你们找到的这份档案不仅是中大人文价值的重要记忆,也承载着老档案人的艰辛。我们要为历史负责,要对得起前人,这也是档案工作的一大要义。”事后,李少真老师这样说道。

那么,中大建筑匾额在十年浩劫之前如何?我们可从马应彪夫人护养院的两块纪念刻石窥见一斑。其正门墙上分别勒有中文楷书“马应彪夫人护养院 中华民国七年刻石纪念”及英文“COLLEGE INFIRARY GIVNE IN HONOR OF HV WIFE BY MA YING PIV TRVSEE AD1918”。此外,格兰堂正门墙上也保存着“1915年勒”的中英文纪念刻石两块。书之者谁?渊源如何?目前尚无据可考。

作为康乐园早期建筑附属的牌匾似乎已沉入历史的暗流,然而,中大建筑匾额的故事却远没有结束。

以匾铭楼 感斯人善德

1984年10月27日,梁銶琚堂举行落成典礼。她不仅是内地高校改革开放以来第一座由港澳同胞和海外侨胞捐资兴建的建筑,更是第一座以捐赠者命名的建筑。中山大学在接受港澳和海外捐赠这件事上,着实敢为人先,其时校长正是黄焕秋。随后,由港澳同胞和海外侨胞捐建的英东体育中心、冼为坚堂、善衡堂等如雨后春笋般拔地而起。南校区西南一隅的生命科学学院建筑群——曾宪梓堂、曾宪梓堂南院、马文辉堂、贺丹青堂等的陆续建成,正是社会贤达襄助教育的一个缩影。

1990年11月11日,曾宪梓再次回到母校中山大学。这一天,他选择了一条暗红色领带,携夫人参加“曾宪梓堂”落成典礼。经过多年奋斗,曾宪梓亲手创建了金利来集团,并担任集团董事局主席,成为闻名世界的“领带大王”。这或是他1961年从生物学系毕业时所没有想到的。毕业后,曾宪梓的名字依然和中山大学紧密联系:1984年,为祝贺母校60周年大庆,曾宪梓和伍宏育从北美、东南亚等地区采回的一批珍贵生物标本捐献给生物学系,这批标本包括美洲特有的密西西比鳄和东南亚特有的风鸟等;1987年4月17日,曾宪梓回母校访问,并表示一定要为国家、为广东家乡、为母校作出贡献。他是这样说的,也是这样做的。1990至1994年间,曾宪梓先后捐资建成曾宪梓堂、曾宪梓堂南院、曾宪梓楼(生命科学学院教授住宅楼),为中山大学生命学科教学与科研的发展提供支持和保障。

曾宪梓先生捐建的曾宪梓堂,是为生命科学学院大楼

伴随着生命科学学院的成立与发展,生物标本的集中与保存问题也提上议程。“生物博物馆成立之前,这些来自原岭南大学和中山大学的生物标本散在各教研室无法集中,旧生物楼楼龄较老,承重亦成问题。当时马文辉、卢雪儿伉俪刚好有意愿做一件对中大、岭大都有意义的事情。经过多方努力,马文辉堂就这样建起来了。”生命科学学院李鸣光教授回忆道,“马文辉夫妇之所以有此善举,是因为他们和中大有渊源,马文辉曾就读于岭大附中,卢雪儿则为中大校友。”

马文辉、卢雪儿与中大的渊源不止于此。马文辉之父马应彪先生系先施公司开创者,曾追随孙中山致力于民主革命,是原岭南大学首届华人校董,曾捐赠马应彪夫人护养院、马应彪招待所等多栋楼宇。改革开放后,马文辉先生重返康乐,睹物思人,亲情愈切。1989至1990年,马文辉先生先后捐资扩建马应彪招待所和马应彪夫人护养院。在摄于1990年12月21日马应彪夫人护养院扩建落成典礼的照片上,我们得见马文辉先生一袭长袍、银髯飘潇,卢雪儿女士立于马先生一侧、笑靥如花。

1996年12月21日,被老生科人亲切称为“马太”的卢雪儿女士再次回到中大参加剪彩仪式。六年后的这一天,是马文辉堂的落成典礼。“(马文辉)复念岭大中大所藏生物标本,俱誉于世。遂赠建马文辉堂,展列珍品。惜蓝图方拟,先生遽逝,赖夫人卢雪儿女士暨哲嗣马健源先生秉承遗愿,终成杰构。”《马文辉堂记》记述下这一经过。卢雪儿女士等人再次于典礼上合影留念,只是这一次,马文辉先生已不在身边。

2003年11月8日,贺丹青堂落成,用作生命科学学院生物技术实验楼。该堂由广州市利建企业集团捐资兴建,以集团总裁贺丹青命名。生命科学学院原党委书记黄治河回忆起当时和贺丹青先生交谈的情景,说道:“贺丹青先生和中大没有直接的渊源,当时他刚好认识一位中大校友,那位校友想为母校做点事,生物实验楼便应运而生。贺丹青先生觉得做这事是一种缘分。”生命科学学院在上世纪末、本世纪初的发展和壮大,与这些校友和社会人士的“缘分”不无关系。

以匾铭楼,寥寥数字铭刻下厚重的文化意蕴。从有到无,再从无到有,岁月的风多少次轻拂过枝头,它们看见了,它们要让我们也看见。