“淡淡的三月天,杜鹃花开在山坡上,杜鹃花开在小溪畔,多美丽啊!像村家的小姑娘,像村家的小姑娘……”11月21日下午,中山大学南校区图书馆聚贤厅中,飘扬着动听的钢琴伴奏曲,身着礼服的妙龄少女和俊朗少年正深情演唱《杜鹃花》。《杜鹃花》唱响,谁人不忆起一代音乐大师黄友棣先生!

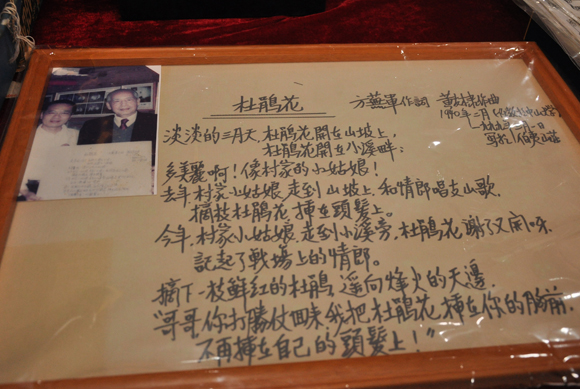

台湾收藏家许伯夷先生捐赠的黄友棣先生手写的著名爱国歌曲《杜鹃花》

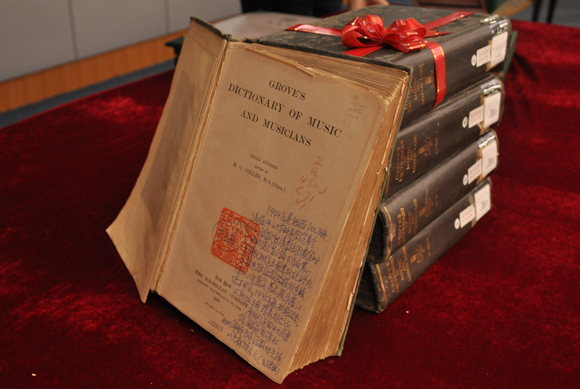

这一天,台湾高雄中山大学校长杨弘敦正式将黄友棣先生六十九年前从我校借出的英文版《格罗夫音乐与音乐家大辞典》(Grove’s Dictionary of Music and Musicians, H. C. Colles, New York: The Macmillan Company, 1927)归还我校图书馆。随后,台湾收藏家许伯夷也捐赠出二百余件黄友棣先生早年作曲真迹原件资料,其中就有黄友棣先生手写的著名爱国歌曲《杜鹃花》。我校图书馆馆长程焕文感叹:“此时此地,可圈可点;此情此景,可歌可泣。”

《格罗夫音乐与音乐家大辞典》(以下简称《音乐大辞典》)全套五册,静静地躺在厅中桌子上,深绿色的封面,金漆书名已褪色,内页泛黄,却页页平整无损,品相极高。谁人能想见这套书经历了怎样的坎坷?

沉重书册,演绎最美诚信佳话

翻开《音乐大辞典》,扉页上有几行圆珠笔字迹:“1944年夏我借了此五册,适值中山大学师范学院奉令疏散,我还书给图书馆时,他们说已装了箱,不肯收书。害得我把这五册书放在包袱内,背着逃难,疏散路程由连县、连山、八步、罗定、茂名,藏身湛江培才中学。1945年底,抗战结束,又把此五册提着走路返广州,送回中大图书馆,职员皆不肯收。他们宁愿当作疏散时失掉,以免麻烦云云。”这是黄友棣先生1998年将《音乐大辞典》赠予高雄中山大学时写下的题记,以示世人此书的渊源故事。

《音乐大辞典》全套五册,扉页上圆珠笔字迹为黄友棣先生于1998年赠予高雄中山大学时亲笔所写题记

抗战时期,中山大学为避战火,几度迁址。1938年广州告急,中山大学奉命西迁。其时,图书馆需转移20多万册图书,要1200多个木箱才能装完,但因时间仓促、经费紧缺,学校仅批准了200元木箱费,只够购买67个木箱。杜定友馆长带领馆员将木桌、书架、黑板等改制成木箱,最终也仅将5万多册藏书装进了299个木箱中并成功运出,而尚未撤离的藏书皆毁于战火。1940年,因滇南物价飞涨、日寇进逼越南危及滇南,中山大学决定迁返粤北乐昌县坪石镇,路程数千里,路途艰辛加之缺乏交通工具,有29188册图书滞留滇南未能运回。且到达坪石后,因各学院地址分散,杜定友将图书馆藏书分存各学院,每个学院设立分馆,由总馆统一管理。1945年初,学校奉命从坪石撤离。时任中山大学师范学院音乐系教师的黄友棣先生第一次还书,正遇坪石沦陷,学校师生紧急疏散,兵荒马乱中书籍连装箱运送都困难重重,图书馆没能收回图书,也确是形势使然。黄友棣先生携书逃难,也算是另一种运书保书的方式。

抗战胜利后,中大师生陆续返回广州。复馆的图书馆职工仅9人,图书也只剩45000册。黄友棣先生第二次还书正在此时,中大图书馆百废待兴,没有馆舍、没有经费、人员极缺,且书已报失,未予回收。想必先生若得知这些原由,也定会理解。

我们无法想象,在颠沛流离的一年多时间里,黄友棣先生是如何携带大辞典爬山涉水、辗转逃命的。他的行李除了简单衣物,就是这套砖块重的大辞典,每册16开,五册叠起来足有一尺厚。可见先生爱书护书之切!

1949年,黄友棣先生移居香港,1987年退休后又迁居台湾。岁月沧桑变幻,当年的精壮青年已变成白发老人,唯一不变的是行李中的那套大辞典!“1949年我捧着它跑到香港……我舍不得把它抛弃。每次我搬迁住所,例须先将它妥为安置。直至我离开香港,来台定居,还是要驮着它上路,恰似蜗牛背着壳一样。”

86岁高龄时,他毅然将书捐给了高雄中山大学图书馆,认为总都是“中山大学”,“勉强也算是书归原主吧”。黄友棣先生惦念了几十年的心愿,算是姑且有了着落!

战时借走图书,在战后归还的事情并非个案。然而,黄友棣先生秉持“诚信”二字还书的信念至死不渝,则世所罕见,感人至深!

至此,故事并未画上句号。2004年,中山大学八十周年校庆晚会上,程焕文馆长从我校副校长李萍(现为我校党委副书记)处得知,有一位校友带来《音乐大辞典》的照片告知此事,但当事人身份不详,难觅其人,错失了确认的机会。

2010年,黄友棣先生的学生沈冬教授来穗访问,无意间与程焕文馆长提及黄友棣先生生前还书的故事。程焕文馆长感叹先生的诚信为人,决定圆其夙愿。同年8月,程焕文馆长得知我校党委常务副书记、副校长陈春声将访台,随即拟定一封三千字长信,恳请其当面转呈高雄中山大学校长杨弘敦。11月,程焕文馆长赴台参加会议,正巧遇到高雄中山大学图书与资讯处处长杨昌彪,再次提起此事,但被告知“因时机不成熟,校方决定暂时不移交”。

2011年夏,杨弘敦校长来访我校,程焕文馆长陪同参观校园,趁机又聊起此事,杨校长当即表示“这是一件好事”。

2013年10月,双方决定在广州“山海论坛”期间举办此次仪式。

经过海峡两岸两所中山大学三年来的共同努力,这段佳话开始在康园续写新的乐章。曾流转港澳台三地,借出69年的图书,如今再次漂洋过海,带着黄友棣先生的英灵“叶落归根”,真正圆了一代音乐大师的还书梦。

移交仪式上,杨弘敦校长感慨万分:“今天总算帮黄先生还了一个心愿,完璧归赵了。”

程焕文馆长也深知,还书的意义超越了辞典本身,对如今大学生诚信道德教育起着积极的激励作用,对两校的合作交流更是意义非凡。

音乐大师,“土生土长”的中大人

黄友棣先生是中山大学的儿子,也是母校引以为傲的大师级音乐家。这里不仅是他早年大部分时间进行学习、工作、创作的地方,更是他在动荡年代里得以安身立命的重要精神家园,是他一生的牵挂。

1912年,黄友棣降生于广东省高要县。祖父官拜司马,父亲灿章公热心地方兴学。出身书香世家的母亲林浣薇女士时常给他讲述小故事,这些都成为他日后音乐创作的源头活水。10岁时,他考入区立高级小学,在学校的风琴旁留下了童年天真的唱和。一年后,因粤桂军争战,家乡兵燹,他只好投靠广州亲戚,插班于广东省立高等师范附属小学(后改为国立中山大学附属小学),后又考入附属中学初中部。他积极参加国乐社团,很快学会弹奏多种弦乐器,包括小提琴、扬琴、胡琴、月琴等。为了进一步研习乐理,他在皮箱上用纸绘制钢琴键盘图,兴致勃勃地弹起了“无声钢琴”。

初中毕业后,他本可直升高级中学。但当年家乡之灾耽误了学业,他为了节省时间,选择了二年制的大学预科,随后直升中山大学文学院教育系学习,并应时代之召唤,在平民夜校等学校兼任教职,决心以音乐为教育工具。

自由开放的中山大学,为黄友棣提供了自学音乐的良好环境。他和教育系的同学合资租了一架钢琴,每晚穿起厚长裤,擦上防蚊药油,苦练至深夜。他活跃于广州市的音乐活动中,为当时的“新音乐运动”贡献心力。在此期间,他有幸拜于从加拿大载誉归国的名师李玉叶的门下。三年后,他顺利通过了英国圣三一音乐学院高级提琴考试,后来又获得英国皇家音乐学院小提琴学位(L.R.S.M)。1933年,他发表了歌曲《我要归故乡》,从此声名鹊起。第二年,他以毕业论文《艺术课程之改造》获奖。

1939年,黄友棣担任广东省行政干部训练团音乐教官,深入乡间进行音乐教育。一年后,他与同事办起广东省艺术馆(后改名为广东省立艺术专科学校)。同年,时任中大校长的许崇清特意嘱咐广东省教育厅长黄麟书,命黄友棣回到中山大学师范学院任教音乐课。回校后,他与马思聪成为了同事,经常合作演出,备受大众欢迎。凭着对音乐的深刻理解,他撰成《中国历代音乐思想的批判》一书,其它乐教论文均发表于中山大学《教育研究》及教育部《教育月刊》中。因论文成果丰硕,他在两年之内晋升副教授,三年便成教授。

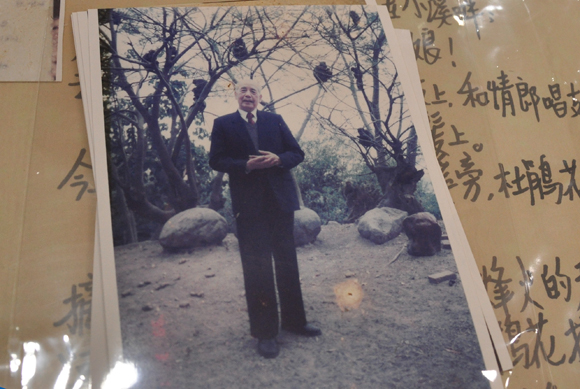

黄友棣先生生前照片,背景是其《杜鹃花》曲词(皆翻拍自许伯夷先生所捐赠资料)

国难方殷,返回母校就像回到了温暖熟悉的家,黄友棣又迸发出了极大的创作热情,谱写了许多著名爱国歌曲,振奋民族精神,其中当数无伴奏合唱歌曲《杜鹃花》最为深入人心。

1940年,中山大学在战火中迁往粤北坪石,其师范学院则建于群山环绕的管埠乡。“每当春回大地,满山遍野尽是鲜艳如火的杜鹃花,这比翠绿的陌头杨柳更易惹人怀旧念远。”那年冬天,同事陈维祥给黄友棣送来文学院学生方芜军所写的新诗,讲述了抗战时期一位村家女子日日盼情郎归,希望在他凯旋之际,把杜鹃花作为勋章插在他胸前的故事。黄友棣将其谱写成了具有民谣风味的抒情歌,并于1941年春交由省立艺专音乐科学生演唱。从此,在抗战烽火中诞生的《杜鹃花》传遍神州南北,风靡半个多世纪,“只要有中国人的地方,就会出现这首美妙的歌曲”。

1949年,黄友棣移居香港后,陆续创作了《归不得故乡》《木兰辞》《我家在广州》《石榴花顶上的石榴花》等曲目,表达深切的民族情怀和思乡之情。

“我已没有家,我家在广州。”共同经历过波澜起伏,于黄友棣先生而言,广州中山大学存在于他深深的脑海里,他的梦里,他的心里,他的歌声里。

大乐必易,以音符记录时代变幻

《礼记•乐记》曰:“大乐必易,大礼必简。”“大乐必易”正是黄友棣先生一生奉行的音乐哲学,也是他致志于推行音乐教育最成功的地方。

1931年,九一八事件爆发,爱国歌曲创作成为急需的教材。正在中山大学文学院教育系读书的黄友棣,自愿投身于系里主办的平民夜校执教,又在其他学校教习英语和艺术,负起了乐教救国的责任。“我常愿作义工以培养更多音乐教师,也由于体会到大众的‘音盲’与文盲相似,同样属于贫困与可怜,非努力扫除不可。”他常为各学校作校歌、生活歌,有时还选取唐诗宋词来独唱歌曲,应用于课外教学。在平民乐教的过程中,他体会到当前的艺术不应曲高和寡,而是追求“艺术歌曲大众化,民间歌曲艺术化”。

非科班出身的黄友棣从音乐教育转入音乐创作。“非易不可以治大,非简不可以合众”,他创作时力避浮夸虚饰,注重清新简洁,慢慢参透了“大乐必易”的音乐哲学。

他的作品每个时期都有不同的特色,但大体都是于生活伦理的主题出发,以小见大,通过和谐的韵律,呈现中华民族之性情,展现出温柔敦厚的本质和平易近人的风格,“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”。他善于从中国古诗词和文字律动中寻找灵感,很少局限于个人的小情小爱,而是“将小我的悲喜汇聚为时代的脉动,以小人物的遭遇唤醒民族的灵魂,以清晰有力的旋律去抚平黑暗时代的阴影”,刻画了大时代的变迁。就像《杜鹃花》,把儿女私情寓于家国情怀之中;又如《琵琶行》,将“天涯沦落人”转化为“天涯若比邻”的博大胸襟;或是《问莺燕》,在柔雅的江南景致中谱出山河壮歌。

生活于火红年代的黄友棣,心中深藏爱国主义精神,因此他的音乐总是力图彰显中华民族的文化价值。他强调,“音乐不能没有个性,更不能没有民族性”。1957年,他从香港赴意大利罗马的满德艺术学院深造,获得作曲文凭(M.C.M.A.R.)。在六年的留学生涯里,他想的都是如何撷取西方精华,用于中国民歌的改编创新。

退休后,黄友棣潜心著述,笔耕不辍,编写了一批乐教文集,包括《音乐人生》《琴台碎语》《乐谷鸣泉》《乐韵飘香》《乐境花开》《乐海无涯》《乐教流芳》等。耄耋之年,他又开始钻研中国佛法,创作佛教音乐,“以乐弘道”。

黄友棣先生一生以音符记录时代变幻,创作乐曲逾两千首,看尽两岸三地的百年变化。为了推广音乐普及化运动,他不收取任何音乐版权费用,更立遗嘱交代,他离世后全部音乐作品无偿留给后人使用或出售。他与其他两位艺术家韦瀚章及林声翕被称为“岁寒三友”。

2010年,这位集作曲家、演奏家、指挥家、教育家及文学家于一身的“全能音乐家”,病逝于台湾高雄荣民总医院,终年98岁。一代大师陨落,呜呼哀哉!马英九在为他颁发的褒扬令中写道:“综其生平,涵泳中华固有文化神髓,见证国家百年音乐史乘,雅韵箫韶,绪风遐举;德言芳猷,千古辉耀。”

后记:

每年春至,康园杜鹃姹紫嫣红

每年春至,康园杜鹃姹紫嫣红,周而复始,生生不息。今年10月,中山大学图书馆将杜鹃花定为馆花,恰好与黄友棣先生的不朽之作《杜鹃花》同名。世事沧桑,机缘巧合,“此乃缘分,亦是天意”。

杜鹃花发,长忆惺亭。花儿安于城市一角,尽情泼洒春光,正如才华横溢的黄友棣校友,他的民族音乐、高风亮节,跨越时代,温润人心。