《中大图志·石头记:地质矿物博物馆的藏品故事》专题地址:点击此处查看。

这是一间神秘的屋子,偏于一隅少有人知。

这是一批质朴的“石头”,它们貌似冰冷而普通,却凝聚着一代代中大地质人的情感与希望。

这是一笔无价的宝贝,它们从田间、从山顶、从冰雪中跨越千山万水,汇聚于此,绽放异彩。

这里,是中山大学地球科学系地质矿物博物馆。

几十载风云变幻,500多块形态各异的“石头”依旧静默于此。每一块石头背后,都是一段美丽情缘,它们或沉思、或缄默,追忆那些与“石头”有关的人和事……

康园“石”室,别有洞天

由康乐园逸仙大道向北,掩映在婆娑树影之中,地环大楼静静矗立。沿C座一楼进入一处不起眼的门脸儿,霎时置身于瑰丽奇美的世界。朴拙简雅的房间里,数百块色彩缤纷的“石头”错落其间,暖黄的灯光透过玻璃柜照于其上,越发光灿淋漓,恍若异境。这便是中山大学地质矿物博物馆的所在。

参观者在哺乳动物牙齿化石展柜前驻足

眼前这间面积不大的博物馆,复建于上世纪90年代初,2004年在学校和地质系1982级校友的资助下得以重修。馆内500多块标本按照学科分列于矿物、岩石、古生物化石、宝玉石、构造岩及矿石六个展区。据相关负责人介绍,地球科学系现有标本总数达1200余件,展出的仅是其中的一部分;虽然博物馆整体体量不大,但各类岩石矿物标本基本齐全,几乎囊括了组成地壳的各个部分,让参观者足以从整体上把握地球的演化历史。

地球科学系走廊里悬挂着的几幅老照片,勾连起地质矿物博物馆的前世今生。时光倒退八十年,早在上世纪30年代,这个与中山大学同龄的学系就建立起独具学科特色的地质矿产陈列馆。黑白照片上,偌大的陈列室内展柜井然有序,朴拙悠然。彼时矿物地质系所在的理学院位于现今的文明路;后迁石牌,旧址(现华南农业大学)建筑物内部仍保留了不少当时的痕迹。

1938年10月,受抗日战争爆发影响,矿物地质系随中山大学迁往云南澄江,后又迁回粤北坪石,直至1945年才重回广州石牌复课。辗转之间,馆藏之物颇多流失。不过,多地辗转也为师生们提供了野外考察的良机。博物馆今藏的澄江动物群化石便是在当时西迁之路上采集到的。矿物地质系的发展并不一帆风顺,1952-1958年及后来的1963-1972年,该系两度停办,原有标本损失殆尽。据地球科学系党总支原书记邹和平研究员介绍,如今博物馆藏品大都是1972年复建地质系以来,通过广大师生搜集和社会人士捐赠等方式逐步积累起来的。

20世纪90年代,地质系搬入新的地环大楼,原本堆放于仓库中的标本经老师们的整理分类,最终得以入驻新馆。地质矿物博物馆于1996年和2004年两次装修,形成如今规模和格局,成为我校地质学科面向全校、全社会开展素质教育和科学普及的窗口。

历载石头记,代代学者情

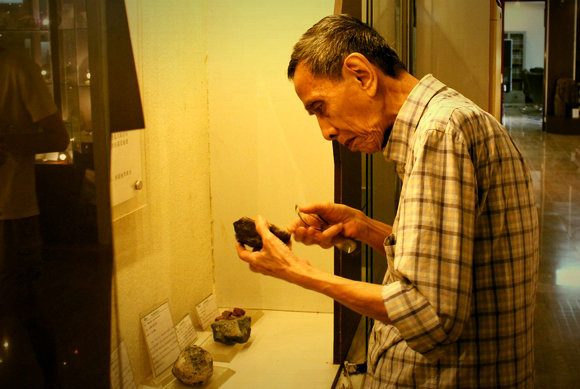

9月底的一天,一位年届耄耋的老者重回博物馆,静静伫立于岩石类展柜前,在回忆和琢磨着什么,劲瘦的手中捧着一块看来再普通不过的石头。20多年前,正是眼前这位老者,从台湾将一组“石头”带回大陆。他,便是地球科学系退休教授丘元禧先生。这组造型各异的“石头”,共同组成了完整而相对罕见的“蛇绿岩套”。

丘元禧教授再次捧起当年从台湾带回的蛇绿岩套,回忆往日点滴

“年轻时的力气好大,这么重的石头都从台湾搬了回来”,谈及往事,丘元禧教授感慨到,“当时除了石头什么都没带,对于搞地质的人来说,石头才是最重要的,这是科学证据呀!”据他介绍,蛇绿岩套是一组由蛇纹石化超镁铁岩、基性侵入杂岩和基性熔岩以及海相沉积物构成的岩套,我国大陆西藏和秦岭地区皆有分布,但都是大陆裂弧或弧间扩张的产物,因上层物质未剥蚀,极难采集到;而藏于博物馆的这组岩石则是典型的洋中脊蛇绿岩,具有特殊的科研价值。除了这组蛇绿岩套以外,产自广东云开大山的A型褶皱和从秦岭采集而来的拉伸线理都是丘教授捐给地球科学系的,以作展览和科研之用。

同蛇绿岩套一样,博物馆内的大多标本都由系内师生辛苦搜集而来。由于特殊的学科性质,地球科学系一直都有野外考察实习的要求,自上世纪70年代复建以来,广西六锦、湖南棋梓桥等地成为系里学生的实习基地。几十年的光阴里,地质标本积少成多,逐渐成为勾连一代代地质学者、含有特殊情感沉淀的宝贵财富。“馆内现藏的大部分古生物标本,都是由我系师生从广东附近的实习基地带回的,比如有几千万年历史的恐龙蛋,就是王将克、黄玉昆老师在原广州钢铁厂附近发掘回来的。”邹和平老师介绍道,“当然,将标本送回的过程中往往遇到很多困难,特别是大块的化石,如何完整取出就是个大问题,搬运就更难解决了。80年代从湖南取得的大块分珊瑚,就是由学生们轮流抱着、一路坐火车运回广州的”。

对在校的地球科学系师生而言,这些标本跨越时空,凝结着浓浓的情愫。“馆内的每一件标本都饱含着深厚的历史积淀,是一种学术资源和学术精神的传承。如今,学生们去到野外考察实习时都积极地寻找标本,想在博物馆里留下自己的印记。”地球科学系主任张珂教授欣慰地说道。

除此之外,馆藏标本的另一重要来源是校友和友好单位的无偿捐赠。在博物馆岩石类标本展区,有一组玲珑的“小石头”,它们来自遥远的南极大陆。这是1994年12月,中国科学院南海海洋研究所陈木宏研究员于南极中山站附近山坡露头处采集而来,后由袁家义教授赠送给博物馆。另有一块针状石英南极石,是中国水产科学研究设计院南海水产研究所钟振如研究员在南极科考中带回并捐赠给博物馆的。这些坑洼的石头经历冰雪的洗礼,仿佛亦能读到剔透动人的学者情怀。

也有很多人是在领略了这方“微型”博物馆的美丽之后,决定为其添砖加瓦的。中国科学院地球环境研究所文启中老师便是其中一位,当时文老师跟随著名地质学家刘东生先生,一直参与了整个中国黄土剖面的建立。当他来地质矿物博物馆参观后,难掩激动心情,决定捐赠一套黄土剖面系列标本。这套标本由12件组成,采样深度从5.2米到134米,清晰地标明了黄土的类别和时代,具有重要的科学价值。

诗意的石头:求真、向善、尚美

“一个博物馆建设得好,不仅能反映一所高校的底蕴和积淀,同时对于相关学科建设也有着重要意义”,留心于国内外博物馆的张珂老师发出这样的感慨。馆内所珍藏许多标本上,可以看到明显的切割和取样痕迹,这便是科学的遗留。“师生们所搜集的标本,大都是先进行研究实验后,才将标本放入博物馆。吴起俊、单惠珍、金建华、陈志中、姚德贤等老师,都曾利用这些标本做出相当好的研究成果。”邹和平老师说道。

一树琳琅的有孔虫模型令参观者意兴盎然

此外,自2002年在珠海校区建立本科教学地学学科实验室以来,有相当一部分标本存放于此,供低年级教学实验之用。正如邹和平老师所说,无论对于学术研究还是普通教学,标本都能提供很好的实物证据。而从另一方面而言,博物馆还承担着重要的科普任务。自从地质矿物博物馆面向全校及社会公众开放以来,曾多次作为中小学夏令营的活动场所。“我有时甚至成了专职讲解员。诸如古生物化石、矿物和宝石这些标本比较吸引同学们的关注,能在很大程度上激发学生的学习兴趣。”邹和平老师笑言。

“除了科学价值,这些标本大都具有相当的美学价值,能够给人以美的感受”,张珂老师说。无论是炫目的宝玉石,还是质朴的矿物和岩石,亦或是古老的水松、斑驳的恐龙蛋、泛黄的哺乳动物牙齿,都给观者别具一格的美感。其间,一棵有孔虫模型树尤其引人注意,模型是将微观世界里的有孔虫按一定比例放大制成,不同形态和色泽的模型变化多姿,如一树风铃。在这背后还有着一段充满诗意的故事。这副模型的捐赠人是有孔虫研究专家、菲律宾华侨郑守仪院士,她将毕生的精力放在有孔虫的研究和模型开发事业上。由于有孔虫是一种极其微小、难以用肉眼看到的浮游生物,其身体形态多样,具有相当大的美学价值。退休后,郑守仪院士决定充分发掘自然之美,以她的科学家之手精心监制有孔虫模型,并赠送给地质矿物博物馆一套以供参观。几乎每位到博物馆参观的人,都会在这树模型前驻足流连,欣赏难得一见的自然之美。

几十载变迁,从国立广东大学地质系、两广地质调查所到如今的地球科学系,从地质矿物陈列室到现在的地质矿物博物馆。而“石头”无言,不张扬骄作,一如低调质朴的地质学人。他们的无言中,却有大义。