我校化学与化学工程学院、Lehn功能材料研究所苏成勇、张建勇研究小组在4月30日出版的国际知名学术刊物《自然-通讯》(Nature Communications)上,发表了他们超轻多级孔固体材料研究最新成果—微介孔金属-有机气凝胶的通用合成方法。

气凝胶是一种特殊的低密度、高比表面积、高孔隙率轻质材料,在力学、声学、热学、光学等方面显示独特性质,可作为保温、隔热、吸附、储能、催化材料,被认为在环境、能源、航天诸多领域蕴藏着广泛的应用前景。

研究图片

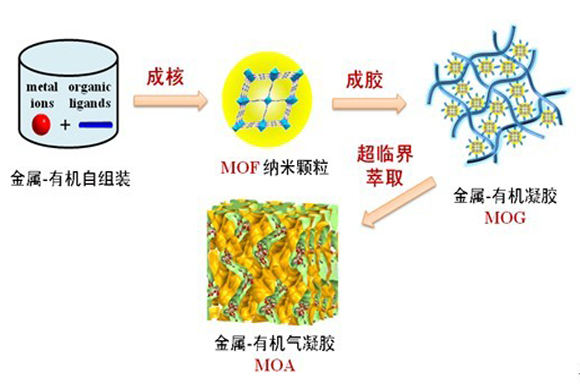

近年来,采用晶体工程方法创造金属-有机框架(MOF)微孔材料成为国际前沿热点领域,由于其兼备了金属的多功能性和有机化合物的分子设计性,因而便于自组装结构丰富、孔道规则、框架可调的长程有序晶态材料。为解决常规晶态MOF材料孔径较小(< 2 nm)、加工成型较难等工业化应用问题,苏成勇教授、张建勇副教授与合作者经过大量实验和系统探索,提出了一种溶胶-凝胶法分步合成金属-有机气凝胶(moa)的方法。他们首次将结构明确、孔径可调的mof纳米微孔基元引入长程无序的凝胶骨架,得到多级孔结构的金属-有机气凝胶。这类新型化合物兼具了普通气凝胶无序介孔和晶态mof规则微孔的优点,大大提高了金属-有机框架多孔材料的传质行为和结构调节能力,有关成果对加强气凝胶的结构分析、改性、功能化具有重要意义。同时,这种方法简单并有普适性,便于放大合成,有助于金属-有机框架多孔材料的宏量制备和工业化应用。

近几年苏成勇和张建勇小组在金属-有机凝胶(MOG)材料领域开展了系统性、创新性的研究。在早期借鉴长程有序的MOF晶体模型提出金属-有机凝胶的“短程有序骨架模型”思想的基础上(Chem. Mater. 2009, 21, 557),开展了系列金属-有机凝胶的异金属自组装、形貌调节,特别是自负载、后修饰催化行为和多孔吸附行为的研究,并对相关工作进行了总结与展望(Coord. Chem. Rev.2013, 257, 1373)。

本研究得到欧阳刚锋和陈六平教授的协助,并得到国家自然科学基金、“973”计划项目、环境与能源化学广东普通高校重点实验室、生物无机与合成化学教育部重点实验室、光电材料与技术国家重点实验室的大力资助。

附 论文链接:http://www.nature.com/ncomms/journal/v4/n4/abs/ncomms2757.html