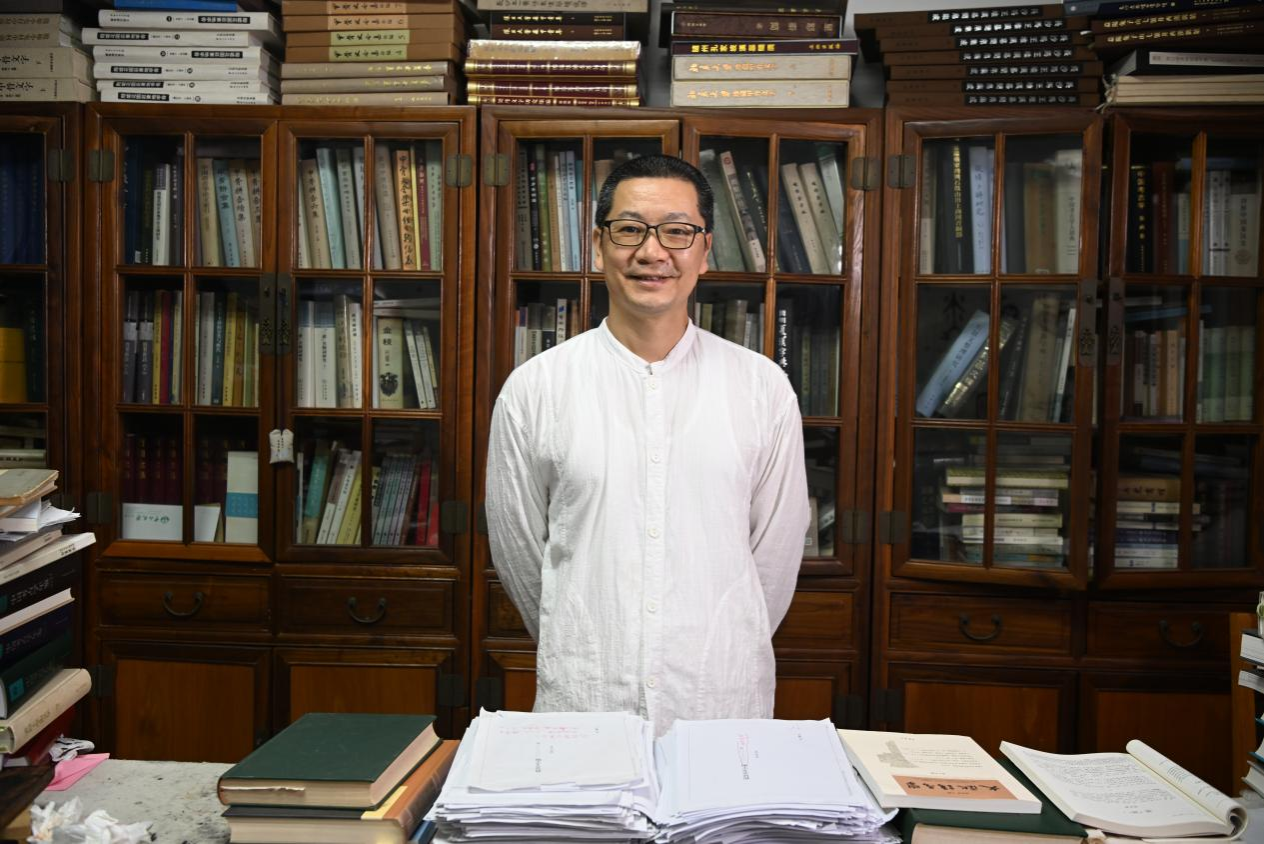

“大家都说考证出一个古文字,相当于发现一颗新的行星。新作出版我也获得了豁然开朗的喜悦,这也是做研究的乐趣所在!”近日,古文字学者、中山大学中文系教授陈斯鹏的《新见金文字编(2000—2019)》正式出版,为学界解读金文送上了一部与时俱进的“解码宝典”。这部150万字的著作背后,既有他“十年磨一剑”的不懈坚守,更有中大百年来守护古文字这门“冷门绝学”的薪火相传。

学脉赓续:打造金文研究新坐标

金文是商周时期铸或刻在青铜器上的文字,是研究历史与文明的“活化石”。1985年,古文字学家、中大古文字学学科开创者容庚以其毕生心血编纂的工具书第四版《金文编》出版,成为系统整理、释读金文的开山之作,影响深远。

时光流转,新的青铜器不断出土,带来了海量的金文“新面孔”。陈斯鹏的《新见金文字编》初版(2012),正是瞄准了本世纪最初十年新发现的金文材料,可视为容庚先生《金文编》之后一次重要“版本升级”。

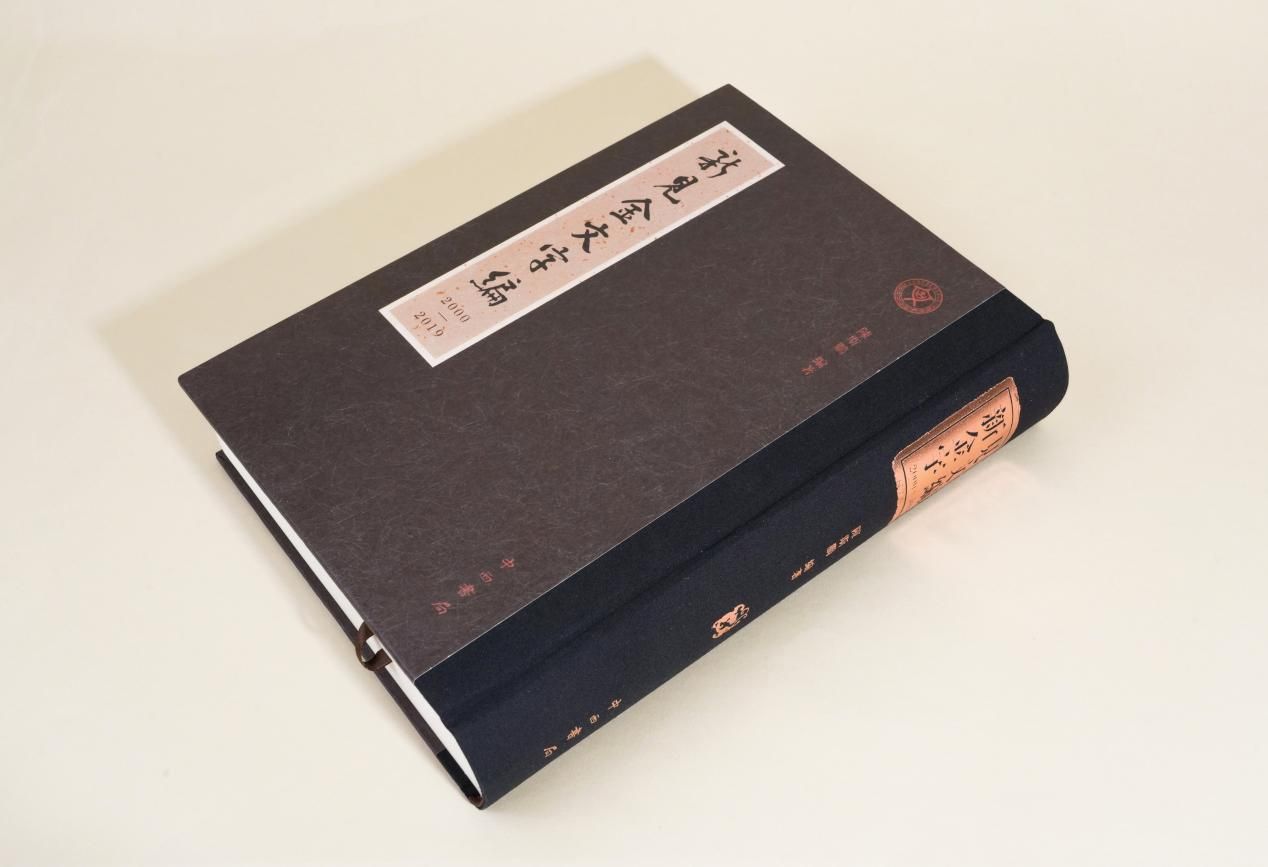

适逢《金文编》第一版(1925年)出版100周年,今年由中西书局出版的《新见金文字编(2000—2019)》,是陈斯鹏在初版已获良好声誉基础上倾力完成的增订本。除订正初版错误外,其核心目标是系统增补2010-2019年间涌现的新见金文资料,确保内容及时反映学界新认识。

“金文研究是我们中大古文字学团队的一个传统,我作为后学很有必要继承。”陈斯鹏介绍,他在博士毕业后留校承担着研究生的金文课程教学,日益发现《金文编》等工具书收录的材料范围较窄,无法反映金文单字的全貌,不能满足教学使用。于是,《新见金文字编》应运而生,“我的计划是每十年增补一次,更新材料,与时俱进”。

增订工作成效显著——正编字头从1425个增至2230个(实际新增817个),其中金文新字达436个;附录待释字由83个增至205个;总篇幅从77万字大幅扩充至150万字。这部入选国家新闻出版署《“十四五”国家重点出版物出版规划》的巨著,是近年金文研究领域的一项重大新成果。

在8月20日于中大中文系举行的《新见金文字编(2000-2019)》出版交流会上,学界专家普遍认为,该书不仅是一部基础性的工具书,更是一部含金量极高的学术著作。与会学者们认为,该书是一部“编著兼备”的学术力作,其材料收集兼具时效性与全面性;字形、字样的处理科学规范;按语浓缩创见又包容诸家观点;附录严谨审慎……不仅为研究者提供了可靠的基础参考,更通过学术性的考释意见启发新研究方向,对金文及古文字学的发展具有关键推动作用。

广东省社科联党组书记、专职副主席李宜航将这部著作视为中国古文字学从“冷门绝学”迈向“世纪显学”的精彩佐证,“陈斯鹏教授以‘板凳坐得十年冷’的定力,打造这部力作,既是对容庚先生等先辈学人治学精神的礼赞与传承,也是把握文化强国建设历史机遇的开拓与创新。”

中大中文系主任彭玉平教授则强调了该书的学脉传承与学科意义,认为这是中大古文字学四代学脉的精准赓续:从容商(容庚、商承祚)受教于罗振玉、王国维,是“罗王学派”正宗嫡传,到曾宪通、陈伟武等学者接力传承,陈斯鹏作为当代学术中坚,以这部著作延续了容庚《金文编》的里程碑意义。

中大中文系教授陈伟武则从人才培养的维度出发,认为该著作在育人层面也延续了容庚先生的优良传统——在编著过程中带领多位学生共同参与研究,推动古文字“绝学”的活态传承。

学术创新:体大思精,创见纷呈

相较于《金文编》等前辈著作,《新见金文字编》在体例上有许多创新,增加了器物的时代信息,并列出各字形所在的原句和具体出处,方便读者核查,为研究提供便利。“我的书不是容著的翻新版,而是接续容书整理研究新出的金文,同时在体例和观点上有所创新。”陈斯鹏说。

他效法其师曾宪通教授《长沙楚帛书文字编》一书的做法,从初版到增订本一直保持了“突出考证性按语”的特点,对大量新见字、疑难字,不仅对学术界不同意见作精要的集释,比较得失,更融入大量他本人的按断与独到见解。限于体例,这些考证性的按语在书中浓缩成了两三句话。“如果展开论述这些观点,往往一条按语就可以变成一篇学术论文,本书提供了可延伸成论文的线索上百条。”

书中一则关于“公孙朝”的考释,便是这类成果的缩影。陈斯鹏在整理本书材料时发现,有关铭文记载了楚平王之孙公孙朝(文献仅载其名,未载其字),称“景孙朝”,其后出现“不服”一词;另一件铭文则省略中间内容,直接以“景孙不服”连读,可见“不服”与“朝”地位相当。结合古人名与字存在意义关联的规律,他推断“不服”是公孙朝的字——“朝”与“不服”构成“朝其不服者”的动宾结构,意为“让不服者来朝见”。这一推断可通过公孙朝兄长公孙宁的名字结构佐证:名“宁”,字“子国”,恰是“宁子之国”(使你的国家安宁)的动宾结构,逻辑完全一致。这一发现补充了《史记》等文献未载的公孙朝之字,补充了历史上关于公孙朝的重要信息。

陈斯鹏认为,编著古文字字编不能只是简单堆砌字形材料,“要有所发明,所以我想尽量解决掉那些疑难问题”。他指出,近年来新材料的剧增,也引发了研究方法的变革,“不能光靠金文来研究金文,要结合甲骨文、简帛等其他材料来对比研究,才能突破金文的疑难问题”。精益求精的背后是巨大的时间成本。“我最大的困难是时间不够用”,他坦言,“近几年,我极少出远门,争取多点时间用于著书。”

这份“沉潜”精神,在“粦”字的考释上得到完美体现。传统观点认为,“粦”为磷火,因为其字形像一个人周围附着火星。而陈斯鹏溯源“粦”在甲骨文中的原始字形,发现它带有象征着水流的字符,即人置身于水中,手脚划动,可知周围小点应为溅出的水花。陈斯鹏据此提出了不一样的理解:“粦”为“潜”的初文,表示“潜泳”,这恰可与传抄古文中“潜”字的类似写法相互证明。至于“粦”和“潜”的古音关联,他也用音韵学的知识进行了严密论证。

增订工作从2015年开始筹备,在2025年完成,“刚好10年,也是应了那句‘十年磨一剑’的老话”。由于新材料不断涌现,“无法全部收录,只能以十年为期收录,不然永无止境,无法‘杀青’”。

此外,陈斯鹏提到,这门传统学问的研究也离不开现代科技助力,“我们常会利用电子数据库进行文献检索,如果还像老先生一样只靠记忆力,肯定是不行的”。在材料处理上,“我们现在都用电子图片,其好处是避免人为主观地改变字形”。但他也明确指出技术的边界:“让人工智能来帮忙思考古文字的问题或识别古文字,目前是不现实的。”

学生培养:“潜明”之道传承绝学,“学艺互济”激发兴趣

如何让更多学生爱上“高冷范”的古文字,让这门“冷门绝学”热起来?陈斯鹏也有颇多思考与实践。日常教学中,他尤其注重对学生思维方法的训练。他承担着古文字学方向强基班三门课的教学工作——古文字摹写训练、金文选读、简帛选读,“核心不是教学生认多少字,而是教学生怎么思考”。

他常跟学生说:“单纯掌握知识你们很快可以超过我,但我更希望你们提高的是思维方法、逻辑能力。”在古文字学界,对一个字的释读可能有多家说法,“初学者如何选择?如何分析证据链?我认为不能迷信权威,每一步都要有自己的思考,一步步往前推”。

自2020年开班以来,经过五年的实践,中大古文字学方向强基班的课程培训体系已较为完备,涵盖甲骨文、金文、简帛等课程。陈斯鹏的新著《立本探原——古文字书法》也将在新学期的古文字摹写课派上用场。

座谈会上,广东省文联党组成员、专职副主席高景海提到,古文字是“专精特新”的学术领域,是中华文明的密码,破解得越多,了解得越透,会对中华文明的探源起到重要作用。而古文字书法体系是中国特有的艺术门类,容庚是广东省书协首任主席,连续两届省书协主席陈永正以及华南师范大学张桂光都是容商弟子,为广东书法界作出了巨大贡献。

“从容商二老(容庚、商承祚)开始,中大就有古文字研究和书法创作相结合的学术传统,平时做学问累了,写字本身也是一个很好的调节,这是中大学派的特色。”陈斯鹏介绍说,如今中大古文字学方向强基班的大一新生,需修读古文字摹写训练课,摹写甲骨文、金文、楚简、秦简等古文字。

陈斯鹏认为,古文字研究和书法创作是互相滋润的,摹写课有助于培养学生的兴趣和字感,“光看书和动笔写字是不一样的,每个字形都有精神和灵魂,动笔才能更好地体会字的结构”。

在陈斯鹏的工作室里,一幅由他题写的“潜明我心”金文条幅格外醒目。对“潜”字的考释是他新近学术成果的代表作,“潜”也是他的治学精神和价值追求。“只有沉潜下来,心才能明朗,这是我向往的境界,如静水,沉淀愈深,愈显清明。”

潜心治学,正是古文字学传承的关键。他寄语从事古文字学习、研究的青年师生:“第一要有信心,第二是持之以恒。不要被这个学科‘冷峻’的外貌吓退,古文字看起来很难,但只要老老实实沉下心做,跟老师学正确的方法,一定会学有所成。”

从“潜”的沉心钻研到“明”的真理澄澈,《新见金文字编(2000-2019)》是陈斯鹏“潜明”之心的见证,也承载着中大学派的传承,更照亮了古文字学研究的未来之路。

https://ycpai.ycwb.com/content/ikinvkctij/content_53619499.html?isShare=true