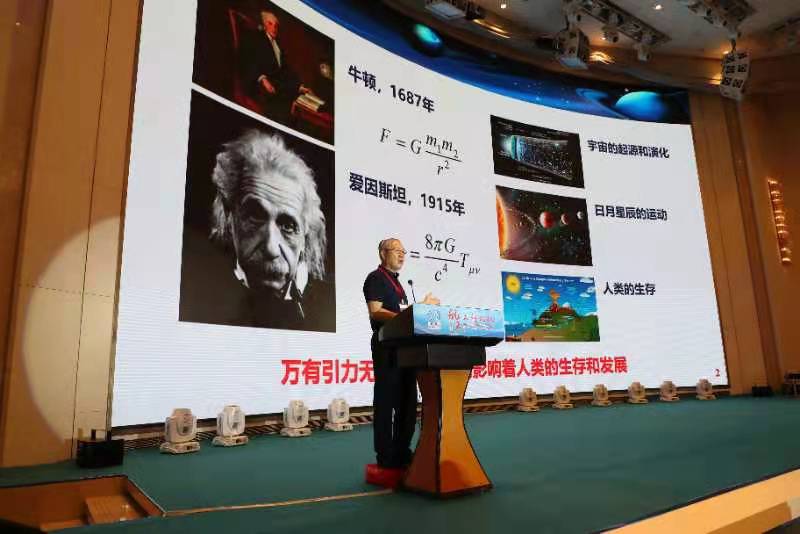

“天琴计划”:探索宇宙奥秘 聆听天籁之音

——对话中国科学院院士、中山大学校长、我国“天琴计划”首席科学家罗俊

01

记者:作为我国空间引力波探测“天琴计划”的提出者,首席科学家,请您为我们介绍一下什么是“天琴计划”?我们为什么要到太空去探测引力波?

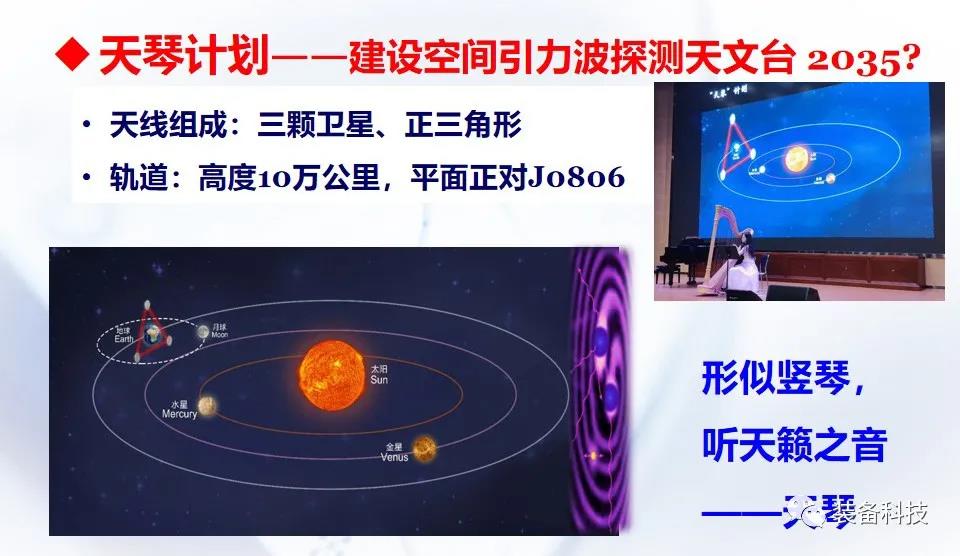

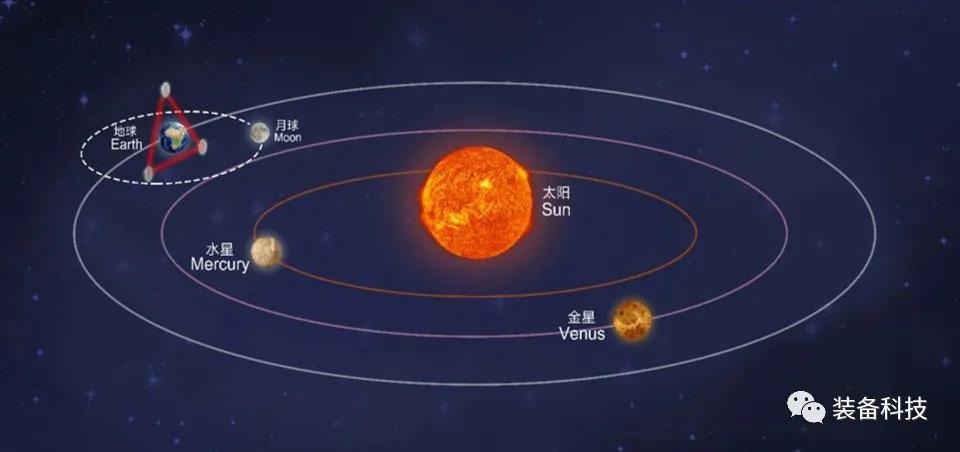

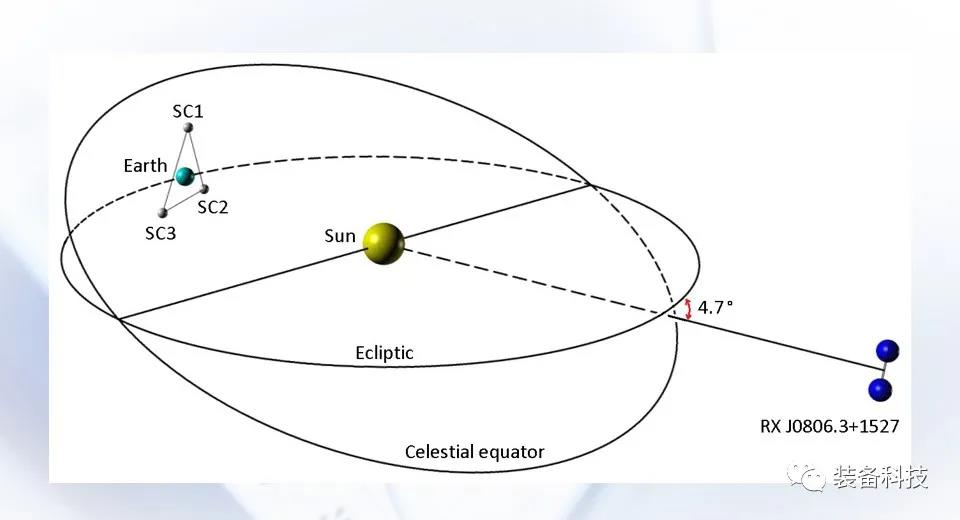

罗俊:“天琴计划”是我国自主的空间引力波探测计划,其目标是在2035年前后,在约10万公里高的地球轨道上,部署3颗全同卫星,构成边长约为17万公里的等边三角形编队,建成空间引力波天文台“天琴”,开展引力波的空间探测,进行天体物理、宇宙学及基础物理前沿研究。 引力波是爱因斯坦广义相对论最重要的预言之一,对于检验广义相对论意义重大,引力波也为探测宇宙提供新手段,能够为人类描绘一幅更全面的宇宙图景。在太空中探测引力波,不仅能够看到宇宙演化的图片,还能够利用引力波探测听到宇宙演化的“声音”,相当于从看“无声电影”到看“有声电影”。

02

记者:最初提出“天琴计划”时,您是如何构想的?请您为我们介绍一下这个项目的启动背景。

罗俊:要了解“天琴计划”,首先要理解引力波对探秘宇宙的作用。在过去100年里,研究人员对引力波探测一直都非常关注,但是引力波效应非常微弱,非常难以探测,所以直到上世纪60年代才有美国马里兰大学的约瑟夫•韦伯教授率先利用共振棒探测器来开展引力波探测实验。人们从上世纪80年代开始推动在地面建设臂长为公里量级的大型激光干涉仪,进行引力波探测,也就是LIGO。经过了30多年的努力,升级后的LIGO于2015年9月14日首次探测到了引力波信号。

我们从1983年开始引力基础实验研究,从90年代中期开始引力波探测隔振关键技术研究,于2000年布局了空间惯性传感技术的研究、2002年布局了星间激光干涉测量技术的研究,这是在太空中进行引力波探测的几项最核心技术。经过多年的发展,我们研制的空间加速度计在国内率先进行了在轨飞行试验,为我国自主开展空间引力波探测奠定关键技术基础。

当年,在我们布局空间引力波探测关键技术研究的时候,国际上引力波探测还没有突破,国内关注引力波探测的人也不多,当时我们面临着几个选择:

一个是空间探测和地面探测之间的选择。也就是探测器是放在地面还是放在太空中的问题,两种选择在引力波探测频段、引力波波源类型、技术难度上都有很大的不同。LIGO是地面探测,它是建在地面上的,由于受大地振动等因素的影响,LIGO的探测频段局限在1Hz量级以上,导致它只能探测100倍太阳质量级别以下的黑洞,或者中子星等。但是宇宙中还存在大量其他非常神秘的引力波源,比如百万倍太阳质量级别的黑洞系统、银河系中的致密双星系统等,它们对于揭示星系和大质量黑洞的形成和分布、致密星团及星系核区动力学、引力、黑洞、暗物质及暗能量的本质等,都能发挥至关重要的作用,但是它们产生的引力波都在1Hz量级以下,需要更大型的探测器。因此,我们最终选择在太空中建设大型激光干涉仪,进行引力波的空间探测。当然空间探测的技术难度非常大,国际上也从来没做过,这一方面是个挑战,另一方面也为我们尽早进入国际前沿提供了机遇。

另一个是自己主导还是参与他人主导之间的选择。国内有人曾经希望通过出钱方式,去参加欧洲和美国主导的LISA项目,但是在长久以来的国际科学交流合作中,我们深知真正的核心技术是不可能通过国际合作得到的。空间引力波探测涉及空间惯性基准、星间激光干涉测量、超静超稳卫星平台等一系列尖端技术,在高精度全球重力场测量、全球时空坐标体系构建等方面都有重大意义,更加不可能通过国际合作得到,因此我们团队始终坚持走自主发展的道路。我们于2014年在国内率先提出要自己主导开展我国的空间引力波探测项目,即“天琴计划”。这样做似乎更加困难,也可能会慢一些,但是我们能够把每一步走得很稳,不会受制于人。

03

记者:“天琴计划”这个名字特别好听,很浪漫,您为什么用“天琴”来命名这项空间引力波探测计划?

罗俊:探索宇宙奥秘本来就是一件美好浪漫的事情,引力波探测如此之难,如同捕捉宇宙演化天籁之音。“天琴”是一个由三颗卫星组成的等边三角形星座,卫星轨道面与黄道面垂直,形似竖琴,因此叫“天琴”。此外,卫星之间的激光链路与琴弦相似,卫星、激光在引力波的作用下运动变化,就如同引力波拨动了琴弦一般。

04

记者:“天琴计划”要分几步完成,目前实施到哪个阶段了,有哪些重要进展?

罗俊:我国现有的技术水平离空间引力波探测实际需要和国际前沿还有差距,在部分核心技术指标上还有量级的差距。为此,“天琴计划”按照“0123”技术路线图来分步推动所需的核心关键技术走向成熟,主要包括:第“0”步,开展月球激光测距实验,为天琴卫星的高精度定轨提供技术支撑;第“1”步,开展单星项目,对高精度空间惯性基准技术进行在轨试验;第“2”步,利用双星项目,对星间激光干涉测量技术进行在轨试验;第“3”步,发射三星编队,构成天琴,进行引力波的空间探测。“0123”的名字来源于各个步骤的项目中所需的卫星数量。

目前,第“0”步和第“1”步都有项目顺利开展。在第“0”步,我们正在开展“月球和嫦娥四号中继星激光测距”项目,包括研制新一代激光测距角反射器和新建激光测距台站,该项目于2016年获国家航天局和国家自然科学基金委立项支持。2018年1月22日,我们的合作团队云南天文台成功进行了国内首次月球激光测距实验,成功进行了国内首次月球激光测距实验,2018年5月21日,我们研制的新一代大孔径角锥反射器搭载嫦娥四号中继卫星“鹊桥”顺利升空,2019年初,位于珠海的天琴计划激光测距台站建成投入使用,在国内首次对月球上的全部五个合作目标进行了测距实验,测距精度进入厘米量级,为国内最高水平。在第“1”步,我们正在开展“天琴一号”试验卫星项目,该项目于2018年10月获国家航天局正式立项,卫星于2019年12月20日在太原卫星发射中心成功发射,目前卫星运行状态良好,各项技术指标在轨验证结果均超过任务要求。

我们正在推进第“2”步“天琴二号”项目的立项工作,预期于2025年附近发射双星,对星间激光干涉测量技术进行在轨验证。该项目也将能够对基于星间激光测量的下一代地球重力场测量技术进行在轨验证。

05

记者:“天琴一号”自2019年12月20日发射升空到现在状况如何?这颗卫星运用了哪些关键技术?目前取得了哪些重要成果?

罗俊:“天琴一号”的任务是对惯性传感、可变推力微牛级微推进、无拖曳控制、激光干涉测量、温度控制、质心控制六项技术进行在轨验证。卫星于2019年12月20日在太原卫星发射中心成功发射,到目前一直都运行良好。

引力波是引力场的细微波动,要测量这种波动,我们首先需要一个引力波探头,把它放到引力场中,使它随着引力场的波动而运动,再利用星间激光干涉测量技术来测量不同卫星上的两个探头之间的距离变化(因此,星间激光干涉测量技术也被称作引力波探测中的尺子),从而得到引力波信号的信息。太空中的环境很复杂,比如仅太阳光压的干扰就足以掩盖引力波的效应,为此我们需要把引力波探头悬浮在卫星内部,利用惯性传感器去测量由于太阳光压等外力干扰导致的卫星主体与引力波探头之间的距离变化,再通过无拖曳控制系统发送指令,控制可变推力微推进器去推动卫星来抵消外力干扰,使得引力波探头只在引力场的作用下运动,从而真实的反映引力波的效应。

惯性传感、可变推力微推进、无拖曳控制(三者联合构成惯性基准)和星间激光干涉测量构成了空间引力波探测中最核心的技术,而温度控制、质心控制等则为引力波探测提供必要的卫星平台环境。

“天琴一号”上六项关键技术的在轨试验结果均超过了任务指标要求,达到了国内最高水平,其中惯性传感技术比国内原有水平提高了两个量级,相关结果我们已经在国际学术期刊上正式发表。

06

记者:目前“天琴二号”已进入立项审批阶段,关键技术取得重要突破,请您为我们介绍一下“天琴二号”具体实现了哪些技术上的创新?

罗俊:“天琴二号”的任务是对星间激光干涉测量技术进行在轨验证。激光干涉测量技术在“天琴一号”上已经有过部分验证,但是两颗卫星之间的激光干涉测量技术验证需要在“天琴二号”上开展。

“天琴二号”将是对我国空间引力波探测关键技术能力的一次综合提升,“天琴二号”卫星所要在轨验证的核心技术之一——星间激光干涉测量技术,正是目前国际上下一代重力卫星的关键技术。“天琴二号”顺利推进,能够实现中国重力卫星技术的自主、领先和安全。

重力卫星对国计民生具有重大战略意义。使用星间激光干涉测量技术的“天琴二号”卫星,其实验数据可用于帮助建立高精度、高时空分辨率的全球重力场模型,能服务于大地测量、地球物理、国防安全等领域,有助于应对全球气候变化、防灾减灾等人类共同面临的挑战。

07

记者:我们知道“太极计划”也是空间引力波探测项目,那么这两个项目的区别体现在哪些方面呢?

罗俊:天琴、太极两个计划有相似的地方,比如都是空间探测,主要的探测频段都在mHz附近,所需要的核心技术都接近,包括空间惯性基准、星间激光干涉测量、超静超稳卫星平台等。但天琴是我们自主创新提出的方案,而太极则是照搬国外已有的LISA计划方案。

两者区别首先在于,天琴的卫星编队是以地球为中心,三颗星的轨道高度约为10万公里,因而天琴的臂长约17万公里,而LISA计划的三星编队轨道是以太阳为中心,设计臂长约250万公里,编队中心离地球约5000万公里。因此天琴的探测灵敏频段比LISA高了约一个量级,可以填补LISA和更高频段的LIGO之间的空白;此外, LISA从发射到入轨需要一年多的时间,大约是天琴的十倍,而且LISA与地面的通信信号往返需要约6分钟,测控的难度很大,通信速度也受到很大的限制,而天琴基本上没有这方面的困难;由于天琴采用的是地球轨道,距离地球近,对地球周边环境的精确探测、帮助构建全球时空坐标体系等方面都有重要的意义,而LISA因为距离地球很远,无法起到类似的作用。

当然,LISA也有其优势,比如太阳相对其卫星轨道面的高度角基本恒定,因此在热稳定方面面临的挑战明显比天琴要小。此外,LISA每年的有效数据积累时间也预期比天琴要长。

08

记者:“天琴计划”对我国空间探测具有哪些重要意义?您对我国空间引力波探测的未来如何展望?

罗俊:在科学方面,“天琴计划”有很明确的科学目标,天琴的主要探测对象包括大质量双黑洞并合、极端质量比旋近、恒星级双黑洞旋近、银河系双致密星旋近、随机引力波背景等,当然我们也希望能探测到一些目前还无法预料到的波源。这些探测可以为我们研究星系和大质量黑洞的形成和分布、致密星团及星系核区动力学、引力、黑洞、暗物质及暗能量的本质等提供无法通过其他手段获得的信息,有望系统推动物理学、天文学的发展。

在应用方面,“天琴计划”的开展,能够极大促进空间惯性基准、星间激光干涉测量、超静超稳卫星平台等核心技术的发展,对于地球重力场的精确测量、帮助构建全球时空坐标体系等具有重要的应用价值。

从长远来看,我们现在对于引力波所处的时代与赫兹验证电磁波的时代很类似。1888年,赫兹用实验证明了电磁波的存在。那个时候,人们可能很难预见电磁波带来的翻天覆地变化;而如今,我们已经建造了各种各样的天文望远镜,利用电磁波的各个频段来对宇宙进行探测。类似的,引力波也有宽阔的频谱,LIGO地面探测打开的频段还很狭窄,可以预期人类会想方设法提出新的探测手段,尽可能地把引力波这一探测宇宙的新手段利用起来。因此,我们可以预言“天琴计划”必定只是我国空间引力波探测的一个开始,在未来空间引力波探测会变成人类一个常规性的工作,探测能力和水平也会随着时间的推移不断提升。